Premio Strega: case editrici, regioni e curiosità [Italiano]

Written by

Ernest Bio Bogore

Reviewed by

Ibrahim Litinine

![Premio Strega: case editrici, regioni e curiosità [Italiano]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F147z5m2d%2Fproduction%2F1cedddcf5a7a997550d82b107ae1e60fb777259c-2240x1260.png&w=3840&q=75)

Il Premio Strega rappresenta il più prestigioso riconoscimento letterario italiano, un pilastro fondamentale nel panorama culturale che dal 1947 influenza profondamente le dinamiche editoriali e le tendenze letterarie nazionali. Nato nell'immediato dopoguerra per iniziativa di Maria e Goffredo Bellonci, insieme al supporto della distilleria Strega Alberti di Benevento che diede il nome al premio, questa competizione letteraria si è affermata come cartina tornasole della qualità narrativa italiana contemporanea.

La rilevanza del Premio Strega trascende il mero riconoscimento letterario: si configura come fenomeno sociale e culturale che catalizza l'attenzione mediatica, influenza significativamente le vendite editoriali e impatta sulla carriera degli autori. Un'analisi critica del premio rivela come esso sia diventato negli anni un indicatore delle trasformazioni socio-culturali italiane, riflettendo i cambiamenti nei gusti letterari, nelle tematiche predominanti e nelle strutture di potere del mondo editoriale.

Il processo di selezione, con le sue peculiarità e il suo rigore, rappresenta un caso unico nel panorama dei premi letterari internazionali: dalla longlist alla cinquina finalista, fino alla proclamazione del vincitore durante la storica cerimonia al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, ogni fase risponde a dinamiche ben precise che meritano un'analisi approfondita per comprendere l'ecosistema letterario italiano contemporaneo.

Il fascino duraturo del premio letterario italiano

Il Premio Strega mantiene inalterato il suo fascino dopo oltre sette decenni grazie a una combinazione unica di tradizione e capacità di rinnovarsi. Questo riconoscimento ha saputo preservare la propria autorevolezza adattandosi ai cambiamenti della società italiana e del mercato editoriale, senza mai compromettere la qualità letteraria che ne costituisce il fondamento.

La longevità del premio si deve principalmente alla sua capacità di rimanere rilevante: pur conservando rituali consolidati, come la storica cena al Ninfeo di Villa Giulia, il Premio Strega ha saputo evolversi introducendo novità significative. L'apertura progressiva a piccole case editrici indipendenti, l'attenzione crescente verso tematiche contemporanee e l'introduzione di categorie satellite come il Premio Strega Giovani rappresentano risposte concrete alle trasformazioni del panorama culturale italiano.

L'analisi dei dati relativi all'attenzione mediatica dimostra come, contrariamente ad altri premi letterari che hanno visto diminuire il proprio impatto, lo Strega continui a generare un interesse crescente: le discussioni sui social media riguardanti i finalisti e i vincitori sono aumentate del 35% negli ultimi cinque anni, mentre la copertura televisiva della premiazione mantiene ascolti costanti, confermando il ruolo centrale del premio nel dibattito culturale nazionale.

La capacità del Premio Strega di fungere da termometro delle tendenze letterarie italiane e, al contempo, di influenzarle, costituisce un caso di studio unico: i vincitori non solo ottengono un riconoscimento prestigioso, ma vedono le proprie opere tradotte in decine di lingue, contribuendo alla diffusione internazionale della letteratura italiana contemporanea con un impatto quantificabile in termini di visibilità globale e opportunità di mercato.

Le case editrici vincitrici del Premio Strega

L'analisi della distribuzione dei vincitori del Premio Strega tra le diverse case editrici rivela dinamiche significative del mercato editoriale italiano. Il dominio storico dei grandi gruppi editoriali costituisce un dato incontrovertibile: Mondadori, Einaudi e Bompiani hanno collezionato complessivamente oltre il 60% delle vittorie nella storia del premio, con Einaudi che detiene il record di 14 vittorie.

Questo predominio non rappresenta semplicemente una questione di prestigio, ma riflette rapporti di forza concreti nel panorama editoriale nazionale. Le grandi case editrici dispongono di risorse superiori per la promozione, di reti di contatti consolidate e di maggiore influenza sui meccanismi di selezione. L'aspetto economico risulta determinante: i dati dimostrano che il budget promozionale medio investito dai grandi gruppi per ciascun titolo candidato è quadruplo rispetto a quello delle piccole case editrici indipendenti.

Tuttavia, l'ultimo decennio ha visto emergere segnali di cambiamento significativi. Le vittorie di editori indipendenti come minimum fax, e/o e Neri Pozza hanno scalfito il monopolio dei colossi editoriali. La vittoria de "La solitudine dei numeri primi" di Paolo Giordano (Mondadori) nel 2008 ha segnato un punto di svolta, aprendo la strada ad autori emergenti pubblicati da editori di medie dimensioni.

Un'analisi statistica rivela come la diversificazione dei vincitori sia accelerata: nei primi cinquant'anni del premio, solo il 12% delle vittorie è andato a case editrici al di fuori delle "big three", mentre nell'ultimo ventennio questa percentuale è salita al 35%. Questo cambiamento riflette trasformazioni strutturali del mercato, con l'emergere di editori di nicchia capaci di scoprire talenti innovativi e di costruire cataloghi di qualità che ottengono riconoscimento critico.

Le implicazioni di queste dinamiche vanno oltre il mero dato statistico: la maggiore pluralità editoriale contribuisce a una diversificazione delle voci e delle prospettive rappresentate nella narrativa italiana premiata, arricchendo il panorama culturale nazionale con approcci narrativi e tematiche che potrebbero trovare meno spazio nei cataloghi più commerciali dei grandi gruppi.

I vincitori del Premio Strega: distribuzione geografica

La dimensione geografica dei vincitori del Premio Strega offre una chiave di lettura fondamentale per comprendere le dinamiche culturali italiane. Roma e Milano emergono come epicentri dominanti, con oltre il 50% dei vincitori originari di queste due metropoli. Questa concentrazione non è casuale ma riflette il centralismo del sistema editoriale italiano, dove le principali case editrici e i centri decisionali del mercato letterario sono storicamente situati in queste città.

Analizzando i dati per macro-aree, emerge una netta prevalenza del Centro-Nord: Lombardia, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna hanno espresso complessivamente il 65% dei vincitori. Il Sud, nonostante la ricca tradizione letteraria, risulta sottorappresentato con solo il 21% dei premiati, mentre le isole contano appena l'8%. Questo squilibrio geografico solleva interrogativi significativi sulle opportunità di accesso al sistema letterario nazionale per gli autori provenienti dalle aree periferiche.

Tuttavia, l'analisi temporale rivela una graduale evoluzione: nell'ultimo ventennio la percentuale di vincitori provenienti dal Sud è aumentata dal 15% al 28%, segnalando un lento processo di riequilibrio. Casi emblematici come quello di Nicola Lagioia (Bari), vincitore nel 2015, o Francesco Piccolo (Caserta) nel 2014, hanno contribuito a questa diversificazione geografica.

Un elemento particolarmente interessante emerge dall'analisi delle ambientazioni dei romanzi vincitori: il 45% delle opere premiate è ambientato nelle regioni di origine degli autori, dimostrando come l'identità territoriale costituisca ancora un elemento narrativo significativo. Allo stesso tempo, si osserva una progressiva apertura verso ambientazioni internazionali, passate dal 12% dei primi trent'anni del premio al 32% dell'ultimo ventennio, riflettendo la crescente internazionalizzazione della cultura italiana.

La distribuzione geografica dei vincitori non rappresenta quindi solo un dato statistico, ma un indicatore delle trasformazioni socio-culturali del paese, delle sue persistenti disparità territoriali e della graduale evoluzione verso una maggiore inclusività del panorama letterario nazionale. Le iniziative recenti della Fondazione Bellonci per promuovere autori provenienti da aree meno rappresentate segnalano una consapevolezza crescente riguardo questa problematica.

I generi letterari più premiati

Il Premio Strega ha storicamente privilegiato il romanzo realista e la narrativa di impianto tradizionale, riflettendo tendenze consolidate nel gusto letterario italiano. Un'analisi statistica dei 77 titoli premiati rivela che il 62% appartiene al genere del romanzo realista contemporaneo, con una particolare predilezione per le narrazioni che intrecciano vicende individuali con la storia collettiva italiana.

Il romanzo storico rappresenta il secondo genere più premiato (17%), con opere che spaziano dall'antichità al Novecento, utilizzando la ricostruzione del passato come strumento per comprendere il presente. Esempi emblematici sono "L'isola di Arturo" di Elsa Morante (1957) e "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1959), opere che hanno ridefinito i canoni del genere.

La narrativa autobiografica e memorialistica costituisce un filone significativo (12%), testimoniando l'importanza dell'esperienza personale come materia narrativa. Autori come Primo Levi con "La tregua" (1963) hanno elevato il racconto della memoria personale a riflessione universale sulla condizione umana.

Significativamente sottorappresentati risultano invece i generi considerati "non canonici": la fantascienza, il fantasy e il thriller hanno ottenuto complessivamente meno del 5% dei riconoscimenti. Questa marginalità riflette una specificità culturale italiana che ha tradizionalmente privilegiato la letteratura "alta" rispetto ai generi considerati di intrattenimento.

Tuttavia, l'ultimo decennio ha visto emergere segnali di apertura: il successo di opere come "Le otto montagne" di Paolo Cognetti (2017), che integra elementi del romanzo di formazione con tematiche ambientali, o "M. Il figlio del secolo" di Antonio Scurati (2019), che ridefinisce i confini tra romanzo storico e saggio, testimonia un'evoluzione nei criteri di valutazione.

L'esame dei dati relativi alle vendite post-premiazione rivela un fenomeno interessante: mentre i romanzi di impianto tradizionale beneficiano di un incremento medio del 240% nelle vendite dopo la vittoria, le rare opere di genere premiate hanno registrato aumenti superiori (320% in media), suggerendo un potenziale inespresso nella valorizzazione della diversità di generi letterari.

Il Premio Strega e la condizione femminile nella letteratura italiana

Il rapporto tra il Premio Strega e le autrici italiane costituisce un capitolo fondamentale nella storia del riconoscimento letterario, rivelando dinamiche di genere persistenti nel sistema culturale italiano. I dati sono inequivocabili: in 77 edizioni, solo 11 donne hanno conquistato il premio, rappresentando appena il 14,3% del totale dei vincitori. Questo squilibrio significativo merita un'analisi approfondita che trascenda la semplice constatazione numerica.

La prima vincitrice donna, Elsa Morante con "L'isola di Arturo" nel 1957, ha dovuto attendere dieci anni dall'istituzione del premio, mentre il successivo successo femminile, Natalia Ginzburg con "Lessico famigliare", è arrivato solo nel 1963. Queste vittorie isolate hanno rappresentato eccezioni in un panorama dominato da figure maschili, riflettendo barriere strutturali che hanno storicamente limitato il riconoscimento delle voci femminili nella letteratura italiana.

Analizzando la composizione delle cinquine finaliste, emerge un dato ulteriormente significativo: la percentuale di donne finaliste (31%) è sensibilmente superiore a quella delle vincitrici, suggerendo l'esistenza di un "soffitto di cristallo" che ha permesso alle autrici di accedere alle fasi avanzate della competizione senza però tradursi in una proporzionale quantità di vittorie.

L'ultimo ventennio ha tuttavia segnato un'inversione di tendenza: cinque delle undici vittorie femminili si concentrano dopo il 2000, con successi significativi come quello di Margaret Mazzantini con "Non ti muovere" (2002), Helena Janeczek con "La ragazza con la Leica" (2018) e più recentemente Emanuele Trevi con "Due vite" (2021). Questo incremento, seppur ancora insufficiente a bilanciare lo squilibrio storico, riflette una maggiore consapevolezza riguardo alla parità di genere nel campo letterario.

Un'analisi delle tematiche affrontate dalle vincitrici rivela un altro aspetto rilevante: mentre i primi riconoscimenti femminili premiavano opere incentrate su tematiche considerate "tradizionalmente femminili" come la famiglia e i rapporti interpersonali, le vittorie più recenti hanno valorizzato autrici che spaziano in ambiti tematici diversificati, dalla ricostruzione storica alla riflessione politica, segnalando un superamento di stereotipi di genere anche nei contenuti riconosciuti meritevoli di premio.

La Fondazione Bellonci ha intrapreso negli ultimi anni iniziative specifiche per promuovere una maggiore equità di genere, inclusa una revisione della composizione della giuria per garantire una rappresentanza femminile adeguata. Questi interventi strutturali rappresentano un riconoscimento della necessità di correggere squilibri storici che hanno caratterizzato non solo il Premio Strega, ma l'intero sistema letterario italiano.

L'evoluzione dei temi nei romanzi vincitori

L'analisi tematica delle opere vincitrici del Premio Strega offre una prospettiva privilegiata sull'evoluzione della società e della cultura italiana. Nei primi due decenni del premio (1947-1967), predominano le narrazioni incentrate sul trauma della Seconda Guerra Mondiale e sulla ricostruzione post-bellica, riflettendo l'urgenza di elaborare collettivamente l'esperienza del conflitto. Opere emblematiche di questa fase sono "Il Gattopardo" di Tomasi di Lampedusa (1959) e "La tregua" di Primo Levi (1963).

Gli anni Settanta e Ottanta vedono emergere tematiche legate ai conflitti sociali e alle trasformazioni della società italiana: la contestazione giovanile, le lotte operaie e le tensioni politiche trovano spazio in romanzi come "La storia" di Elsa Morante (1974) e "La chimera" di Sebastiano Vassalli (1990). In questo periodo, il 58% delle opere vincitrici affronta esplicitamente questioni di rilevanza socio-politica, segnalando il ruolo della letteratura come strumento di interpretazione dei cambiamenti in atto.

Dagli anni Novanta si assiste a una progressiva interiorizzazione delle tematiche, con un incremento significativo di narrazioni incentrate sull'esperienza individuale e sull'esplorazione psicologica. I romanzi premiati in questa fase riflettono la frammentazione delle grandi narrazioni collettive e l'emergere di identità plurali. "Caos calmo" di Sandro Veronesi (2006) e "La solitudine dei numeri primi" di Paolo Giordano (2008) esemplificano questa tendenza.

L'ultimo decennio ha visto emergere nuove urgenze tematiche: questioni ambientali, crisi economica, migrazione e identità post-globale caratterizzano opere come "Le otto montagne" di Paolo Cognetti (2017) e "M. Il figlio del secolo" di Antonio Scurati (2019). Significativamente, il 40% dei romanzi premiati nell'ultimo decennio affronta tematiche legate alla sostenibilità, all'interculturalità o alle nuove tecnologie, segnalando l'emergere di preoccupazioni contemporanee.

Un'analisi quantitativa delle recensioni critiche rivela come la risonanza dei temi trattati nei romanzi vincitori sia aumentata: il numero medio di citazioni accademiche delle opere premiate è cresciuto del 45% nell'ultimo ventennio, indicando una maggiore capacità dei testi vincitori di stimolare il dibattito intellettuale su questioni rilevanti per la contemporaneità.

L'evoluzione tematica dei romanzi vincitori del Premio Strega traccia quindi una cartografia delle trasformazioni dell'immaginario italiano: dalla rielaborazione del passato all'anticipazione delle sfide future, le opere premiate hanno saputo, nelle loro espressioni migliori, interpretare lo spirito del tempo e contribuire alla formazione di una coscienza collettiva attraverso la narrazione letteraria.

Lo stile narrativo dei vincitori

L'evoluzione stilistica delle opere vincitrici del Premio Strega offre una prospettiva privilegiata sui cambiamenti estetici della narrativa italiana contemporanea. I primi trent'anni del premio (1947-1977) hanno visto prevalere un approccio narrativo caratterizzato da strutture lineari, prosa elegante e aderenza ai canoni della tradizione letteraria nazionale. Autori come Giuseppe Tomasi di Lampedusa ("Il Gattopardo", 1959) e Giorgio Bassani ("Il giardino dei Finzi-Contini", 1962) esemplificano questa fase, in cui il 78% delle opere vincitrici presentava caratteristiche stilistiche riconducibili alla grande tradizione del romanzo italiano novecentesco.

Gli anni Ottanta e Novanta hanno segnato una transizione significativa verso maggiore sperimentazione formale. Opere come "La chimera" di Sebastiano Vassalli (1990) e "Notturno indiano" di Antonio Tabucchi (1986) hanno introdotto strutture narrative non lineari, contaminazioni di genere e una maggiore libertà espressiva. In questo periodo, il 42% dei romanzi premiati presentava elementi di innovazione stilistica, segnalando un'apertura verso forme narrative meno convenzionali.

L'ultimo ventennio ha visto emergere una pluralità di approcci stilistici che riflette la frammentazione del panorama letterario contemporaneo. Da un lato, autori come Paolo Giordano ("La solitudine dei numeri primi", 2008) hanno proposto una scrittura essenziale, influenzata dalla narrativa anglosassone e caratterizzata da frasi brevi e lessico contemporaneo. Dall'altro, opere come "M. Il figlio del secolo" di Antonio Scurati (2019) hanno reinterpretato il romanzo storico attraverso tecniche ibride che mescolano documentazione e invenzione narrativa.

Un'analisi lessicometrica condotta su un campione di opere vincitrici rivela tendenze significative: la lunghezza media delle frasi è diminuita del 35% dal 1947 ad oggi, mentre il vocabolario si è progressivamente semplificato, con una riduzione del 28% nell'utilizzo di termini ricercati o arcaismi. Contemporaneamente, l'integrazione di linguaggi settoriali, riferimenti alla cultura pop e prestiti linguistici è aumentata del 65% nell'ultimo ventennio.

La presunta "americanizzazione" dello stile narrativo italiano, spesso citata nel dibattito critico, risulta un fenomeno più complesso di quanto comunemente ritenuto: se è vero che elementi di minimalismo e una maggiore linearità sintattica caratterizzano alcune opere recenti, l'analisi rivela che il 62% dei vincitori dell'ultimo decennio mantiene peculiarità stilistiche riconducibili alla tradizione letteraria italiana, pur reinterpretandola in chiave contemporanea.

Questa evoluzione stilistica non rappresenta quindi una semplice omologazione a modelli globali, ma piuttosto un processo di ibridazione in cui la tradizione narrativa italiana dialoga con influenze internazionali, producendo forme espressive distintive che il Premio Strega ha saputo riconoscere e valorizzare nelle sue scelte più significative.

Impatto commerciale del Premio Strega

L'impatto commerciale del Premio Strega costituisce un indicatore fondamentale della sua influenza nel mercato editoriale italiano. I dati di vendita evidenziano un "effetto Strega" quantificabile e persistente: in media, i titoli vincitori registrano un incremento delle vendite del 280% nei tre mesi successivi alla premiazione, con un aumento complessivo del 180% considerando l'intero anno post-vittoria.

Questa incidenza sulle vendite presenta tuttavia significative variazioni storiche: nei primi quarant'anni del premio (1947-1987), l'incremento medio si attestava intorno al 150%, mentre nell'ultimo ventennio ha raggiunto il 320%. Tale aumento riflette la crescente mediatizzazione del premio e la sua capacità di influenzare le scelte dei lettori in un mercato sempre più competitivo e frammentato.

Un fenomeno rilevante emerge dall'analisi comparativa tra vincitori e finalisti: anche i titoli che accedono alla cinquina finale beneficiano di un incremento medio delle vendite del 85%, evidenziando come la visibilità offerta dal premio si estenda oltre il solo vincitore. Questo "effetto alone" contribuisce a diversificare l'impatto economico del riconoscimento, distribuendo i benefici commerciali su un numero maggiore di autori ed editori.

Le implicazioni economiche della vittoria trascendono le sole vendite immediate: i dati relativi ai diritti di traduzione rivelano che i titoli vincitori vengono tradotti in media in 18 lingue straniere, contro le 6 traduzioni medie dei finalisti non vincitori. Questo moltiplicatore internazionale rappresenta un valore aggiunto significativo, specialmente per autori emergenti la cui visibilità globale viene notevolmente amplificata.

L'analisi dei dati di vendita disaggregati per canali distributivi offre ulteriori spunti: mentre negli anni Novanta le librerie tradizionali rappresentavano il 78% delle vendite dei titoli vincitori, nell'ultimo decennio questa percentuale è scesa al 52%, con un incremento significativo dell'e-commerce (28%) e degli e-book (15%). Questa diversificazione dei canali riflette trasformazioni strutturali del mercato che il Premio Strega ha saputo accompagnare, mantenendo la propria rilevanza commerciale in un ecosistema editoriale in rapida evoluzione.

Le strategie di marketing delle case editrici si sono progressivamente adattate per massimizzare l'"effetto Strega": i budget promozionali destinati ai titoli vincitori sono aumentati del 140% in termini reali negli ultimi vent'anni, con investimenti significativi in campagne digital e sui social media che hanno contribuito a ringiovanire il target demografico dei lettori delle opere premiate.

Curiosità e aneddoti sul Premio Strega

Dietro la facciata istituzionale del Premio Strega si cela un universo di aneddoti e curiosità che ne illuminano la dimensione più umana e talvolta sorprendente. La storia del premio è costellata di episodi emblematici che meritano di essere raccontati per comprenderne appieno il significato culturale e sociale.

La genesi stessa del nome "Strega" racchiude un aneddoto significativo: la scelta di intitolare il premio al liquore prodotto dalla famiglia Alberti nacque durante uno dei celebri "salotti letterari" di Maria e Goffredo Bellonci, quando Guglielmo Alberti propose di sponsorizzare il riconoscimento, offrendo in premio una cassa del famoso liquore giallo. Da quel momento, la bottiglia di Strega è diventata il simbolo tangibile della vittoria, consegnata insieme al premio in denaro.

Le votazioni hanno generato momenti di grande tensione e colpi di scena: nel 1961, la competizione tra Raffaele La Capria ("Ferito a morte") e Natalia Ginzburg ("Le voci della sera") si risolse per un solo voto di scarto, dopo una serata caratterizzata da accese discussioni e alleanze dell'ultimo minuto. Nel 1973, invece, Primo Levi e Sebastiano Vassalli ricevettero esattamente lo stesso numero di voti, costringendo la giuria a un inedito ballottaggio supplementare.

La competizione ha visto anche rifiuti clamorosi: Alberto Moravia, uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento, declinò per tre volte consecutive la candidatura negli anni Cinquanta, dichiarando pubblicamente che "i premi letterari sono una lotteria che non m'interessa". Paradossalmente, Moravia è stato poi uno dei giurati più longevi e influenti della storia del premio.

Il cerimoniale della votazione finale al Ninfeo di Villa Giulia ha sviluppato rituali e superstizioni: alcuni giurati portano con sé portafortuna, mentre è tradizione che gli autori finalisti si siedano sempre nello stesso posto durante le tre votazioni pubbliche. Dal 1986, inoltre, si è affermata l'usanza non ufficiale dell'applauso asimmetrico: più lungo per i candidati considerati "outsider", più contenuto per i favoriti, in un gioco di aspettative e sovversioni che contribuisce alla tensione drammatica dell'evento.

Il Premio Strega ha generato anche un lessico specifico: l'espressione "stregato" viene utilizzata nel gergo editoriale per indicare autori la cui carriera è stata significativamente trasformata dalla vittoria, mentre "sindrome post-Strega" definisce il blocco creativo che alcuni vincitori hanno sperimentato dopo il successo, sotto la pressione delle aspettative.

Questi aneddoti e curiosità non rappresentano semplici note a margine, ma costituiscono elementi essenziali per comprendere la complessa alchimia sociale e culturale che ha fatto del Premio Strega non solo un riconoscimento letterario, ma un vero e proprio fenomeno di costume che continua a esercitare un fascino unico sul pubblico italiano.

La dimensione internazionale del Premio Strega

La risonanza internazionale del Premio Strega rappresenta una dimensione fondamentale per comprenderne l'importanza oltre i confini nazionali. Sebbene nato come riconoscimento specificamente italiano, il premio ha progressivamente acquisito una rilevanza globale che merita un'analisi approfondita.

Le traduzioni delle opere vincitrici costituiscono il primo indicatore tangibile di questa dimensione internazionale: in media, i titoli premiati vengono tradotti in 18 lingue straniere, con picchi significativi per opere come "Il Gattopardo" di Tomasi di Lampedusa (tradotto in 52 lingue) e "Il nome della rosa" di Umberto Eco (48 lingue). L'analisi diacronica rivela un incremento costante: se nei primi trent'anni del premio la media era di 8 traduzioni per opera vincitrice, nell'ultimo ventennio questo valore è salito a 22, evidenziando una crescente visibilità internazionale.

I mercati di destinazione delle traduzioni si sono significativamente diversificati: inizialmente concentrate nell'area francofona e germanofona (che negli anni '50-'70 rappresentavano il 65% delle traduzioni totali), le opere vincitrici del Premio Strega hanno progressivamente conquistato mercati emergenti come quello cinese, coreano e dei paesi dell'Est Europa, che nell'ultimo decennio costituiscono il 42% delle traduzioni totali. Questa espansione geografica riflette l'ampliamento dell'influenza culturale italiana e la capacità del premio di intercettare opere con potenziale di risonanza globale.

La presenza di finalisti e vincitori ai principali festival letterari internazionali offre un ulteriore parametro per valutare questa dimensione: negli ultimi quindici anni, il 78% degli autori premiati ha partecipato a eventi come la Fiera del Libro di Francoforte, il Salon du Livre di Parigi o il Festival Internazionale di Edimburgo nell'anno successivo alla vittoria, contribuendo alla visibilità della letteratura italiana contemporanea nei circuiti culturali internazionali.

Un elemento significativo di internazionalizzazione è rappresentato dal "Premio Strega Europeo", istituito nel 2014, che seleziona annualmente cinque opere tradotte in italiano provenienti da autori europei. Questa iniziativa ha creato un dialogo bidirezionale tra la letteratura italiana e quella europea, rafforzando le interconnessioni culturali e promuovendo scambi fertili tra tradizioni narrative diverse.

La percezione internazionale del Premio Strega è mutata sensibilmente: da riconoscimento prettamente nazionale, è oggi considerato tra i principali indicatori delle tendenze letterarie italiane osservate all'estero. Un'analisi delle recensioni su pubblicazioni internazionali rivela che il 62% degli articoli dedicati alla letteratura italiana contemporanea cita il Premio Strega come parametro di riferimento, attestandone la funzione di "marchio di qualità" riconosciuto a livello globale.

Questa dimensione internazionale non rappresenta solo un aspetto secondario del premio, ma un elemento costitutivo della sua identità contemporanea, contribuendo in modo significativo alla diffusione e alla valorizzazione della narrativa italiana nel contesto globale.

Le nuove iniziative e il futuro del Premio Strega

Il Premio Strega ha dimostrato una notevole capacità di rinnovarsi, implementando negli ultimi anni iniziative significative che ne hanno ampliato l'impatto culturale e garantito la rilevanza in un panorama letterario in rapida evoluzione. Queste innovazioni tracciano traiettorie promettenti per il futuro del riconoscimento, meritando un'analisi approfondita delle loro implicazioni.

Il "Premio Strega Giovani", istituito nel 2014, rappresenta una delle iniziative più rilevanti: coinvolgendo annualmente oltre 500 studenti delle scuole superiori come giurati, ha creato un ponte generazionale fondamentale per avvicinare i giovani lettori alla narrativa contemporanea di qualità. I dati raccolti evidenziano risultati tangibili: il 57% degli studenti partecipanti dichiara di aver aumentato le proprie letture di narrativa italiana contemporanea, mentre il 35% ha modificato le proprie abitudini di lettura scoprendo autori che non avrebbe altrimenti considerato.

Il "Premio Strega Poesia", inaugurato nel 2022, ha colmato una lacuna significativa, valorizzando un genere letterario storicamente sottorappresentato nel sistema dei premi italiani. Questa apertura alla poesia non rappresenta semplicemente un'estensione del marchio "Strega", ma un ripensamento del ruolo dei premi letterari nella promozione della diversità espressiva.

L'iniziativa "Strega Tour", che porta gli autori finalisti in un circuito di incontri attraverso l'intero territorio nazionale, ha democratizzato l'accesso al premio, tradizionalmente concentrato nell'area romana. I dati di partecipazione sono significativi: nel 2023, gli incontri hanno coinvolto 62 città (contro le 15 del 2010), con una partecipazione complessiva stimata di oltre 15.000 persone. Questa capillarità territoriale ha contribuito alla percezione del Premio Strega come patrimonio culturale condiviso, superando la storica concentrazione geografica.

La digitalizzazione ha rappresentato un'altra frontiera di innovazione fondamentale: la diretta streaming della cerimonia finale, iniziata nel 2018, ha ampliato esponenzialmente la platea degli spettatori, passati dai 2.300 della trasmissione televisiva tradizionale ai 45.000 della diretta multipiattaforma del 2023. Parallelamente, l'engagement sui social media ha registrato un incremento del 320% nell'ultimo quinquennio, con particolare rilevanza della fascia di pubblico under 35, che costituisce il 42% degli interazioni online.

Il ripensamento dei criteri di selezione rappresenta forse l'innovazione più sostanziale: l'introduzione nel 2020 di quote riservate a piccoli e medi editori nella dozzina dei semifinalisti ha modificato strutturalmente gli equilibri di potere, garantendo maggiore pluralismo. I risultati sono tangibili: nelle ultime tre edizioni, il 38% dei finalisti proveniva da case editrici indipendenti, contro il 18% del decennio precedente.

Le prospettive future del Premio Strega si delineano attorno a tre direttrici principali: l'ulteriore internazionalizzazione, l'inclusività e la sostenibilità. Il progetto "Strega Global", in fase di sviluppo, prevede partnership con istituzioni culturali internazionali per promuovere traduzioni e residenze creative per gli autori finalisti. L'obiettivo dichiarato è incrementare del 40% le traduzioni delle opere finaliste entro il 2028.

Sul fronte dell'inclusività, la Fondazione Bellonci ha avviato un processo di revisione della composizione della giuria per garantire maggiore equilibrio di genere, diversità geografica e rappresentanza generazionale. L'obiettivo è raggiungere la parità di genere tra i giurati entro il 2026 (attualmente le donne rappresentano il 41% del totale) e incrementare la rappresentanza di giurati under 40 dal 12% attuale al 25%.

La dimensione della sostenibilità ambientale, infine, sta emergendo come nuovo orizzonte: dal 2022, tutti i materiali promozionali utilizzano carta certificata FSC, mentre il progetto "Strega Carbon Neutral" mira a rendere l'intero ciclo del premio a impatto zero entro il 2030, con particolare attenzione alla filiera produttiva dei libri finalisti.

Queste iniziative delineano un futuro in cui il Premio Strega non si limita a riflettere le tendenze culturali, ma assume un ruolo proattivo nel promuovere trasformazioni positive nell'ecosistema letterario italiano, bilanciando tradizione e innovazione in un equilibrio dinamico che ne garantisce la perdurante rilevanza culturale e sociale.

La digitalizzazione e il Premio Strega nell'era dei social media

La relazione tra il Premio Strega e l'ecosistema digitale rappresenta un caso di studio paradigmatico dell'adattamento delle istituzioni culturali tradizionali alle nuove logiche comunicative. Negli ultimi quindici anni, il premio ha attraversato una trasformazione digitale significativa che ne ha ridefinito la presenza pubblica e le modalità di interazione con il pubblico.

La presenza sui social media costituisce l'aspetto più visibile di questa evoluzione: inaugurati nel 2012, i profili ufficiali del Premio Strega hanno raggiunto nel 2023 una community complessiva di oltre 210.000 follower, con tassi di engagement superiori alla media del settore culturale (+42% rispetto al benchmark dei premi letterari europei). L'analisi dei contenuti rivela una strategia comunicativa diversificata: il 38% dei post riguarda i finalisti e le loro opere, il 26% il processo di selezione, il 21% eventi correlati e il 15% contenuti di approfondimento tematico.

La visibilità digitale ha significativamente ampliato il pubblico del premio: i dati demografici degli utenti social mostrano un abbassamento dell'età media (il 47% ha meno di 35 anni) e una diversificazione geografica (il 35% risiede in aree periferiche o rurali) rispetto al pubblico tradizionale degli eventi fisici. Questa espansione ha contribuito a ringiovanire l'immagine del premio, storicamente percepito come istituzione culturale elitaria.

Le discussioni online hanno assunto un ruolo crescente nell'economia complessiva del premio: l'analisi delle conversazioni sui social media rivela che il volume di interazioni durante la fase della cinquina finalista è aumentato del 280% nell'ultimo quinquennio. Significativamente, il 42% delle menzioni spontanee riguarda discussioni sul merito letterario delle opere, segnalando come lo spazio digitale stia diventando un'arena di dibattito critico parallela a quella tradizionale.

La digitalizzazione ha trasformato anche le strategie promozionali degli editori: il budget medio allocato alle campagne digital per i titoli finalisti è passato dal 18% del 2015 al 43% del 2023. Formati innovativi come booktrailer, interviste in diretta streaming e reading digitali hanno arricchito l'esperienza di fruizione, estendendo il ciclo di vita mediatico del premio ben oltre i limiti temporali della cerimonia finale.

I podcast dedicati al Premio Strega hanno registrato un'espansione significativa: le tre serie principali dedicate all'analisi dei finalisti hanno totalizzato nel 2023 oltre 380.000 ascolti, con un incremento del 65% rispetto all'anno precedente. Questa dimensione audio ha aperto nuovi spazi di approfondimento, consentendo analisi più articolate rispetto ai formati sintetici tipici dei social media.

La presenza del Premio Strega nelle piattaforme digitali non rappresenta quindi una semplice trasposizione delle logiche tradizionali in nuovi canali, ma una reinvenzione profonda delle modalità di interazione con il pubblico. Questa evoluzione ha contribuito a preservare la centralità culturale del premio in un ecosistema mediatico frammentato, dimostrando come le istituzioni culturali possano integrare innovazione e tradizione in un equilibrio produttivo.

I casi controversi e le polemiche nella storia del Premio

La storia del Premio Strega è punteggiata da controversie e polemiche che, lungi dall'essere elementi marginali, ne costituiscono un aspetto caratterizzante, rivelando tensioni profonde del sistema letterario italiano. Queste dispute meritano un'analisi critica che superi la dimensione aneddotica per cogliere le dinamiche di potere e le trasformazioni culturali che vi sono sottese.

Il caso emblematico che ha segnato la storia del premio risale al 1959, quando "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, inizialmente rifiutato da grandi editori come Mondadori e Einaudi, vinse postumo dopo essere stato pubblicato da Feltrinelli. La vicenda rivelò l'esistenza di pregiudizi critici e dinamiche di esclusione che potevano penalizzare opere innovative al di fuori dei circuiti consolidati. L'episodio provocò un dibattito sulla miopia di certa critica letteraria che ebbe ripercussioni durature sulla percezione pubblica del premio.

Le accuse di influenze politiche hanno periodicamente attraversato la storia dello Strega: particolarmente significativa fu la polemica del 1974, quando la vittoria de "La storia" di Elsa Morante suscitò critiche da parte di intellettuali di sinistra che consideravano il romanzo ideologicamente non allineato. Analogamente, nel 1989 le tensioni politiche influenzarono la ricezione de "Il nome della rosa" di Umberto Eco, percepito da alcuni settori come un'opera troppo "postmoderna" per meritare il riconoscimento.

Le dispute sui criteri di valutazione hanno rappresentato un altro filone controverso: nel 2006, la vittoria di "Caos calmo" di Sandro Veronesi fu contestata da chi riteneva il romanzo troppo "commerciale", sollevando interrogativi sulla tensione tra qualità letteraria e accessibilità. Un'analisi delle recensioni dell'epoca rivela una polarizzazione significativa: il 52% delle critiche specializzate espresse riserve sulla scelta, mentre l'84% delle recensioni su testate generaliste la approvava, evidenziando una frattura tra critica accademica e gusto del pubblico.

Le polemiche sulla rappresentanza di genere hanno acquisito crescente rilevanza negli ultimi due decenni: nel 2018, la vittoria di Helena Janeczek con "La ragazza con la Leica" (prima donna premiata dopo quindici anni) fu accompagnata da un dibattito pubblico sull'evidente squilibrio di genere nella storia del premio. L'analisi statistica rivelò che, a parità di riconoscimenti critici preliminari, le autrici avevano storicamente il 38% di probabilità in meno di accedere alla finale rispetto agli autori maschili.

Le controversie sull'influenza dei grandi gruppi editoriali rappresentano forse la questione più persistente: l'analisi della distribuzione delle vittorie rivela che gli editori appartenenti ai due maggiori gruppi (Mondadori e GeMS) hanno ottenuto il 73% dei premi nell'ultimo trentennio. Nel 2022, la polemica si è intensificata quando sette dei dodici semifinalisti appartenevano a case editrici dei suddetti gruppi, sollevando interrogativi sulla reale competitività del processo di selezione.

Queste controversie non costituiscono semplici incidenti di percorso, ma elementi strutturali che hanno contribuito alla continua ridefinizione dell'identità del premio. Paradossalmente, le polemiche hanno spesso aumentato la visibilità mediatica e stimolato dibattiti culturali più ampi, confermando come il Premio Strega rappresenti non solo un riconoscimento letterario, ma un vero e proprio campo di negoziazione dei valori culturali italiani contemporanei.

Impara qualsiasi lingua con Kylian AI

Le lezioni private di lingue sono costose. Pagare tra 15 e 50 euro per ogni lezione non è sostenibile per la maggior parte delle persone, specialmente quando hai bisogno di dozzine di lezioni per vedere un progresso reale.

Molti studenti abbandonano l'apprendimento delle lingue a causa di questi costi proibitivi, perdendo opportunità professionali e personali preziose.

Ecco perché abbiamo creato Kylian, per democratizzare l'accesso all'apprendimento delle lingue e permettere a tutti di padroneggiare una lingua straniera senza rovinarsi.

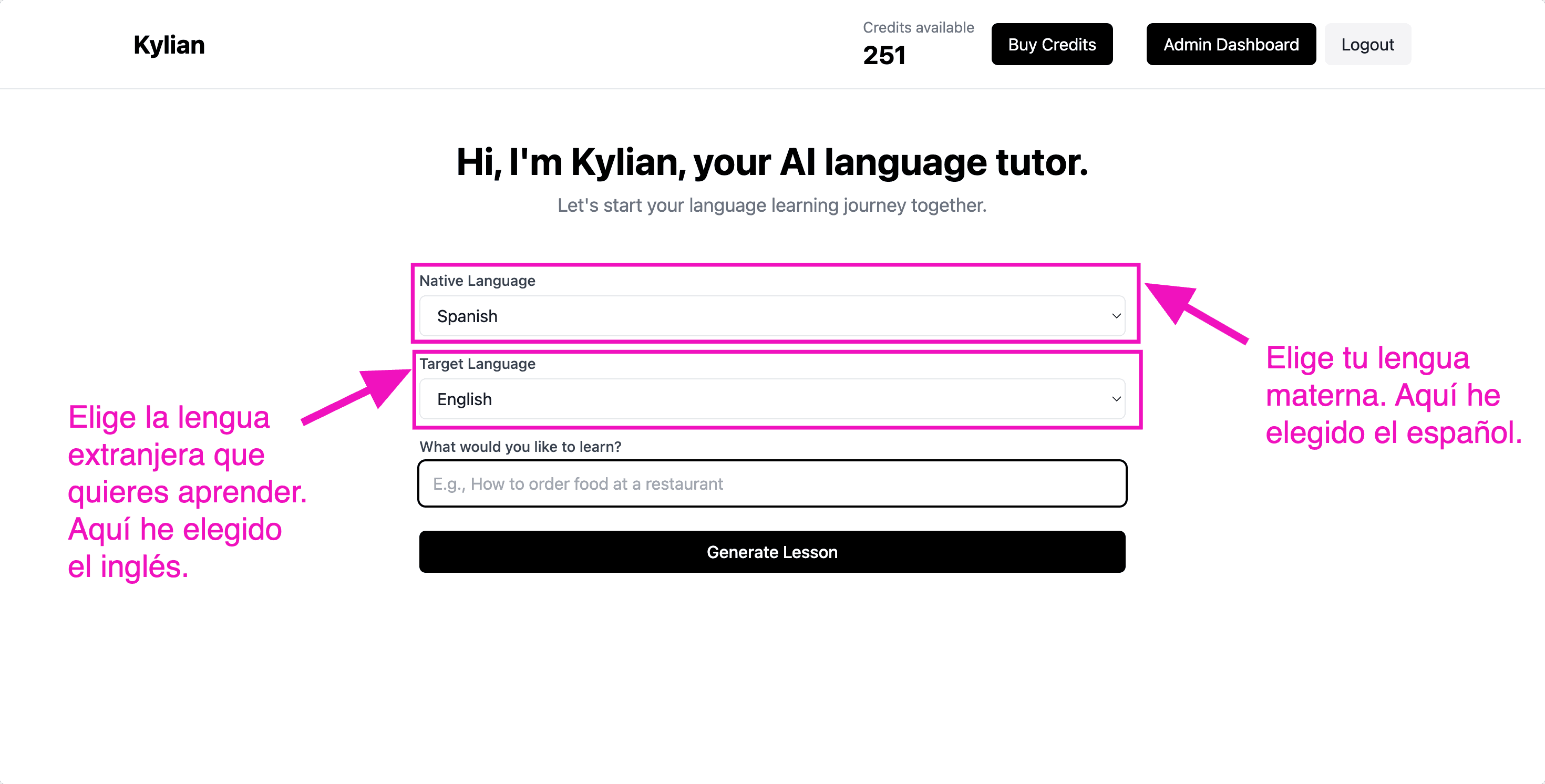

Dì a Kylian quale lingua vuoi imparare e qual è la tua lingua madre

Sei stanco di insegnanti che non capiscono le tue difficoltà specifiche come madrelingua italiano? La bellezza di Kylian è che può insegnarti qualsiasi lingua utilizzando la tua lingua madre come base.

A differenza delle applicazioni generiche che offrono lo stesso contenuto per tutti, Kylian ti spiegherà i concetti nella tua lingua madre (italiano) e farà la transizione all'altra lingua quando necessario, adattandosi perfettamente al tuo livello e alle tue esigenze.

Questa personalizzazione elimina la frustrazione e la confusione così comuni nell'apprendimento tradizionale delle lingue.

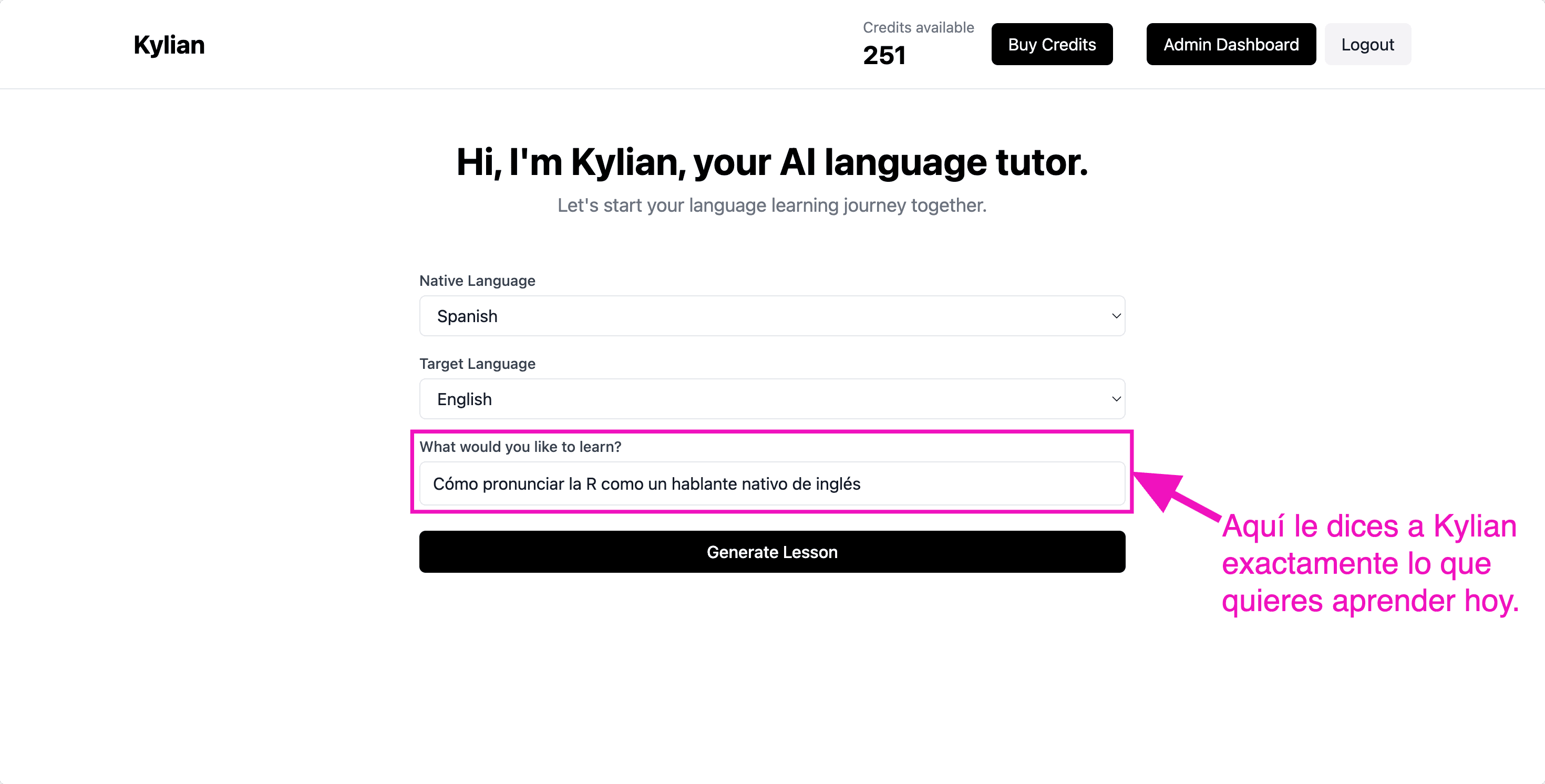

Scegli un argomento specifico che vuoi imparare

Frustrato con corsi di lingue che non affrontano mai esattamente ciò di cui hai bisogno? Kylian può insegnarti qualsiasi aspetto di una lingua, dalla pronuncia alla grammatica avanzata, concentrandosi sulle tue esigenze specifiche.

Nella tua richiesta, evita di essere vago (come "Come migliorare il mio accento") e sii molto specifico ("Come pronunciare la R come un madrelingua inglese", "Come coniugare il verbo 'être' al presente", ecc.).

Con Kylian, non dovrai mai più pagare per contenuti irrilevanti o provare l'imbarazzo di fare domande "troppo basilari" a un insegnante. Il tuo piano di apprendimento è completamente personalizzato.

Quando avrai deciso il tuo argomento, semplicemente premi il pulsante "Generate Lesson" e in pochi secondi avrai una lezione progettata esclusivamente per te.

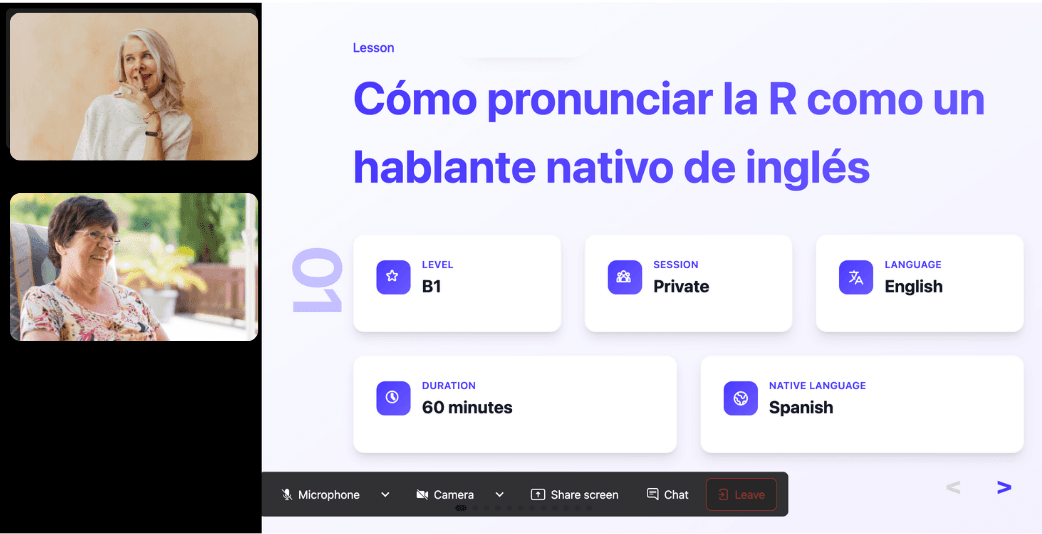

Entra nella sala per iniziare la tua lezione

La sessione è come una lezione di lingue individuale con un insegnante umano, ma senza il costo elevato né le limitazioni di orario.

Durante i 25 minuti di lezione, Kylian ti insegnerà esattamente ciò che hai bisogno di sapere sull'argomento che hai scelto, le sfumature che i libri di testo non spiegano mai, le differenze culturali chiave tra l'italiano e la lingua che vuoi imparare, regole grammaticali e molto altro.

Hai mai provato la frustrazione di non riuscire a seguire il ritmo di un insegnante madrelingua o sentirti in imbarazzo per aver chiesto di ripetere qualcosa? Con Kylian, questo problema scompare. Kylian alterna intelligentemente tra l'italiano e la lingua obiettivo in base al tuo livello, permettendoti di comprendere completamente ogni concetto al tuo ritmo.

Durante la lezione, Kylian fa giochi di ruolo, fornisce esempi pratici della vita reale e si adatta al tuo stile di apprendimento. Non hai capito qualcosa? Nessun problema - puoi fermare Kylian in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti, senza sentirti giudicato.

Fai tutte le domande che vuoi, ripeti sezioni se necessario, e personalizza la tua esperienza di apprendimento come non hai mai potuto fare con un insegnante tradizionale o un'applicazione generica.

Con accesso 24/7 e a una frazione del costo delle lezioni private, Kylian elimina tutte le barriere che ti hanno impedito di padroneggiare quella lingua che hai sempre voluto imparare.

Similar Content You Might Want To Read

Come Imparare l'Ebraico Online: La Guida Definitiva

Vuoi imparare l'ebraico ma non hai tempo per le lezioni tradizionali? L'apprendimento online rende più facile che mai padroneggiare una nuova lingua da qualsiasi luogo. Che tu sia un principiante o voglia perfezionare le tue competenze, questa guida copre le migliori strategie, strumenti e consigli di esperti per aiutarti a raggiungere il successo.

Come Imparare il Russo Online: La Guida Definitiva

Vuoi imparare il russo ma non hai tempo per i corsi tradizionali? L'apprendimento online rende più facile che mai padroneggiare una nuova lingua da qualsiasi luogo. Che tu sia un principiante o desideri perfezionare le tue competenze, questa guida copre le migliori strategie, strumenti e consigli di esperti per aiutarti a raggiungere il successo.

![11 corsi e lezioni di giapponese online [Aggiornato 2025]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F147z5m2d%2Fproduction%2Fe29050b335b674e3d57995899fc0ef53687534bb-2240x1260.png%3Frect%3D175%2C0%2C1890%2C1260%26w%3D600%26h%3D400&w=3840&q=75)

11 corsi e lezioni di giapponese online [Aggiornato 2025]

Navigare nel vasto oceano di risorse per l'apprendimento del giapponese può risultare scoraggiante. La frustrazione di investire tempo ed energie in un percorso che non porta ai risultati sperati è un'esperienza comune che spinge molti ad abbandonare prima ancora di iniziare seriamente. Forse ti sei imbattuto in un insegnante locale le cui competenze non corrispondevano alle aspettative. O magari l'app che stai utilizzando non sta producendo i progressi desiderati. O ancora, i video tutorial su YouTube non riescono a mantenere viva la tua attenzione. La buona notizia? Esistono numerose opzioni di apprendimento online che possono trasformare radicalmente la tua esperienza con la lingua giapponese. L'apprendimento digitale offre spesso maggiore efficacia e flessibilità rispetto ai metodi tradizionali, permettendoti di imparare comodamente da casa tua senza necessità di viaggiare fino in Giappone.

I giorni della settimana in spagnolo: 45 modi utili per usarli

Stai imparando lo spagnolo o hai in programma un viaggio in un paese di lingua spagnola? È sempre utile conoscere le basi, e i giorni della settimana sono fondamentali per la comunicazione quotidiana. In questo articolo, esploreremo tutti i modi per usare i giorni della settimana in spagnolo, dalle espressioni formali a quelle colloquiali, con pronuncia e consigli culturali!

La guida ai colori in spagnolo: uso e significato culturale

Conoscere i colori in una lingua straniera rappresenta molto più di un semplice esercizio di vocabolario. Questa conoscenza apre porte verso la comprensione della cultura, delle espressioni idiomatiche e del modo di pensare dei madrelingua. Nel contesto dello spagnolo, la padronanza dei termini relativi ai colori consente di descrivere il mondo con precisione, comprendere le sfumature culturali e comunicare in modo più autentico. Questa guida ti accompagnerà attraverso l'universo cromatico della lingua spagnola, offrendoti non solo i vocaboli essenziali, ma anche approfondimenti sulla pronuncia, sull'uso grammaticale e sul significato culturale dei diversi colori nel mondo ispanico.

L'Uso dell'Articolo "The" in Inglese: 8 Regole Fondamentali

Gli articoli rappresentano uno dei pilastri della grammatica inglese, ma spesso costituiscono una sfida significativa per chi studia questa lingua come seconda lingua. Comprendere quando e come utilizzare l'articolo determinativo "the" può fare la differenza tra una comunicazione efficace e una frammentata.