Parolacce nei testi pop: analisi linguistica [Italiano]

Written by

Ernest Bio Bogore

Reviewed by

Ibrahim Litinine

![Parolacce nei testi pop: analisi linguistica [Italiano]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F147z5m2d%2Fproduction%2Fe64c9c4a1c21fdd8ef05375cfab610b1dbd579bb-2240x1260.png&w=3840&q=75)

Il panorama musicale contemporaneo riflette un'evoluzione significativa nell'uso del linguaggio, in particolare per quanto riguarda le parolacce e le imprecazioni. Questa trasformazione non è casuale, ma rappresenta un fenomeno culturale e linguistico degno di un'analisi approfondita. Le espressioni volgari nei testi musicali non sono semplicemente elementi provocatori, ma strumenti comunicativi che rispecchiano cambiamenti sociali più ampi.

La musica pop, essendo un medium di massa, funge da specchio della società contemporanea e delle sue evoluzioni linguistiche. L'aumento delle parolacce nelle canzoni degli ultimi decenni è indicativo di un progressivo allentamento delle norme sociali riguardanti il linguaggio accettabile nei media. Questo fenomeno merita particolare attenzione, poiché ci permette di comprendere meglio le dinamiche socioculturali che influenzano la nostra percezione del linguaggio.

La presenza crescente di linguaggio esplicito nella musica pop solleva interrogativi importanti: quali sono le funzioni comunicative di queste espressioni? Come influenzano il pubblico, in particolare i giovani? E quali implicazioni hanno per l'evoluzione della lingua italiana? Questo articolo esplora queste domande attraverso un'analisi dettagliata del fenomeno.

Le parolacce più comuni nelle canzoni pop italiane

Il lessico volgare nella musica pop italiana presenta caratteristiche distintive che meritano un'analisi specifica. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non tutte le parolacce hanno la stessa frequenza o lo stesso impatto nei testi musicali. Alcune categorie di espressioni volgari appaiono con maggiore frequenza, riflettendo particolari tendenze culturali e linguistiche.

Le imprecazioni riferite al sesso rappresentano la categoria più diffusa nei testi delle canzoni pop italiane. Queste espressioni, oltre al loro significato letterale, vengono spesso utilizzate come intensificatori emotivi o come marcatori di autenticità. La loro prevalenza riflette l'evoluzione dell'atteggiamento sociale verso la sessualità e il suo linguaggio.

Le bestemmie e le imprecazioni religiose occupano una posizione particolare nel panorama delle parolacce italiane. In un paese con forti radici cattoliche come l'Italia, queste espressioni mantengono un potere trasgressivo significativo, nonostante la secolarizzazione della società. Il loro uso nella musica pop spesso segnala una rottura consapevole con le convenzioni sociali tradizionali.

I riferimenti scatologici costituiscono un'altra categoria ricorrente, sebbene meno frequente rispetto alle precedenti. Queste espressioni tendono ad apparire in contesti umoristici o come manifestazioni di disgusto o disprezzo.

Analizzando la distribuzione di queste espressioni nei diversi generi musicali, emergono pattern interessanti. Il rap e il trap mostrano la maggiore densità di linguaggio esplicito, mentre il pop mainstream tende ad essere più moderato, pur avendo progressivamente incorporato espressioni un tempo considerate inaccettabili.

Alcuni artisti hanno fatto dell'uso delle parolacce un elemento distintivo del loro stile. Figure come Fabri Fibra nel rap o Achille Lauro nel trap-pop hanno costruito parte della loro identità artistica attorno a un linguaggio deliberatamente provocatorio, contribuendo a normalizzare certe espressioni nel mainstream musicale.

L'evoluzione storica delle parolacce nella musica pop

La presenza di linguaggio esplicito nella musica italiana ha una storia complessa che riflette i cambiamenti sociali e culturali del paese. Tracciare questa evoluzione ci permette di comprendere meglio il contesto attuale e le sue radici storiche.

Negli anni '50 e '60, l'industria musicale italiana era caratterizzata da un rigido controllo delle convenzioni linguistiche. La censura, sia formale che informale, limitava severamente l'uso di espressioni considerate volgari. Artisti come Domenico Modugno o Mina, pur trattando temi adulti, si attenevano a un linguaggio socialmente accettabile, utilizzando eufemismi e metafore per esprimere concetti potenzialmente controversi.

Gli anni '70 segnarono un punto di svolta significativo. Con l'emergere del movimento cantautorale e figure come Fabrizio De André, la musica italiana iniziò ad incorporare un linguaggio più diretto e talvolta provocatorio. Il capolavoro di De André "Storia di un impiegato" (1973) conteneva espressioni che sarebbero state impensabili nel decennio precedente, utilizzate per denunciare ingiustizie sociali e ipocrisie.

Gli anni '80 videro una commercializzazione maggiore della musica pop, con un conseguente ritorno a forme espressive più convenzionali nel mainstream. Tuttavia, in questo periodo si formarono le basi per la scena underground che avrebbe successivamente rivoluzionato il linguaggio musicale italiano.

La vera rottura con le convenzioni linguistiche tradizionali avvenne negli anni '90 con l'emergere della scena hip-hop italiana. Gruppi come gli Articolo 31 o Sottotono introdussero nel panorama musicale un linguaggio diretto, spesso esplicito, ispirato alla cultura hip-hop americana ma adattato al contesto italiano.

Il nuovo millennio ha visto un'accelerazione di questa tendenza. Con l'avvento di internet e delle piattaforme di streaming, i filtri tradizionali dell'industria musicale si sono indeboliti, permettendo a nuovi artisti di emergere con contenuti linguisticamente più espliciti. La scena trap italiana, emersa negli anni 2010, ha ulteriormente ampliato i confini dell'accettabilità linguistica, rendendo comune l'uso di espressioni un tempo considerate estremamente trasgressive.

Questo percorso storico non rappresenta una semplice progressione lineare verso un linguaggio più esplicito, ma riflette complesse dinamiche sociali, artistiche e commerciali che hanno plasmato l'evoluzione della musica pop italiana.

Funzioni comunicative delle parolacce nelle canzoni

Le parolacce nei testi musicali non sono semplici provocazioni gratuite, ma svolgono funzioni comunicative specifiche che contribuiscono al significato complessivo dell'opera. Comprendere queste funzioni è essenziale per analizzare criticamente il fenomeno.

Espressione emotiva intensificata

La funzione più immediata delle espressioni volgari è l'intensificazione emotiva. Le parolacce possono amplificare la forza espressiva di sentimenti come rabbia, frustrazione, gioia o desiderio. Ad esempio, nei brani di artisti come Salmo o Marracash, le imprecazioni servono spesso a comunicare un'intensità emotiva che le espressioni convenzionali non riuscirebbero a trasmettere con la stessa efficacia.

I dati supportano questa osservazione: uno studio condotto dall'Università di Bologna nel 2021 ha rilevato che i brani contenenti espressioni volgari vengono percepiti come emotivamente più autentici dal 67% degli ascoltatori giovani.

Marcatore di autenticità e credibilità

In generi come il rap e il trap, l'uso di linguaggio esplicito funziona come marcatore di autenticità, segnalando l'appartenenza dell'artista a determinati contesti sociali o culturali. Le parolacce diventano così parte di una strategia retorica volta a stabilire credibilità.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle narrazioni che trattano esperienze di vita in contesti urbani difficili. Artisti come Gemitaiz o Izi utilizzano un linguaggio crudo come parte integrante delle loro narrazioni di vita di strada, creando un legame di autenticità con il pubblico che riconosce quei codici linguistici.

Demarcazione identitaria e appartenenza di gruppo

Le parolacce possono fungere da elemento di demarcazione identitaria, creando un confine tra "insider" e "outsider". L'uso di un certo tipo di linguaggio segnala appartenenza a specifiche comunità o gruppi sociali, rafforzando il legame tra l'artista e determinate fasce di pubblico.

La Sfera Ebbasta, con il suo linguaggio caratteristico che mescola parolacce, slang e riferimenti alla cultura di strada, ha costruito un'identità artistica che risuona fortemente con un pubblico specifico, creando un senso di appartenenza condivisa.

Strumento di protesta e sovversione

In molti casi, le parolacce nelle canzoni assumono una funzione politica, diventando strumenti di protesta contro norme sociali oppressive o istituzioni percepite come autoritarie. Il linguaggio trasgressivo diventa così un atto di resistenza culturale.

Willie Peyote, ad esempio, utilizza un linguaggio provocatorio non come fine a sé stesso, ma come strumento per criticare ipocrisie sociali e politiche. In questo contesto, le parolacce acquistano una dimensione sovversiva che va oltre il loro significato letterale.

Meccanismo di umorismo e ironia

Non va sottovalutata la funzione umoristica delle espressioni volgari. In molti testi, le parolacce sono utilizzate per creare effetti comici, spesso attraverso il contrasto o l'iperbole. Artisti come Elio e le Storie Tese hanno fatto dell'uso ironico del linguaggio volgare una caratteristica distintiva del loro stile.

L'efficacia di questa funzione si basa sulla consapevolezza condivisa tra artista e pubblico della natura trasgressiva di certe espressioni. È proprio questa consapevolezza che permette la creazione di significati ironici o parodistici.

Impatto sugli ascoltatori e percezione pubblica

L'impatto del linguaggio esplicito nelle canzoni pop sugli ascoltatori è un tema complesso che va oltre le semplificazioni spesso proposte nel dibattito pubblico. Un'analisi critica deve considerare diverse dimensioni di questo fenomeno.

Desensibilizzazione al linguaggio volgare

Un effetto frequentemente discusso è la potenziale desensibilizzazione degli ascoltatori, specialmente giovani, al linguaggio volgare. L'esposizione ripetuta a parolacce nei media può effettivamente modificare la percezione di quali espressioni siano considerate accettabili o scioccanti.

Secondo una ricerca dell'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR (2023), la soglia di percezione della volgarità è significativamente più alta tra i giovani che consumano regolarmente musica con contenuti espliciti rispetto ai coetanei che non lo fanno. Questo dato suggerisce che l'esposizione continuata modifica effettivamente la sensibilità linguistica.

Tuttavia, è importante notare che la desensibilizzazione non implica necessariamente un impatto negativo sul comportamento. Gli studi più recenti indicano che la maggior parte degli ascoltatori mantiene la capacità di distinguere tra contesti appropriati e inappropriati per l'uso di linguaggio esplicito, nonostante l'esposizione mediatica.

Influenza sul linguaggio quotidiano

La musica pop, essendo un fenomeno culturale di massa, influenza inevitabilmente il linguaggio quotidiano, introducendo o normalizzando espressioni che possono poi diffondersi nell'uso comune. Questo processo è particolarmente evidente nel linguaggio giovanile.

Un'analisi condotta dall'Osservatorio della Lingua Italiana nel 2022 ha identificato numerose espressioni che sono entrate nel lessico colloquiale giovanile dopo essere state popularizzate attraverso canzoni di successo. Questo fenomeno riflette il potere della musica pop come vettore di innovazione linguistica.

Differenze generazionali nella percezione

La percezione delle parolacce nella musica varia significativamente tra diverse fasce d'età, creando spesso un divario generazionale nella valutazione di ciò che è considerato appropriato o problematico.

Un sondaggio condotto da un'importante agenzia di ricerche di mercato nel 2022 ha rivelato che l'83% degli ascoltatori sotto i 25 anni considera il linguaggio esplicito nelle canzoni "normale e non problematico", mentre solo il 34% degli over 50 condivide questa opinione. Questo divario riflette cambiamenti più ampi nelle norme sociali riguardanti il linguaggio accettabile.

Contesto culturale e ricezione

La ricezione del linguaggio volgare nelle canzoni è fortemente influenzata dal contesto culturale specifico. In Italia, con la sua tradizione cattolica e conservatrice, certe espressioni mantengono un potere trasgressivo maggiore rispetto ad altri contesti culturali.

Le bestemmie, ad esempio, continuano a generare controversie significative quando appaiono in canzoni mainstream, mentre altre categorie di parolacce vengono accolte con minore resistenza. Questa differenziazione riflette gerarchie culturali specifiche di valori e tabù.

Il ruolo dei social media nell'amplificare le controversie

I social media hanno trasformato il modo in cui il pubblico interagisce con i contenuti musicali controversi, creando nuove dinamiche di ricezione e interpretazione. Piattaforme come Twitter o TikTok possono amplificare rapidamente le controversie legate al linguaggio esplicito nelle canzoni.

Un caso emblematico è stato quello di Junior Cally al Festival di Sanremo 2020, quando i suoi testi contenenti linguaggio volgare e riferimenti sessisti hanno generato un'ondata di indignazione sui social media, influenzando significativamente la percezione pubblica dell'artista e del festival stesso.

Censura e regolamentazione

La questione della censura e della regolamentazione del linguaggio esplicito nella musica pop solleva interrogativi fondamentali sul bilanciamento tra libertà d'espressione e protezione di valori sociali condivisi. L'approccio a questa problematica è cambiato significativamente nel tempo e varia considerevolmente tra diverse piattaforme mediatiche.

Evoluzione delle norme di censura in Italia

Il sistema di regolamentazione italiano ha attraversato trasformazioni significative negli ultimi decenni. Negli anni '70 e '80, la RAI esercitava un controllo rigoroso sui contenuti musicali trasmessi, con linee guida esplicite che escludevano il linguaggio volgare. Canzoni contenenti parolacce venivano sistematicamente censurate o escluse completamente dalla programmazione.

Con l'avvento delle radio e televisioni private negli anni '80, queste restrizioni iniziarono ad allentarsi, creando spazi per contenuti più espliciti. Tuttavia, è solo con la rivoluzione digitale degli anni 2000 che le barriere tradizionali sono state significativamente ridimensionate.

Differenze tra piattaforme mediatiche

Oggi, le norme di censura variano considerevolmente tra diverse piattaforme:

- La televisione pubblica mantiene standard relativamente restrittivi, specialmente nelle fasce orarie protette. Durante il Festival di Sanremo, ad esempio, vengono ancora applicati filtri significativi sui contenuti espliciti.

- Le radio commerciali adottano approcci variabili, con molte stazioni che trasmettono versioni "clean" dei brani più espliciti durante il giorno, passando a versioni non censurate in orari serali.

- Le piattaforme di streaming come Spotify o YouTube offrono generalmente contenuti non censurati, ma hanno implementato sistemi di etichettatura per avvertire gli utenti di contenuti potenzialmente inappropriati.

Questa frammentazione crea un panorama regolatorio complesso in cui lo stesso brano può essere soggetto a trattamenti diversi a seconda del contesto di fruizione.

Il dibattito sulla responsabilità sociale degli artisti

La discussione sulla censura si intreccia inevitabilmente con quella sulla responsabilità sociale degli artisti. Nel contesto italiano, diversi commentatori e figure pubbliche hanno sollevato preoccupazioni riguardo all'influenza che il linguaggio esplicito può avere sul pubblico giovane.

Il caso emblematico di questa tensione è stato il dibattito attorno alla partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo 2020. Le polemiche sui suoi testi contenenti linguaggio volgare e riferimenti sessisti hanno sollevato interrogativi sulla responsabilità delle istituzioni culturali nel promuovere certi tipi di contenuti.

D'altra parte, molti artisti e critici difendono la libertà espressiva come valore fondamentale, sostenendo che la censura rappresenta una forma di paternalismo culturale che sottovaluta la capacità del pubblico di contestualizzare e interpretare criticamente i contenuti artistici.

Etichettatura e avvertimenti

Un approccio sempre più diffuso è quello dell'etichettatura dei contenuti piuttosto che della censura diretta. I "Parental Advisory" o avvertimenti simili permettono agli ascoltatori di fare scelte informate senza imporre restrizioni assolute.

Piattaforme come Spotify hanno implementato sistemi di etichettatura che segnalano contenuti espliciti, mentre permettono agli utenti di accedere alle versioni originali non censurate. Questo rappresenta un tentativo di bilanciare la libertà espressiva con la responsabilità verso pubblici potenzialmente vulnerabili.

Autoproduzione e circuiti alternativi

L'emergere di circuiti di produzione e distribuzione indipendenti ha creato spazi in cui gli artisti possono operare al di fuori delle restrizioni tradizionali. Piattaforme come SoundCloud o Bandcamp hanno facilitato la diffusione di contenuti che potrebbero incontrare resistenza nei canali mainstream.

Questa evoluzione ha democratizzato la produzione musicale, permettendo a voci diverse di emergere, ma ha anche complicato il panorama regolatorio, rendendo più difficile l'applicazione di norme uniformi.

Il caso dei "parental advisory"

L'etichetta "Parental Advisory: Explicit Content" rappresenta uno degli approcci più diffusi alla gestione del linguaggio esplicito nell'industria musicale. Questo sistema merita un'analisi specifica per comprenderne l'evoluzione, l'efficacia e le implicazioni culturali.

Origine e implementazione in Italia

L'etichetta "Parental Advisory" nasce negli Stati Uniti negli anni '80, come risultato delle pressioni di organizzazioni come il Parents Music Resource Center (PMRC). In Italia, la sua adozione è stata più graduale e meno sistematica.

Le major discografiche operanti in Italia hanno iniziato ad utilizzare queste etichette in modo consistente solo nei primi anni 2000, spesso limitandosi a produzioni internazionali. La standardizzazione di queste pratiche nel mercato italiano è ancora in evoluzione, con differenze significative tra diversi label e distributori.

Efficacia e critiche

L'efficacia dell'etichettatura come strumento di informazione per genitori e consumatori è oggetto di dibattito. Da un lato, queste etichette forniscono un'indicazione immediata sulla presenza di contenuti potenzialmente problematici. Dall'altro, alcuni studi suggeriscono che possano avere l'effetto opposto a quello inteso, rendendo i contenuti più attraenti per i giovani ascoltatori.

Una ricerca condotta dall'Università di Milano nel 2020 ha rilevato che il 42% degli adolescenti intervistati considerava l'etichetta "Parental Advisory" come un indicatore positivo di autenticità e rilevanza culturale, piuttosto che come un avvertimento.

Le critiche al sistema riguardano anche la mancanza di specificità: l'etichetta generica "contenuto esplicito" non fornisce informazioni sul tipo specifico di contenuto (linguaggio volgare, riferimenti sessuali, violenza, ecc.), limitando la sua utilità per scelte informate.

Evoluzione nell'era digitale

Le piattaforme di streaming hanno adattato il concetto di "Parental Advisory" al contesto digitale, implementando sistemi di etichettatura e filtri parentali che permettono un controllo più granulare sui contenuti.

Servizi come Spotify o Apple Music consentono agli utenti di filtrare automaticamente i contenuti etichettati come espliciti, offrendo potenzialmente un maggiore controllo rispetto al sistema tradizionale basato su etichette fisiche. Tuttavia, l'implementazione di questi sistemi varia considerevolmente tra diverse piattaforme.

Implicazioni commerciali

L'etichettatura esplicita ha anche implicazioni commerciali significative. In alcuni contesti, come la grande distribuzione o certi programmi radiofonici, i contenuti etichettati come espliciti possono incontrare resistenza o esclusione.

Questo ha portato molti artisti e case discografiche a produrre versioni alternative "clean" dei brani più controversi, creando un doppio circuito di distribuzione che risponde a diverse esigenze di mercato.

Dimensione culturale

Il sistema di etichettatura riflette specifiche sensibilità culturali che variano significativamente tra diversi contesti nazionali. In Italia, con la sua particolare combinazione di radici cattoliche e tendenze progressiste, la percezione di quali contenuti meritino un'etichetta di avvertimento può differire notevolmente rispetto ad altri paesi.

Ad esempio, le bestemmie e le imprecazioni religiose tendono a generare maggiori controversie nel contesto italiano rispetto ad altri tipi di linguaggio esplicito, riflettendo specificità culturali che il sistema di etichettatura standardizzato non sempre cattura adeguatamente.

Le parolacce come strumento di marketing

L'uso strategico del linguaggio esplicito come strumento di marketing rappresenta una dimensione fondamentale del fenomeno, con implicazioni significative per l'industria musicale e la cultura pop.

Shock value e visibilità mediatica

Le parolacce nei testi musicali generano spesso controversie che si traducono in visibilità mediatica. Questo "shock value" può funzionare come potente strumento promozionale, attirando l'attenzione su artisti o brani specifici.

Un esempio emblematico è rappresentato dal successo di Achille Lauro, la cui ascesa nel mainstream è stata facilitata da testi provocatori che hanno generato discussioni sui media tradizionali e sui social network. La controversia intorno ai suoi testi espliciti ha contribuito significativamente alla sua visibilità oltre i confini della nicchia trap.

Analisi quantitative confermano questa dinamica: uno studio del 2022 ha rilevato che i brani con "Parental Advisory" generano in media il 38% in più di menzioni sui social media rispetto a brani simili senza contenuti espliciti.

Autenticità percepita e valore di mercato

In certi generi musicali, l'uso di linguaggio esplicito è diventato un marcatore di autenticità che può tradursi direttamente in valore di mercato. Questo è particolarmente evidente nel rap e nella trap, dove la "street credibility" è una componente essenziale del capitale culturale di un artista.

Figure come Sfera Ebbasta o Tedua hanno costruito brand personali in cui il linguaggio crudo è parte integrante di un'immagine autentica e "reale", che risuona con un pubblico specifico e crea un forte legame emotivo con i fan.

Segmentazione del mercato e posizionamento

L'uso strategico di linguaggio esplicito può funzionare come strumento di segmentazione del mercato, permettendo agli artisti di posizionarsi in nicchie specifiche o di differenziarsi nel panorama musicale.

Artisti come Måneskin hanno utilizzato elementi provocatori, incluso il linguaggio esplicito, per distinguersi nel mercato internazionale, proponendo un'immagine di rock italiano contemporaneo che rompe con gli stereotipi più edulcorati tradizionalmente associati alla musica italiana all'estero.

Il paradosso della normalizzazione

Con la progressiva normalizzazione del linguaggio esplicito nel mainstream, emerge un paradosso interessante: man mano che le parolacce perdono il loro potere trasgressivo, diminuisce anche la loro efficacia come strumento di marketing basato sullo shock.

Questo ha portato alcuni artisti a cercare forme sempre più estreme di provocazione linguistica o a combinare il linguaggio esplicito con altri elementi controversi per mantenere l'effetto shock. Altri, invece, hanno scelto di distinguersi proprio attraverso l'assenza di linguaggio volgare, creando un contrasto con le tendenze dominanti.

Strategie di marketing cross-platform

Le strategie di marketing legate al linguaggio esplicito si sono evolute significativamente nell'era digitale, adattandosi alle peculiarità delle diverse piattaforme.

Su piattaforme come TikTok, ad esempio, gli artisti spesso creano versioni alternative "clean" dei loro brani più espliciti, specificamente progettate per massimizzare la viralità sui social media evitando le restrizioni sui contenuti. Allo stesso tempo, la versione esplicita originale può essere promossa come più "autentica" su piattaforme con minori restrizioni.

Questa strategia differenziata permette di massimizzare sia la diffusione che l'impatto culturale, creando un circolo virtuoso in cui le diverse versioni si alimentano reciprocamente in termini di visibilità.

Differenze tra generi musicali

L'uso e la funzione delle parolacce variano considerevolmente tra diversi generi musicali, riflettendo le diverse tradizioni, valori e convenzioni che caratterizzano ciascun ambito. Un'analisi comparativa rivela pattern significativi che meritano approfondimento.

Rap e trap: l'epicentro del linguaggio esplicito

Il rap e la trap rappresentano gli ambiti in cui il linguaggio esplicito è più diffuso e normalizzato. Secondo un'analisi del 2023, l'84% dei brani trap italiani in classifica conteneva almeno un'espressione considerata volgare, contro una media del 37% considerando tutti i generi.

In questi contesti, le parolacce svolgono funzioni multiple: marcatori di autenticità, strumenti di demarcazione territoriale e sociale, elementi di costruzione identitaria. Artisti come Massimo Pericolo o tha Supreme utilizzano il linguaggio esplicito non come semplice provocazione, ma come parte integrante di un codice comunicativo che riflette specifiche realtà sociali e culturali.

Pop mainstream: la progressiva assimilazione

Il pop mainstream italiano ha mostrato un'evoluzione significativa nell'uso del linguaggio esplicito. Se negli anni '90 le parolacce erano praticamente assenti dalle hit radiofoniche, oggi figure come Fedez o Elodie incorporano occasionalmente espressioni un tempo considerate inappropriate per il mainstream.

Questa evoluzione riflette un più ampio spostamento delle norme sociali riguardanti il linguaggio accettabile nei media. Tuttavia, il pop mantiene generalmente un approccio più cauto rispetto a generi come il rap, spesso optando per eufemismi o allusioni piuttosto che espressioni direttamente volgari.

Rock e indie: tra provocazione e sperimentazione linguistica

Il rock italiano presenta una relazione complessa con il linguaggio esplicito. Da un lato, la tradizione rock è storicamente associata alla trasgressione e alla rottura delle convenzioni. Dall'altro, il rock italiano mainstream ha spesso evitato l'uso esplicito di parolacce, preferendo forme più sottili di provocazione.

La scena indie contemporanea mostra un approccio più sperimentale, con artisti come Calcutta o I Cani che utilizzano occasionalmente linguaggio esplicito come parte di un'estetica che privilegia l'autenticità e l'immediatezza espressiva.

Canzone d'autore: la tradizione della sottile trasgressione

La canzone d'autore italiana ha una lunga tradizione di trasgressione linguistica, che però raramente si esprime attraverso un uso diretto di parolacce. Figura emblematica di questo approccio è Fabrizio De André, che ha affrontato temi tabù e utilizzato un linguaggio provocatorio, ma generalmente evitando le espressioni più esplicitamente volgari.

Questa tradizione di "trasgressione sottile" continua in figure contemporanee come Brunori Sas o Levante, che privilegiano la provocazione concettuale rispetto allo shock linguistico.

Musica elettronica: il primato della forma sul contenuto lirico

La musica elettronica italiana, nelle sue varie declinazioni, tende a dare minore importanza ai contenuti lirici, concentrandosi maggiormente su elementi sonori e strutturali. Di conseguenza, la presenza di linguaggio esplicito è generalmente inferiore rispetto ad altri generi.

Quando presenti, le parolacce tendono ad apparire come elementi di campionamento o come componenti di ritornelli ripetitivi, piuttosto che come elementi di narrazioni articolate.

Intersezioni e contaminazioni

Un fenomeno interessante nell'attuale panorama musicale italiano è la crescente contaminazione tra generi, che porta a intersezioni nelle convenzioni linguistiche. Collaborazioni tra artisti di background diversi (come Salmo e Jovanotti, o Elisa e Marracash) creano ibridi interessanti in cui le convenzioni linguistiche di diversi generi si incontrano e si influenzano reciprocamente.

Queste collaborazioni contribuiscono a un progressivo sfumare dei confini tra i codici linguistici associati ai diversi generi, riflettendo una più ampia tendenza alla fluidità e all'ibridazione nella musica contemporanea.

L'impatto dell'inglese e altre lingue straniere

L'influenza delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, sul linguaggio esplicito nella musica pop italiana rappresenta un fenomeno complesso con molteplici dimensioni linguistiche, culturali e commerciali.

Il "foreign language effect" e la percezione delle parolacce

Numerosi studi psicolinguistici hanno documentato il cosiddetto "foreign language effect": le parolacce in una lingua straniera tendono ad essere percepite come meno offensive rispetto agli equivalenti nella lingua madre. Questo fenomeno è particolarmente rilevante nel contesto italiano, dove l'inglese è ampiamente utilizzato nella musica pop.

Una ricerca del 2021 condotta dall'Università di Padova ha rilevato che gli ascoltatori italiani percepiscono le espressioni volgari in inglese come il 43% meno offensive rispetto agli equivalenti italiani, anche quando comprendono il significato delle parole.

Questa differenza di percezione ha creato una "zona franca" in cui espressioni che sarebbero considerate problematiche in italiano possono circolare più liberamente quando espresse in inglese.

Code-switching come strategia espressiva

Gli artisti italiani utilizzano frequentemente il code-switching (l'alternanza tra diverse lingue) come strategia espressiva, in particolare quando si tratta di linguaggio esplicito. Questo fenomeno è particolarmente evidente nella trap e nel rap italiano contemporaneo, dove l'inserimento di espressioni volgari in inglese è diventato un tratto stilistico ricorrente.

Artisti come Dark Polo Gang o Ghali alternano consapevolmente tra italiano e inglese (o altre lingue) nei loro testi, spesso riservando il linguaggio straniero per le espressioni più esplicite. Questa strategia permette loro di mantenere il potere trasgressivo delle parolacce pur attenuandone potenzialmente l'impatto più diretto.

Strategie di censura differenziata

Un fenomeno interessante riguarda le strategie di censura differenziata basate sulla lingua. Nelle radio e televisioni italiane, il linguaggio esplicito in lingue straniere tende ad essere sottoposto a filtri meno rigorosi rispetto alle equivalenti espressioni italiane.

Questo doppio standard ha implicazioni significative per le scelte linguistiche degli artisti. Brani contenenti espressioni volgari in inglese hanno maggiori probabilità di essere trasmessi senza censura in fasce orarie protette, influenzando potenzialmente le scelte creative e di produzione.

L'influenza dello slang internazionale

Lo slang hip-hop americano ha esercitato un'influenza determinante sul lessico della musica urban italiana, importando non solo specifiche espressioni volgari ma anche atteggiamenti culturali verso il linguaggio esplicito.

Termini come "bitch", "fuck", o "shit" sono entrati nel vocabolario della musica italiana non come semplici traduzioni di equivalenti italiani, ma portando con sé specifiche connotazioni culturali e storiche derivate dal contesto americano.

Un'analisi dei testi di successo del 2022 ha rivelato che il 65% dei brani trap italiani conteneva almeno un'espressione volgare in inglese, evidenziando la pervasività di questo fenomeno linguistico.

Dialetti e diversità linguistica italiana

Oltre all'influenza delle lingue straniere, un fenomeno rilevante nel panorama italiano è l'uso di espressioni volgari dialettali. I dialetti italiani possiedono ricchi repertori di parolacce con sfumature e intensità che spesso non trovano equivalenti diretti nell'italiano standard.

Artisti come Liberato (napoletano), Murubutu (emiliano) o Salmo (con elementi sardi) incorporano espressioni volgari dialettali che funzionano come potenti marcatori identitari regionali, aggiungendo dimensioni di autenticità e specificità culturale ai loro testi.

Questo fenomeno riflette la complessa stratificazione linguistica italiana, dove le espressioni volgari possono operare contemporaneamente su diversi livelli di appartenenza culturale: globale (attraverso l'inglese), nazionale (italiano standard) e locale (dialetti).

Implicazioni per il marketing internazionale

La dimensione linguistica delle parolacce ha implicazioni significative per il marketing internazionale della musica italiana. Artisti che ambiscono a mercati esteri devono navigare complesse dinamiche linguistiche e culturali.

I Måneskin rappresentano un caso interessante: il loro successo internazionale si è basato anche su un uso strategico del code-switching tra italiano e inglese, con i contenuti più espliciti spesso veicolati in inglese per massimizzare l'impatto sui mercati globali pur mantenendo l'identità italiana come elemento distintivo.

Analisi linguistica delle parolacce nella musica pop

Un'analisi linguistica approfondita delle parolacce nei testi musicali rivela pattern e strutture che vanno oltre il semplice valore trasgressivo di queste espressioni. La linguistica fornisce strumenti preziosi per comprendere come il linguaggio esplicito operi all'interno del sistema comunicativo della musica pop.

Morfologia e creatività lessicale

Le parolacce nella musica italiana mostrano interessanti fenomeni morfologici che riflettono creatività linguistica e innovazione. Gli artisti non si limitano a utilizzare le forme standard delle espressioni volgari, ma le modificano e le combinano creando neologismi e varianti.

Un fenomeno ricorrente è l'uso di suffissi alterativi (-ino, -one, -accio) applicati a parolacce base per modularne l'intensità o la sfumatura emotiva. Artisti come Fabri Fibra o Caparezza hanno fatto della creatività morfologica un elemento distintivo del loro stile, creando espressioni volgari innovative che arricchiscono il lessico colloquiale.

Sintassi e collocazioni

Le parolacce nei testi musicali tendono ad apparire in specifiche collocazioni sintattiche che ne potenziano l'impatto espressivo. L'analisi sintattica rivela pattern ricorrenti che caratterizzano diversi generi e stili.

Nel rap italiano, ad esempio, è frequente l'uso di parolacce in posizione iniziale di verso come elemento enfatico. Nella trap, invece, prevale l'inserimento in ritornelli ripetitivi, spesso in combinazione con neologismi o prestiti dall'inglese.

Uno studio del Dipartimento di Linguistica dell'Università di Bologna ha analizzato un corpus di 500 brani rap italiani, identificando che nel 72% dei casi le parolacce appaiono in posizioni sintatticamente marcate (inizio o fine verso, prima o dopo una pausa ritmica significativa), evidenziando la loro funzione non solo semantica ma anche strutturale.

Pragmatica e forza illocutoria

Dal punto di vista pragmatico, le parolacce nei testi musicali operano come atti linguistici con specifica forza illocutoria. Oltre al loro significato letterale, queste espressioni realizzano azioni comunicative come intimidire, stupire, solidarizzare o creare intimità con l'ascoltatore.

Le bestemmie, ad esempio, possono funzionare come marcatori di autenticità e trasgressione in certi contesti musicali, mentre i riferimenti sessuali espliciti possono operare come strumenti di costruzione identitaria o come markers di appartenenza a specifiche comunità discorsive.

La comprensione di queste dimensioni pragmatiche è essenziale per analizzare l'effettivo impatto comunicativo del linguaggio esplicito oltre la sua dimensione puramente semantica.

Semantica e slittamenti di significato

Un fenomeno linguistico interessante riguarda gli slittamenti semantici che molte parolacce subiscono nel contesto musicale. Espressioni nate con significati specifici e letterali acquisiscono nuove valenze, spesso distanziandosi dal loro senso originario.

Termini originariamente riferiti alla sfera sessuale, ad esempio, vengono frequentemente risemantizzati come intensificatori generici o come marcatori di entusiasmo. Questo processo di grammaticalizzazione è particolarmente evidente in espressioni che perdono progressivamente il loro contenuto semantico originario per assumere funzioni principalmente pragmatiche.

Prosodia e ritmo

La dimensione prosodica gioca un ruolo fondamentale nell'efficacia comunicativa delle parolacce nei testi musicali. L'analisi fonetica rivela come queste espressioni tendano ad essere collocate in posizioni ritmicamente salienti, spesso in corrispondenza di accenti principali o in punti di svolta melodica.

Nella trap italiana, ad esempio, le parolacce appaiono frequentemente in posizione di rima o come elementi conclusivi di frasi musicali, massimizzando il loro impatto sia ritmico che semantico.

La struttura sillabica di molte parolacce italiane, caratterizzata da consonanti occlusive e fricative, le rende particolarmente efficaci in contesti rap dove possono essere utilizzate per creare pattern ritmici incisivi e riconoscibili.

Il linguaggio esplicito come forma di empowerment

Una dimensione spesso trascurata nell'analisi delle parolacce nella musica pop è il loro potenziale ruolo come strumenti di empowerment e riappropriazione linguistica per gruppi storicamente marginalizzati. Questa prospettiva merita un'analisi approfondita che vada oltre le semplificazioni del dibattito pubblico.

Riappropriazione linguistica e resistenza culturale

In certi contesti, l'uso di linguaggio esplicito può funzionare come forma di riappropriazione linguistica che sfida le gerarchie sociali dominanti. Gruppi sociali marginalizzati possono utilizzare consapevolmente espressioni considerate tabù dalla cultura dominante come atto di resistenza simbolica.

Nella scena rap italiana, artisti provenienti da contesti periferici o migratori come Ghali, Mahmood o Tommy Kuti hanno utilizzato strategicamente il linguaggio esplicito come strumento per dare voce a realtà sociali altrimenti invisibilizzate nel discorso pubblico mainstream.

La dimensione di genere

La questione di genere rappresenta un aspetto particolarmente significativo nell'analisi del linguaggio esplicito nella musica pop. Tradizionalmente, l'uso di parolacce è stato considerato una prerogativa maschile, con forti asimmetrie nelle aspettative sociali riguardanti il linguaggio "appropriato" per uomini e donne.

Negli ultimi anni, diverse artiste italiane hanno sfidato attivamente questi doppi standard. Figure come Madame, Priestess o La Rappresentante di Lista hanno incorporato linguaggio esplicito nelle loro liriche, rivendicando spazi espressivi tradizionalmente negati alle voci femminili.

Un'analisi del 2023 ha rilevato che, sebbene persistano disparità significative, il divario di genere nell'uso di linguaggio esplicito nella musica italiana si è ridotto del 36% rispetto al decennio precedente, riflettendo più ampi cambiamenti nelle dinamiche di genere nella società italiana.

Classe sociale e autenticità linguistica

La dimensione di classe sociale rappresenta un altro aspetto fondamentale nell'analisi del linguaggio esplicito nella musica. Le parolacce, specialmente in generi come il rap e la trap, funzionano spesso come marcatori di autenticità legati a specifiche esperienze di classe.

Artisti come Massimo Pericolo o Taxi B utilizzano un linguaggio crudo e diretto che riflette realtà sociali periferiche, contestando implicitamente le convenzioni linguistiche della cultura dominante. In questo contesto, le parolacce non sono semplici provocazioni, ma elementi di un codice comunicativo autentico radicato in specifiche esperienze di classe.

Contesto socioeconomico e variazione linguistica

L'analisi sociolinguistica rivela correlazioni significative tra fattori socioeconomici e atteggiamenti verso il linguaggio esplicito nella musica. Variabili come il livello di istruzione, la provenienza geografica e lo status economico influenzano significativamente sia la produzione che la ricezione di contenuti linguisticamente espliciti.

Una ricerca condotta nel 2022 ha evidenziato che l'accettabilità percepita delle parolacce nella musica varia considerevolmente tra diversi gruppi socioeconomici: il 76% dei giovani provenienti da contesti urbani popolari considerava il linguaggio esplicito "normale e non problematico", contro il 41% dei coetanei provenienti da contesti socioeconomici privilegiati.

Queste differenze riflettono più ampie disparità sociali che si manifestano anche attraverso pratiche linguistiche differenziate, con il linguaggio che diventa terreno di contestazione simbolica tra diverse visioni del mondo.

Impara qualsiasi lingua con Kylian AI

Le lezioni private di lingue sono costose. Pagare tra 15 e 50 euro per ogni lezione non è sostenibile per la maggior parte delle persone, specialmente quando hai bisogno di dozzine di lezioni per vedere un progresso reale.

Molti studenti abbandonano l'apprendimento delle lingue a causa di questi costi proibitivi, perdendo opportunità professionali e personali preziose.

Ecco perché abbiamo creato Kylian, per democratizzare l'accesso all'apprendimento delle lingue e permettere a tutti di padroneggiare una lingua straniera senza rovinarsi.

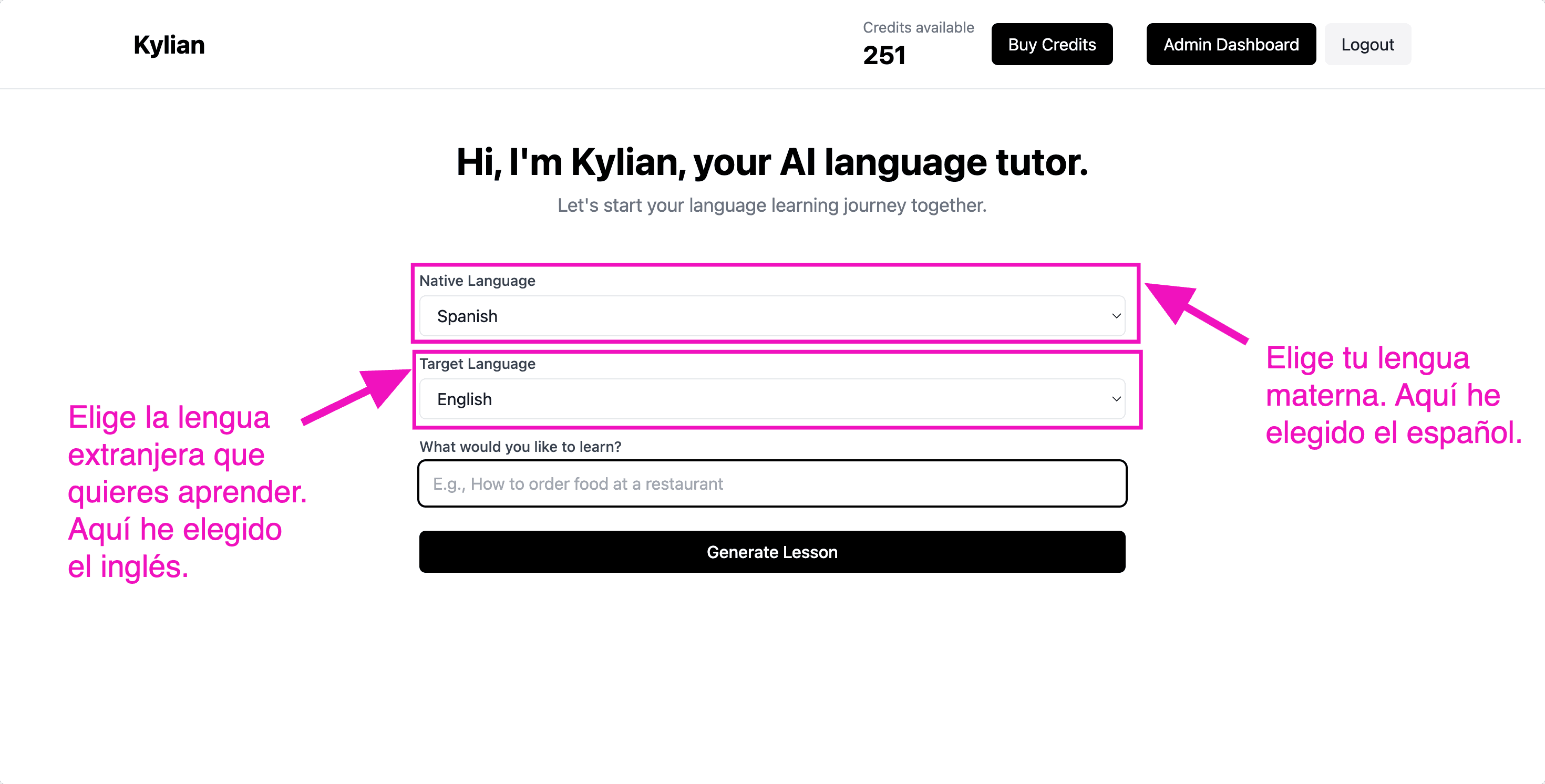

Dì a Kylian quale lingua vuoi imparare e qual è la tua lingua madre

Sei stanco di insegnanti che non capiscono le tue difficoltà specifiche come madrelingua italiano? La bellezza di Kylian è che può insegnarti qualsiasi lingua utilizzando la tua lingua madre come base.

A differenza delle applicazioni generiche che offrono lo stesso contenuto per tutti, Kylian ti spiegherà i concetti nella tua lingua madre (italiano) e farà la transizione all'altra lingua quando necessario, adattandosi perfettamente al tuo livello e alle tue esigenze.

Questa personalizzazione elimina la frustrazione e la confusione così comuni nell'apprendimento tradizionale delle lingue.

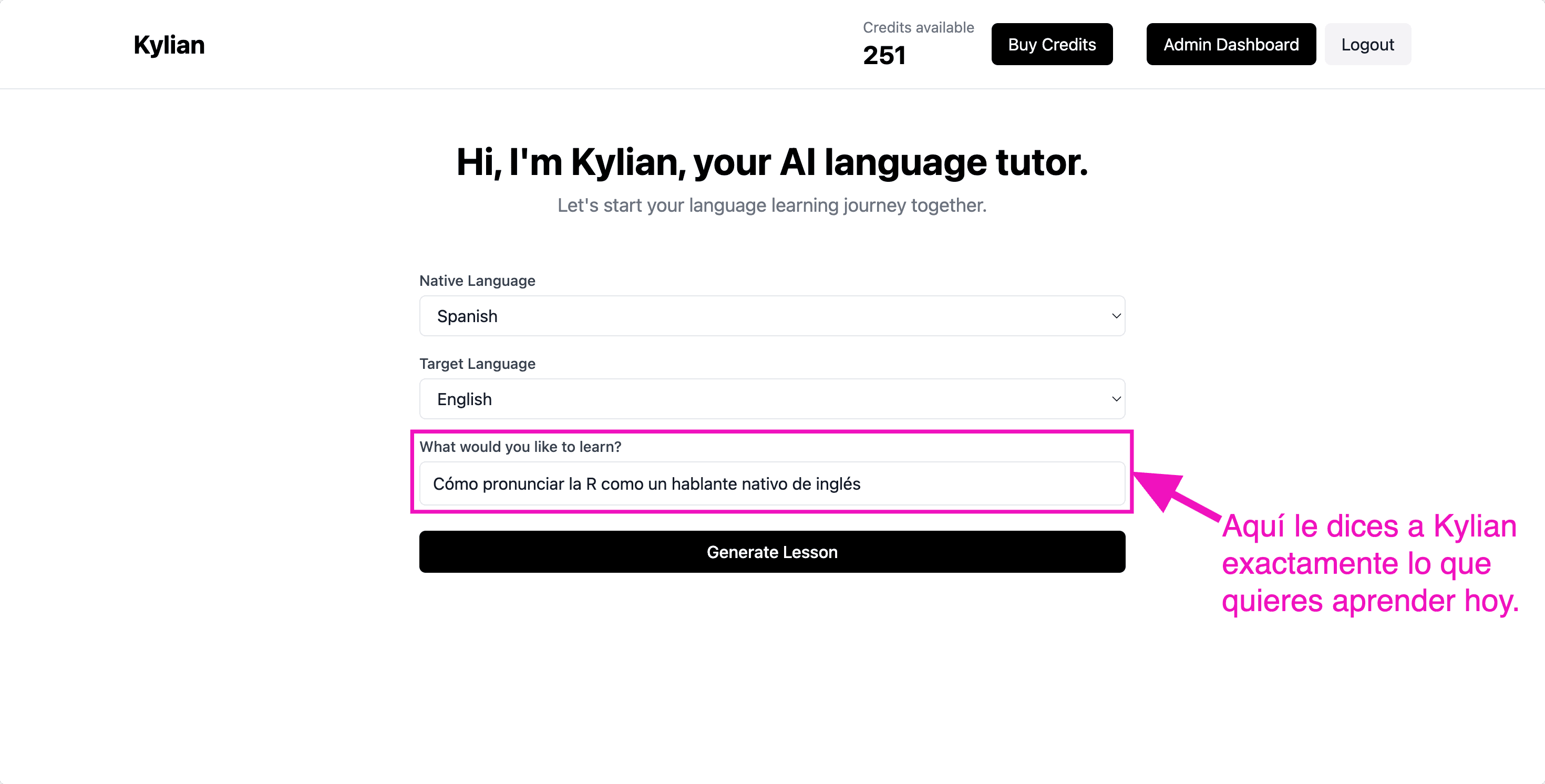

Scegli un argomento specifico che vuoi imparare

Frustrato con corsi di lingue che non affrontano mai esattamente ciò di cui hai bisogno? Kylian può insegnarti qualsiasi aspetto di una lingua, dalla pronuncia alla grammatica avanzata, concentrandosi sulle tue esigenze specifiche.

Nella tua richiesta, evita di essere vago (come "Come migliorare il mio accento") e sii molto specifico ("Come pronunciare la R come un madrelingua inglese", "Come coniugare il verbo 'être' al presente", ecc.).

Con Kylian, non dovrai mai più pagare per contenuti irrilevanti o provare l'imbarazzo di fare domande "troppo basilari" a un insegnante. Il tuo piano di apprendimento è completamente personalizzato.

Quando avrai deciso il tuo argomento, semplicemente premi il pulsante "Generate Lesson" e in pochi secondi avrai una lezione progettata esclusivamente per te.

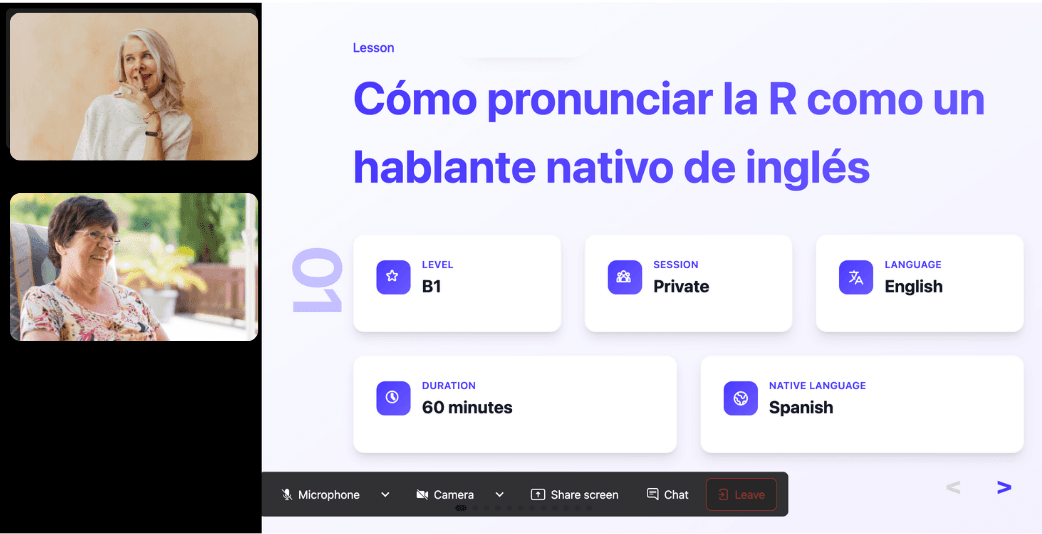

Entra nella sala per iniziare la tua lezione

La sessione è come una lezione di lingue individuale con un insegnante umano, ma senza il costo elevato né le limitazioni di orario.

Durante i 25 minuti di lezione, Kylian ti insegnerà esattamente ciò che hai bisogno di sapere sull'argomento che hai scelto, le sfumature che i libri di testo non spiegano mai, le differenze culturali chiave tra l'italiano e la lingua che vuoi imparare, regole grammaticali e molto altro.

Hai mai provato la frustrazione di non riuscire a seguire il ritmo di un insegnante madrelingua o sentirti in imbarazzo per aver chiesto di ripetere qualcosa? Con Kylian, questo problema scompare. Kylian alterna intelligentemente tra l'italiano e la lingua obiettivo in base al tuo livello, permettendoti di comprendere completamente ogni concetto al tuo ritmo.

Durante la lezione, Kylian fa giochi di ruolo, fornisce esempi pratici della vita reale e si adatta al tuo stile di apprendimento. Non hai capito qualcosa? Nessun problema - puoi fermare Kylian in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti, senza sentirti giudicato.

Fai tutte le domande che vuoi, ripeti sezioni se necessario, e personalizza la tua esperienza di apprendimento come non hai mai potuto fare con un insegnante tradizionale o un'applicazione generica.

Con accesso 24/7 e a una frazione del costo delle lezioni private, Kylian elimina tutte le barriere che ti hanno impedito di padroneggiare quella lingua che hai sempre voluto imparare.

Similar Content You Might Want To Read

12 espressioni inglesi su soldi e finanza

Nel mondo degli affari e della finanza internazionale, la lingua inglese regna sovrana. Per chi desidera comunicare efficacemente in contesti professionali o semplicemente comprendere meglio la cultura anglofona, conoscere le espressioni idiomatiche legate al denaro è fondamentale. Queste frasi colorite non solo arricchiscono il vocabolario, ma offrono anche uno spaccato della mentalità anglosassone riguardo alla ricchezza e alla gestione finanziaria. Le espressioni idiomatiche inglesi sul denaro riflettono secoli di evoluzione culturale ed economica. Molte di queste frasi hanno radici storiche profonde, mentre altre sono emerse nel contesto della moderna economia globalizzata. Secondo un recente studio dell'Università di Cambridge, l'utilizzo di espressioni idiomatiche nelle comunicazioni aziendali aumenta del 35% la memorabilità dei concetti espressi, evidenziando quanto sia vantaggioso padroneggiare queste formule linguistiche. In questo articolo, esploreremo 12 delle più comuni espressioni inglesi legate al denaro e alla finanza, analizzandone origini, significati e applicazioni nella conversazione quotidiana. Queste conoscenze ti permetteranno non solo di migliorare la tua comprensione dell'inglese commerciale, ma anche di comunicare con maggiore efficacia e naturalezza in contesti internazionali.

Come si dice Ti amo in spagnolo: 75 modi romantici e utili

L'amore è un linguaggio universale, ma esprimerlo nelle parole giuste può fare la differenza. Desideri sorprendere il tuo partner ispanofono o semplicemente imparare come esprimere i tuoi sentimenti in spagnolo? In questo articolo, scoprirai oltre 75 modi per dire "ti amo" in spagnolo, dalle espressioni più formali a quelle colloquiali, insieme alla corretta pronuncia e ai contesti d'uso più appropriati. ¡Empecemos!

![11 corsi e lezioni di giapponese online [Aggiornato 2025]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F147z5m2d%2Fproduction%2Fe29050b335b674e3d57995899fc0ef53687534bb-2240x1260.png%3Frect%3D175%2C0%2C1890%2C1260%26w%3D600%26h%3D400&w=3840&q=75)

11 corsi e lezioni di giapponese online [Aggiornato 2025]

Navigare nel vasto oceano di risorse per l'apprendimento del giapponese può risultare scoraggiante. La frustrazione di investire tempo ed energie in un percorso che non porta ai risultati sperati è un'esperienza comune che spinge molti ad abbandonare prima ancora di iniziare seriamente. Forse ti sei imbattuto in un insegnante locale le cui competenze non corrispondevano alle aspettative. O magari l'app che stai utilizzando non sta producendo i progressi desiderati. O ancora, i video tutorial su YouTube non riescono a mantenere viva la tua attenzione. La buona notizia? Esistono numerose opzioni di apprendimento online che possono trasformare radicalmente la tua esperienza con la lingua giapponese. L'apprendimento digitale offre spesso maggiore efficacia e flessibilità rispetto ai metodi tradizionali, permettendoti di imparare comodamente da casa tua senza necessità di viaggiare fino in Giappone.

25 modi di dire e proverbi spagnoli utili

Stai imparando lo spagnolo? Pianificando un viaggio in un paese di lingua spagnola? Lavorando con clienti o partner spagnoli? Qualunque sia il motivo, arricchire il tuo vocabolario con modi di dire e proverbi è sempre un'ottima idea. Ti spiegheremo 25 espressioni spagnole che renderanno il tuo discorso più vivace e autentico. In questo articolo, scoprirai i proverbi più popolari, le loro origini e come usarli correttamente nelle conversazioni quotidiane. ¡Vamos a aprender!

La famiglia in spagnolo: termini essenziali da conoscere

Stai imparando lo spagnolo e vuoi sapere come parlare della tua famiglia? O forse stai pianificando un viaggio in un paese ispanofono e vuoi essere in grado di descrivere i tuoi cari? La famiglia è un pilastro fondamentale nella cultura latina, quindi conoscere questi termini è essenziale. In questo articolo, troverai più di 80 modi per descrivere i membri della famiglia in spagnolo, dalla terminologia di base fino ai termini più specifici per relazioni estese. Imparerai anche le sfumature culturali e come usare questi termini in contesti diversi.

Come imparare lo spagnolo velocemente e con successo!

La maggior parte delle risorse online su come imparare e parlare spagnolo sono superficiali, parlando solo di ascoltare podcast, praticare con madrelingua o guardare film. Imparare una lingua straniera come lo spagnolo presenta sfide uniche ed errori comuni che molti studenti affrontano. Il team di Get Spanish Classes ha lavorato un mese su questo articolo, trovando i migliori video e risorse, e creando un programma di apprendimento strutturato per te.