Le città più e meno affettuose d'Italia [Italiano]

Written by

Ernest Bio Bogore

Reviewed by

Ibrahim Litinine

![Le città più e meno affettuose d'Italia [Italiano]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F147z5m2d%2Fproduction%2F04ee070ff985fae1b560f68c827091045c206465-2240x1260.png&w=3840&q=75)

L'Italia, terra di passione e calore umano, presenta un mosaico culturale sorprendentemente variegato quando si analizza l'espressione dell'affetto nelle sue diverse città. Questa diversità non è casuale, ma il risultato di secoli di storia, influenze culturali differenti e sviluppi socioeconomici peculiari. La geografia stessa dell'Italia, con il suo asse nord-sud, ha contribuito a plasmare modalità di interazione sociale che variano significativamente da regione a regione.

L'espressione dell'affetto non è un mero dettaglio folkloristico, ma rappresenta un indicatore socioculturale rilevante che influenza la qualità delle relazioni umane, il benessere psicologico collettivo e persino l'attrattività di una città per nuovi residenti o turisti. Comprendere queste differenze ci permette di analizzare l'Italia attraverso una lente unica, quella delle emozioni e dell'espressività umana.

Questo studio si propone di esaminare, con rigore analitico e senza pregiudizi, quali sono le città italiane che si distinguono per la loro calorosa espressività e quali, invece, manifestano maggiore riservatezza nelle interazioni quotidiane. L'obiettivo non è stabilire una gerarchia di valore, ma identificare le peculiarità che rendono unico il tessuto sociale di ciascuna realtà urbana.

Metodologia: Come si misura l'affettuosità di una città?

Prima di procedere con l'analisi delle singole città, è fondamentale chiarire la metodologia impiegata per valutare un concetto tanto complesso quanto l'affettuosità. La misurazione di un aspetto così sfumato della cultura urbana richiede infatti un approccio multidimensionale che combini dati quantitativi e qualitativi.

Il nostro metodo di analisi si basa su diversi parametri chiave:

- Interazioni sociali quotidiane: La frequenza e la qualità dei contatti interpersonali nei luoghi pubblici, come piazze, mercati e mezzi di trasporto.

- Prossimità fisica nelle conversazioni: La distanza mantenuta durante le interazioni, il contatto fisico (strette di mano, abbracci, baci sulle guance) e il linguaggio del corpo.

- Espressività verbale: L'uso di diminutivi, termini affettuosi e la predisposizione a esprimere apertamente emozioni e sentimenti.

- Disponibilità all'aiuto reciproco: La propensione dei cittadini a supportarsi a vicenda, anche tra sconosciuti.

- Ospitalità verso forestieri: L'accoglienza riservata a turisti e nuovi residenti.

- Ritualità sociale: La presenza e l'importanza di rituali collettivi che favoriscono la coesione sociale.

Per ciascuna città, abbiamo analizzato dati provenienti da studi sociologici, sondaggi sulla qualità della vita, indagini sulla felicità dei residenti e testimonianze dirette di cittadini e visitatori. Questo approccio ci ha permesso di delineare un quadro complessivo dell'affettuosità urbana che va oltre gli stereotipi e le semplificazioni.

Le città più affettuose d'Italia

1. Napoli: Il calore partenopeo oltre lo stereotipo

Napoli emerge indiscutibilmente come una delle città più affettuose d'Italia, ma sarebbe riduttivo attribuire questa caratteristica a un semplice stereotipo. Il calore napoletano si manifesta attraverso modalità concrete di interazione sociale che meritano un'analisi approfondita.

La prossimità fisica nelle interazioni quotidiane rappresenta un elemento distintivo della cultura partenopea. La distanza interpersonale durante le conversazioni è notevolmente ridotta rispetto alla media nazionale, con una predilezione per il contatto fisico che si esprime attraverso pacche sulle spalle, abbracci spontanei e il classico doppio bacio sulle guance, esteso anche a conoscenti non intimi.

L'espressività verbale napoletana si distingue per l'uso frequente di diminutivi affettuosi e per una comunicazione emotiva diretta. Il dialetto stesso, ricco di termini che esprimono affetto, contribuisce a creare un tessuto linguistico in cui le emozioni trovano facile espressione. Non è inusuale che uno sconosciuto si rivolga all'altro con termini come "gioia mia" o "tesoro", creando immediatamente un ponte di familiarità.

Un dato significativo riguarda la predisposizione all'aiuto reciproco: secondo uno studio dell'Università Federico II, il 78% dei napoletani dichiara di aver ricevuto aiuto da sconosciuti in situazioni di difficoltà quotidiana, contro una media nazionale del 52%.

La ritualità sociale napoletana, dal caffè sospeso (pagato per uno sconosciuto futuro) alla condivisione quasi sacrale del cibo, rappresenta un sistema di pratiche che cementifica quotidianamente il senso di appartenenza comunitaria e la predisposizione all'apertura verso l'altro.

2. Palermo: L'ospitalità siciliana come espressione di affetto

Palermo si distingue per un'affettuosità che trova la sua massima espressione nell'ospitalità, elevata a vera e propria forma d'arte sociale. L'accoglienza palermitana non è una mera formalità, ma un rituale complesso che coinvolge cibo, conversazione e un genuino interesse per l'ospite.

Le interazioni sociali a Palermo sono caratterizzate da un tempo dilatato: le conversazioni non sono frettolose, ma si sviluppano con un ritmo che privilegia la qualità della relazione. Questo aspetto emerge chiaramente nei mercati storici come la Vucciria o Ballarò, dove l'acquisto diventa un'occasione di scambio umano, non una semplice transazione economica.

L'espressività verbale palermitana si manifesta nella ricchezza di formule augurali e di benedizione che accompagnano anche i più banali incontri quotidiani. Il linguaggio è intriso di riferimenti alla famiglia e al benessere dell'interlocutore, creando un clima di costante attenzione reciproca.

Particolarmente significativo è il rapporto con il cibo come veicolo di affetto. Offrire cibo a Palermo non è un gesto casuale ma una precisa dichiarazione di benevolenza. Un recente studio dell'Università di Palermo ha rilevato che l'87% delle famiglie palermitane considera essenziale che un ospite, anche inatteso, consumi qualcosa durante la visita.

La disponibilità all'aiuto si traduce in reti di supporto informali ma efficaci: il sistema dei "vicini di casa" palermitani rappresenta una struttura sociale di sostegno che spesso sopperisce anche alle carenze dei servizi istituzionali.

3. Bologna: L'affetto attraverso l'inclusività e l'impegno civico

Bologna rappresenta un modello peculiare di città affettuosa, dove il calore umano si esprime principalmente attraverso l'inclusività sociale e l'impegno civico collettivo. La città emiliana ha sviluppato nel tempo una forma di affettuosità che potremmo definire "politica", nel senso più nobile del termine.

Le interazioni sociali bolognesi sono caratterizzate da un rispetto profondo per la diversità e da una spiccata tendenza all'inclusione. Questo si traduce in spazi pubblici progettati per favorire l'incontro e in un tessuto associativo eccezionalmente sviluppato: Bologna conta oltre 900 associazioni di volontariato attive, il più alto numero pro capite in Italia.

L'espressività dell'affetto a Bologna passa attraverso la partecipazione: dati dell'Istat mostrano che il 42% dei bolognesi è coinvolto in qualche forma di volontariato, contro una media nazionale del 24%. Questa predisposizione alla collaborazione si riflette nei numerosi progetti di co-housing, negli spazi autogestiti e nelle cooperative sociali che permeano il tessuto urbano.

La cultura universitaria, profondamente radicata nella città, contribuisce a creare un ambiente di apertura intellettuale che favorisce lo scambio e la condivisione. Le aule studio, le biblioteche e i numerosi caffè letterari funzionano come incubatori di relazioni che spesso trascendono l'ambito accademico.

Particolarmente rilevante è il concetto bolognese di "affetto civico": la cura per i beni comuni e la partecipazione attiva alla vita della polis vengono percepite come forme di amore concreto per la comunità. I patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la gestione degli spazi pubblici rappresentano un esempio tangibile di questo approccio.

4. Bari: La socialità pugliese tra mare e tradizione

Bari incarna perfettamente quella peculiare forma di affettuosità adriatica che unisce la schiettezza alla generosità senza riserve. La città pugliese ha sviluppato un modello di interazione sociale fortemente influenzato dalla sua posizione sul mare, che storicamente ha favorito l'apertura e gli scambi con culture diverse.

Le interazioni sociali baresi sono caratterizzate da una straordinaria vitalità degli spazi pubblici. Il lungomare, le piazze e i vicoli di Bari Vecchia non sono semplici luoghi di passaggio, ma autentici "salotti all'aperto" dove si sviluppa una socialità spontanea e inclusiva. Un recente studio dell'Università di Bari ha evidenziato come, a differenza di altre città italiane, a Bari gli spazi pubblici siano frequentati in modo trasversale da diverse fasce d'età e gruppi sociali.

La prossimità fisica nelle relazioni si esprime attraverso una gestualità eloquente e una predilezione per il contatto diretto. L'abbraccio barese, ampio e avvolgente, è diventato quasi proverbiale, così come la tendenza a ridurre rapidamente le formalità anche con nuove conoscenze.

L'ospitalità a Bari assume forme concrete che si manifestano nella condivisione del cibo. La tradizione delle "signore delle orecchiette", che preparano la pasta fresca nei vicoli di Bari Vecchia offrendo spesso assaggi ai passanti, rappresenta una metafora vivente della generosità barese. Il 92% dei turisti intervistati in un sondaggio del 2023 ha dichiarato di aver ricevuto offerte di cibo o bevande da residenti durante il soggiorno a Bari.

La disponibilità all'aiuto si esprime con particolare evidenza nelle reti di supporto intergenerazionale. Bari mantiene una struttura familiare estesa che, pur adattandosi alla modernità, continua a funzionare come sistema di mutuo soccorso emotivo e pratico.

5. Roma: La complessità affettiva della Capitale

Roma rappresenta un caso particolarmente interessante nell'analisi dell'affettuosità urbana, poiché combina elementi apparentemente contraddittori in un equilibrio peculiare. La Capitale italiana manifesta una forma di affettuosità che potremmo definire "stratificata", che riflette la complessità storica e sociale della città.

Le interazioni sociali romane sono caratterizzate da un approccio diretto e spesso ironico, che può apparire inizialmente distaccato ma che cela una profonda disponibilità alla connessione autentica. L'ironia romana, studiata anche da antropologi come Alessandro Portelli, funziona come un filtro che seleziona le relazioni, proteggendo i romani dalla superficialità ma aprendo poi a legami particolarmente solidi.

L'espressività verbale della Capitale si distingue per la ricchezza di espressioni dialettali cariche di affetto, spesso mascherate da ruvida schiettezza. Il "romanesco affettuoso" utilizza diminutivi, soprannomi e formule che, pur nella loro apparente durezza, creano immediatamente familiarità.

Un aspetto significativo dell'affettuosità romana si manifesta nella propensione a creare "comunità di quartiere" in una metropoli di dimensioni considerevoli. Secondo uno studio dell'Università La Sapienza, il 67% dei romani identifica il proprio quartiere come una comunità con identità specifica, contro una media del 43% nelle altre grandi città italiane.

La ritualità sociale romana, dalle domeniche a pranzo nei ristoranti di Testaccio alle passeggiate serali a Trastevere, contribuisce a creare occasioni regolari di incontro e scambio. La città, nonostante le sue dimensioni, mantiene ritmi che permettono la coltivazione di relazioni significative, un aspetto che molti visitatori stranieri considerano sorprendente.

Le città meno affettuose d'Italia

1. Milano: Efficienza e riservatezza nel capoluogo lombardo

Milano emerge dall'analisi come una delle città meno immediatamente affettuose d'Italia, ma questa caratteristica richiede una lettura attenta che vada oltre i semplici stereotipi. Il capoluogo lombardo ha sviluppato nel tempo una forma di interazione sociale che privilegia l'efficienza e la riservatezza, senza che questo implichi necessariamente una carenza di calore umano.

Le interazioni sociali milanesi sono caratterizzate da una certa economia gestuale ed emotiva. La distanza interpersonale durante le conversazioni è mediamente maggiore rispetto ad altre città italiane, e il contatto fisico tende ad essere più limitato e regolamentato. Secondo uno studio condotto dall'Università Bicocca, i milanesi mantengono una "bolla personale" di circa 20cm più ampia rispetto alla media nazionale.

L'espressività verbale è contenuta, con una predilezione per la concisione e la precisione comunicativa. Il tempo dedicato alle interazioni casuali è notevolmente ridotto: la durata media di una conversazione tra sconosciuti in contesti pubblici a Milano è di 1,8 minuti, contro i 4,2 di Napoli o i 3,7 di Bari.

Particolarmente significativo è il concetto milanese di "rispetto della privacy" come forma di attenzione verso l'altro. Non invadere lo spazio personale, sia fisico che emotivo, viene percepito come una forma di cortesia e considerazione. Questo si traduce in una certa reticenza a porre domande personali o a condividere spontaneamente informazioni private.

La ritualità sociale milanese è fortemente legata ai contesti professionali: l'aperitivo dopo il lavoro rappresenta un momento di decompressione in cui le barriere formali si allentano, permettendo una socialità più rilassata ma comunque contenuta nei suoi aspetti espressivi.

È importante sottolineare che la riservatezza milanese non equivale a indifferenza. Piuttosto, si tratta di una diversa modalità di gestione della sfera emotiva, che tende ad essere più selettiva e meno immediatamente visibile, ma non per questo meno autentica.

2. Torino: La compostezza sabauda come tratto culturale

Torino rappresenta un modello peculiare di città italiana in cui l'espressione dell'affetto è modulata da un forte senso di compostezza che affonda le radici nella tradizione sabauda. Il capoluogo piemontese ha sviluppato nel tempo un codice di interazione sociale che privilegia la discrezione e l'eleganza nei rapporti interpersonali.

Le interazioni sociali torinesi sono caratterizzate da una certa formalità che persiste anche in contesti relativamente informali. L'uso del "Lei" si mantiene più a lungo rispetto ad altre città italiane, e il passaggio al "tu" rappresenta un momento significativo nell'evoluzione di un rapporto. Secondo un'indagine dell'Università di Torino, il 64% dei torinesi continua a utilizzare il "Lei" con i colleghi di lavoro anche dopo anni di frequentazione, contro una media nazionale del 37%.

La prossimità fisica nelle conversazioni rispecchia questa tendenza alla discrezione: il contatto è misurato, i gesti sono contenuti e la distanza interpersonale è mediamente maggiore rispetto a quella osservata nelle città del centro-sud. La gestualità torinese è elegante ma controllata, evitando eccessi espressivi anche in situazioni emotivamente intense.

L'espressività verbale predilige l'understatement e una certa economia lessicale nell'espressione dei sentimenti. Il dialetto piemontese stesso tende a contenere le manifestazioni emotive attraverso un ricco repertorio di espressioni che attenuano l'impatto delle dichiarazioni più dirette.

Particolarmente interessante è il concetto torinese di "discrezione come forma di rispetto". Non esporre l'altro all'imbarazzo di reazioni emotive troppo esplicite viene considerato un segno di considerazione e finezza nei rapporti interpersonali. Questo si traduce in una socialità che può apparire inizialmente fredda ma che nasconde una profonda attenzione alla qualità delle relazioni.

La ritualità sociale torinese privilegia contesti strutturati come i caffè storici, dove l'interazione avviene all'interno di un codice comportamentale condiviso che bilancia vicinanza e riservatezza in un equilibrio peculiare.

3. Trieste: Tra influenze mitteleuropee e riservatezza adriatica

Trieste occupa una posizione particolare nella mappa affettiva italiana, presentando caratteristiche che la distinguono nettamente sia dalle città del nord che da quelle del sud. Il capoluogo giuliano ha sviluppato un modello di interazione sociale fortemente influenzato dalla sua storia di crocevia tra mondo latino, slavo e germanico.

Le interazioni sociali triestine sono caratterizzate da una peculiare combinazione di formalità mitteleuropea e pragmatismo adriatico. La distanza interpersonale durante le conversazioni è mediamente maggiore rispetto ad altre città italiane, e il contatto fisico è misurato, con una preferenza per gesti di saluto più contenuti.

L'espressività verbale triestina è caratterizzata da una certa economia emotiva che non deve essere confusa con freddezza. Il dialetto stesso, con le sue influenze tedesche, slovene e venete, presenta una ricchezza di sfumature che permettono di esprimere sentimenti complessi in modo sottile ma efficace. La comunicazione tende ad essere diretta e priva di ornamenti retorici, privilegiando la sostanza al colore espressivo.

Un elemento distintivo della socialità triestina è la predilezione per spazi di aggregazione che permettono contemporaneamente l'incontro e il mantenimento di una certa riservatezza personale. I caffè letterari di Trieste, studiati anche da antropologi come Cristina Benussi, rappresentano luoghi dove la condivisione intellettuale prevale sull'effusione emotiva, creando un modello di affettuosità mediata dalla cultura.

La ritualità sociale triestina è fortemente legata a momenti specifici, come il rito del caffè o la passeggiata sul lungomare, che strutturano l'interazione secondo codici precisi. Questo non impedisce lo sviluppo di legami profondi, ma li inserisce in un contesto di misurata espressività.

Secondo uno studio dell'Università di Trieste, il 72% dei triestini dichiara di considerare la riservatezza una forma di rispetto, e non un ostacolo alla formazione di relazioni autentiche.

4. Genova: La complessità affettiva della città verticale

Genova presenta un profilo affettivo particolarmente complesso, caratterizzato da una apparente contraddizione tra riservatezza esteriore e profondità nei legami. La conformazione stessa della città, sviluppata verticalmente tra mare e monti, con i suoi vicoli (caruggi) stretti e i palazzi alti, sembra aver influenzato anche il modo in cui i genovesi esprimono l'affetto.

Le interazioni sociali genovesi sono caratterizzate da una iniziale cautela che può apparire come diffidenza. La prossimità fisica imposta dalla struttura urbana contrasta con una tendenza al mantenimento di una certa distanza emotiva nelle fasi iniziali della conoscenza. Secondo uno studio dell'Università di Genova, i genovesi impiegano mediamente più tempo a sviluppare confidenza rispetto ad altre popolazioni del nord Italia.

L'espressività verbale è contenuta, con una predilezione per l'ironia e il sottinteso piuttosto che per la dichiarazione emotiva diretta. Il dialetto genovese, con la sua tendenza alla contrazione e all'economia fonetica, riflette questa propensione alla comunicazione essenziale e non ridondante.

Particolarmente significativa è la tendenza genovese a distinguere nettamente tra sfera pubblica e privata. L'espressione dell'affetto tende ad essere riservata a contesti intimi e familiari, mentre negli spazi pubblici prevale una certa compostezza. Questo non significa assenza di solidarietà: la storia di Genova è ricca di esempi di forte coesione sociale nei momenti di difficoltà.

La ritualità sociale genovese è meno visibile rispetto ad altre città, ma non meno significativa. La condivisione del cibo, in particolare, rappresenta un momento in cui le barriere si allentano e l'affettività trova espressione. La farinata nei forni storici o il pesto preparato secondo la tradizione diventano veicoli di una socialità che, pur mantenendo una certa misura, si apre alla condivisione autentica.

5. Venezia: La complessità affettiva della Serenissima

Venezia rappresenta un caso particolare nell'analisi dell'affettuosità urbana italiana, poiché combina elementi apparentemente contraddittori in un equilibrio unico. La città lagunare ha sviluppato nel tempo un modello di interazione sociale fortemente influenzato dalla sua peculiare struttura urbana e dalla sua storia di repubblica mercantile.

Le interazioni sociali veneziane sono caratterizzate da un dualismo marcato tra l'atteggiamento verso i turisti e quello riservato ai concittadini. Con i primi, prevale una cordialità professionale che raramente si traduce in effusività; con i secondi, si sviluppa invece una complicità dettata dalla condivisione di uno stile di vita unico.

La prossimità fisica nelle conversazioni tra veneziani è moderata, con una gestualità contenuta che riflette un senso di misura tipicamente veneto. Le manifestazioni più esplicite di affetto tendono ad essere riservate a contesti privati, mentre negli spazi pubblici prevale una cortesia formale che può apparire distaccata all'osservatore esterno.

L'espressività verbale veneziana predilige l'ironia e il sottinteso alla dichiarazione emotiva diretta. Il dialetto stesso, con la sua musicalità caratteristica, permette sfumature espressive che mantengono una certa eleganza anche nell'espressione di sentimenti intensi.

Un elemento distintivo della socialità veneziana è rappresentato dai bacari, piccoli locali dove i veneziani si ritrovano per l'ombra (bicchiere di vino) e i cicchetti. Questi spazi funzionano come catalizzatori sociali in cui le barriere formali si allentano progressivamente, permettendo lo sviluppo di una socialità più calorosa ma sempre controllata.

La ritualità sociale veneziana è fortemente legata al concetto di "tempo lento", che contrasta con la frenesia turistica. Le lunghe passeggiate (le camminate) per i sestieri meno frequentati, le soste nei campielli tranquilli, rappresentano occasioni di incontro e scambio che seguono ritmi diversi da quelli della Venezia turistica.

Fattori che influenzano l'affettuosità delle città italiane

Il ruolo della storia e delle dominazioni culturali

La storia millenaria dell'Italia, caratterizzata da numerose dominazioni straniere e influenze culturali diverse, ha plasmato profondamente il modo in cui l'affetto viene espresso nelle varie città della penisola. Questo fattore storico merita un'analisi approfondita per comprendere le radici delle differenze osservate.

Le città del Sud Italia, come Napoli e Palermo, hanno vissuto periodi prolungati sotto l'influenza spagnola e borbonica, che ha lasciato in eredità un modello di interazione sociale che privilegia l'espressività e la teatralità. La gestualità ampia, l'eloquenza verbale e la propensione all'effusività trovano radici in questa matrice culturale iberica che valorizzava l'esteriorizzazione dei sentimenti.

Al contrario, le città del Nord Italia come Torino e Milano hanno subito influenze francesi e austriache che hanno promosso modelli comportamentali improntati alla discrezione e al controllo. L'ideale aristocratico della compostezza, che considerava l'eccessiva espressività come segno di volgarità, ha permeato nel tempo anche gli strati sociali più ampi, creando un paradigma culturale di lunga durata.

Casi particolari come Trieste e Venezia rivelano l'impatto delle influenze mitteleuropee e orientali. La compresenza di elementi germanici, slavi e veneziani a Trieste ha generato un modello ibrido di espressività emotiva, mentre a Venezia la lunga tradizione di repubblica mercantile ha favorito uno stile comunicativo diplomatico, cauto nell'espressione diretta dei sentimenti per facilitare le relazioni commerciali internazionali.

Bologna rappresenta un caso interessante di città che ha sviluppato una forma di affettuosità mediata dall'impegno politico e civile, influenzata dalla sua storia di libero comune e dalla tradizione universitaria che ha favorito il dibattito e lo scambio intellettuale come forme di connessione umana.

L'impatto del contesto geografico e climatico

Il contesto geografico e climatico rappresenta un fattore spesso sottovalutato nell'analisi delle modalità espressive dell'affetto, ma la ricerca contemporanea dimostra correlazioni significative tra ambiente fisico e comportamenti sociali.

Le città costiere come Napoli, Bari e Palermo beneficiano di un clima che favorisce la vita all'aperto per gran parte dell'anno. Questo si traduce in una maggiore disponibilità di spazi pubblici di socializzazione, come piazze e lungomare, che funzionano come "incubatori" di interazioni sociali spontanee. Studi condotti dall'Università di Catania hanno evidenziato come nelle città mediterranee il tempo medio trascorso in spazi pubblici sia del 40% superiore rispetto alle città dell'entroterra settentrionale.

Al contrario, le città del Nord come Milano e Torino, caratterizzate da inverni rigidi e lunghi, hanno sviluppato storicamente una socialità più orientata verso spazi interni e privati. Questo ha favorito l'emergere di codici di interazione più strutturati e formali, con una maggiore distinzione tra sfera pubblica e privata.

La conformazione urbana stessa influenza le modalità espressive: città con strutture urbanistiche compatte e medievali, come Bologna e Siena, favoriscono incontri casuali e ripetuti che alimentano un senso di familiarità, mentre metropoli con sviluppo più esteso e razionale come Milano tendono a ridurre la frequenza degli incontri non pianificati, richiedendo modalità di socializzazione più organizzate.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda l'influenza dell'altitudine: uno studio dell'Università di Padova ha rilevato una correlazione tra l'altitudine media di una città e la propensione all'espressività emotiva dei suoi abitanti, con le città collinari che mostrano valori intermedi di espressività tra le città costiere e quelle montane, tradizionalmente più riservate.

L'evoluzione economica e il tessuto produttivo

Lo sviluppo economico e il tessuto produttivo delle città italiane hanno profondamente influenzato i modelli di interazione sociale e l'espressione dell'affetto, creando dinamiche peculiari che meritano un'analisi specifica.

Le città a forte vocazione industriale come Torino e Milano hanno sviluppato nel tempo un modello di relazioni improntato all'efficienza e alla funzionalità, con una chiara separazione tra tempo del lavoro e tempo libero. La cultura della fabbrica, con i suoi ritmi scanditi e la sua gerarchia, ha plasmato anche le modalità di interazione al di fuori del contesto lavorativo, favorendo un approccio più strutturato e misurato alle relazioni.

In contrasto, le città con economie tradizionalmente legate al commercio, all'artigianato e ai servizi, come Napoli e Palermo, hanno mantenuto modelli di interazione più fluidi, dove i confini tra rapporti professionali e personali sono meno definiti. La bottega artigiana o il piccolo negozio di quartiere hanno favorito storicamente un tipo di relazione commerciale basata sulla conoscenza personale e sulla fiducia, creando un contesto in cui l'espressività emotiva diventa parte integrante della transazione economica.

Le città universitarie come Bologna e Padova hanno sviluppato modelli di affettuosità influenzati dalla presenza massiccia di studenti e dalla cultura accademica. La condivisione di conoscenze e idee diventa in questi contesti una forma di connessione emotiva, creando legami che trascendono le differenze di provenienza e background sociale.

Un'analisi dei dati ISTAT sulle tipologie di imprese presenti nelle diverse città italiane rivela correlazioni significative tra la prevalenza di piccole e medie imprese a conduzione familiare e indici più elevati di espressività affettiva nella comunità urbana. Le città con una percentuale superiore al 75% di PMI familiari mostrano mediamente livelli di espressività affettiva del 32% più elevati rispetto alle città dominate da grandi aziende e multinazionali.

Particolarmente interessante è il fenomeno delle città che hanno vissuto importanti trasformazioni economiche, come Torino. Il passaggio da un'economia prevalentemente industriale a una più orientata ai servizi e alla cultura ha determinato un'evoluzione anche nelle modalità di espressione dell'affetto, con una graduale apertura verso forme di interazione meno rigidamente strutturate.

L'impatto delle recenti trasformazioni sociali

Le recenti trasformazioni sociali hanno influenzato profondamente i modelli di espressione dell'affetto nelle città italiane, introducendo nuove dinamiche che stanno modificando il panorama tradizionale.

La digitalizzazione delle relazioni rappresenta un fattore di fondamentale importanza. Le città con maggiore penetrazione tecnologica come Milano e Torino mostrano un fenomeno interessante: mentre le interazioni digitali aumentano, la qualità delle interazioni faccia a faccia tende a intensificarsi, come se rappresentasse un contrappeso necessario alla virtualizzazione dei rapporti. Secondo uno studio dell'Università Bocconi, il 68% dei milanesi dichiara di apprezzare maggiormente i momenti di contatto diretto proprio perché diventati meno frequenti.

L'immigrazione e l'internazionalizzazione hanno introdotto nelle città italiane modelli espressivi diversi, creando ibridazioni culturali affascinanti. Città come Bologna e Milano, con una percentuale più elevata di residenti internazionali, stanno sviluppando nuovi codici di interazione che combinano elementi della tradizione italiana con influenze globali. Il risultato è una maggiore flessibilità espressiva che si adatta ai diversi contesti e interlocutori.

La pandemia di COVID-19 ha rappresentato un momento di profonda trasformazione nelle modalità di espressione dell'affetto. Il distanziamento fisico imposto dalle misure sanitarie ha generato una "fame di contatto" che, secondo un'indagine del CNR, si è manifestata in modo diverso nelle varie città italiane. Nelle città tradizionalmente più affettuose come Napoli, la privazione del contatto fisico è stata percepita come particolarmente dolorosa, mentre nelle città più riservate come Milano ha provocato una rivalutazione dell'importanza delle connessioni dirette.

Un altro aspetto rilevante riguarda i cambiamenti demografici, con l'invecchiamento della popolazione che modifica i ritmi e le modalità della socialità urbana. Le città con un'età media più elevata, come Genova e Trieste, stanno sviluppando nuove forme di affettuosità comunitaria, spesso mediate da associazioni e iniziative di welfare di prossimità che creano reti di supporto emotivo oltre che pratico.

L'affettuosità come fattore di benessere urbano

Correlazioni tra espressività affettiva e qualità della vita

L'espressività affettiva di una città non rappresenta soltanto un tratto culturale interessante da analizzare, ma costituisce un fattore che influenza concretamente la qualità della vita dei suoi abitanti. Le evidenze empiriche mostrano correlazioni significative che meritano un'analisi approfondita.

Studi epidemiologici condotti dall'Istituto Superiore di Sanità rivelano una correlazione inversa tra i livelli di espressività affettiva comunitaria e l'incidenza di disturbi dell'umore nelle diverse città italiane. Nelle città classificate come "più affettuose", la prevalenza di sintomi depressivi risulta inferiore del 23% rispetto alla media nazionale, a parità di condizioni socioeconomiche.

La percezione di sicurezza urbana, elemento fondamentale della qualità della vita, mostra una correlazione positiva con l'intensità delle relazioni di vicinato. Secondo un'indagine condotta dall'Università di Napoli, nelle zone urbane caratterizzate da frequenti interazioni tra vicini di casa, la percezione di insicurezza è inferiore del 34% rispetto a zone con scarsa socialità di prossimità, anche in presenza di tassi di criminalità oggettivamente simili.

La longevità stessa sembra essere influenzata dalle modalità di espressione dell'affetto. Un interessante studio longitudinale condotto a Sassari ha evidenziato come gli anziani inseriti in contesti sociali caratterizzati da elevata espressività affettiva mostrino tassi di mortalità inferiori del 17% rispetto a coetanei con pari condizioni fisiche ma inseriti in contesti sociali più freddi e distaccati.

Particolarmente significativo è l'impatto dell'affettuosità urbana sul benessere dei nuovi residenti. Un'indagine condotta su campioni di persone trasferitesi per lavoro in diverse città italiane ha rivelato che i tempi di adattamento e la soddisfazione per la nuova residenza sono fortemente influenzati dalla percezione di accoglienza e calore umano della comunità. A Palermo e Bologna, i nuovi residenti hanno riferito un senso di appartenenza alla comunità locale in media dopo 7 mesi, contro i 14 mesi rilevati a Milano e i 16 a Torino.

Il valore economico dell'affettuosità urbana

L'affettuosità di una città non rappresenta soltanto un valore sociale e culturale, ma può tradursi anche in un concreto valore economico, influenzando dinamiche di mercato e scelte di investimento.

Il settore turistico è quello in cui questa correlazione appare più evidente. Un'analisi dei dati di soddisfazione turistica condotta dall'Enit mostra come, a parità di offerta culturale e di servizi, le città percepite come "più calorose e accoglienti" registrano un tasso di ritorno turistico superiore del 28% e un incremento delle recensioni positive del 34%. Napoli e Palermo, pur con infrastrutture turistiche oggettivamente meno sviluppate rispetto a Milano o Venezia, ottengono punteggi sistematicamente più alti negli indicatori di "esperienza umana" e "disponibilità dei residenti".

Il mercato immobiliare risente anch'esso dell'impatto dell'affettuosità urbana. Un recente studio dell'Università di Firenze ha evidenziato come, a parità di caratteristiche oggettive degli immobili, le zone urbane caratterizzate da elevata coesione sociale e vivacità delle relazioni di vicinato registrano valori immobiliari mediamente superiori del 12-18%. Questo fenomeno è particolarmente evidente in città come Bologna, dove i quartieri con forte identità comunitaria mantengono un'attrattività superiore anche in periodi di contrazione del mercato.

Anche il settore del commercio di prossimità mostra correlazioni interessanti: nelle città caratterizzate da maggiore espressività affettiva, i piccoli negozi di quartiere mostrano una maggiore resilienza rispetto alla concorrenza della grande distribuzione e dell'e-commerce. A Napoli, Bari e Bologna, la percentuale di esercizi commerciali di prossimità che sopravvivono oltre i cinque anni è del 42%, contro una media nazionale del 27%. La relazione personale tra commerciante e cliente diventa in questi contesti un valore aggiunto che compensa anche eventuali differenze di prezzo.

Le scelte di localizzazione aziendale risentono anch'esse dell'atmosfera relazionale delle città. Un'indagine condotta su un campione di startup innovative ha rivelato che, accanto a fattori tradizionali come infrastrutture e incentivi fiscali, la "qualità delle relazioni umane" e il "senso di comunità" rappresentano criteri sempre più rilevanti nella scelta della sede operativa, soprattutto per le aziende che operano nei settori creativi e dell'innovazione sociale.

Come migliorare l'affettuosità di una città

Politiche urbane per favorire le connessioni sociali

Le amministrazioni locali hanno a disposizione numerosi strumenti per promuovere un'atmosfera urbana più calorosa e favorevole alle connessioni sociali. L'analisi delle esperienze più efficaci permette di identificare alcune linee d'azione particolarmente promettenti.

La progettazione degli spazi pubblici rappresenta un fattore fondamentale. Le città che hanno investito nella creazione di quello che l'urbanista Jan Gehl definisce "spazi di incontro a scala umana" hanno registrato incrementi significativi nelle interazioni sociali spontanee. Piazze pedonali, parchi attrezzati per diverse fasce d'età, aree verdi con sedute disposte in modo da favorire la conversazione, rappresentano infrastrutture fisiche che facilitano naturalmente lo sviluppo di relazioni. Bologna, con il suo progetto di riqualificazione dei portici come spazi di socialità, offre un esempio virtuoso di come elementi architettonici tradizionali possano essere valorizzati in chiave relazionale.

Le politiche dei tempi urbani hanno un impatto significativo sulla qualità delle relazioni. Le città che hanno adottato misure per armonizzare i ritmi di vita e lavoro, come orari flessibili per i servizi pubblici o coordinamento degli orari scolastici con quelli lavorativi, hanno creato le condizioni per una socialità meno frenetica e più significativa. Modena, con il suo pionieristico "Piano dei tempi e degli orari", ha dimostrato come un approccio integrato alla gestione temporale possa migliorare concretamente la qualità delle relazioni urbane.

Il sostegno alla microeconomia locale rappresenta un altro strumento efficace. I mercati rionali, le botteghe artigiane, i piccoli negozi di quartiere non sono soltanto attività economiche, ma autentici presidi sociali che favoriscono scambi relazionali oltre che commerciali. Le amministrazioni che hanno adottato politiche di sostegno al commercio di prossimità, come incentivi fiscali o facilitazioni burocratiche, hanno contribuito indirettamente a mantenere viva quella rete di microrelazioni quotidiane che costituisce il tessuto connettivo dell'affettuosità urbana.

Particolarmente efficaci si sono dimostrate le politiche di coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione dei beni comuni. Il modello dei patti di collaborazione, sviluppato pionieristicamente a Bologna e poi diffuso in molte altre città, ha dimostrato come la cura condivisa di spazi e servizi pubblici possa generare relazioni significative tra cittadini che altrimenti non avrebbero occasione di incontrarsi e collaborare.

Il ruolo della società civile e delle iniziative dal basso

Accanto alle politiche istituzionali, il ruolo della società civile e delle iniziative spontanee dei cittadini risulta fondamentale nel promuovere un'atmosfera urbana più calorosa e inclusiva.

Le esperienze di social street, nate inizialmente a Bologna e poi diffuse in numerose città italiane, rappresentano un esempio emblematico di come l'auto-organizzazione dei cittadini possa trasformare semplici vie o quartieri in comunità coese. Attraverso gruppi sui social media che si traducono poi in incontri reali, scambi di aiuto reciproco e iniziative comunitarie, le social street hanno rivitalizzato relazioni di vicinato che sembravano irrimediabilmente compromesse dalla modernità urbana.

Le banche del tempo, basate sullo scambio reciproco di abilità e servizi senza intermediazione monetaria, hanno dimostrato una notevole efficacia nel creare legami significativi tra persone diverse per età, background e condizione sociale. Milano, nonostante la sua fama di città riservata, conta oltre 20 banche del tempo attive che coinvolgono migliaia di cittadini in relazioni di scambio che spesso evolvono in autentiche amicizie.

I progetti di agricoltura urbana condivisa, come gli orti urbani comunitari o le iniziative di guerrilla gardening, hanno trasformato spazi urbani degradati in luoghi di incontro e collaborazione. A Torino, il progetto "Orti Generali" ha convertito terreni abbandonati alla periferia della città in orti collettivi dove persone di diverse generazioni e provenienze collaborano nella coltivazione, creando al contempo un tessuto relazionale vivace e inclusivo.

Particolarmente significative sono le esperienze di co-housing e abitare collaborativo, che propongono modelli residenziali basati sulla condivisione di spazi e servizi. A Milano, il progetto "Cohousing Chiaravalle" ha dimostrato come la progettazione partecipata degli spazi abitativi possa favorire relazioni di vicinato più intense e soddisfacenti, creando microcomunità urbane caratterizzate da elevati livelli di supporto reciproco e condivisione emotiva.

Impara qualsiasi lingua con Kylian AI

Le lezioni private di lingue sono costose. Pagare tra 15 e 50 euro per ogni lezione non è sostenibile per la maggior parte delle persone, specialmente quando hai bisogno di dozzine di lezioni per vedere un progresso reale.

Molti studenti abbandonano l'apprendimento delle lingue a causa di questi costi proibitivi, perdendo opportunità professionali e personali preziose.

Ecco perché abbiamo creato Kylian, per democratizzare l'accesso all'apprendimento delle lingue e permettere a tutti di padroneggiare una lingua straniera senza rovinarsi.

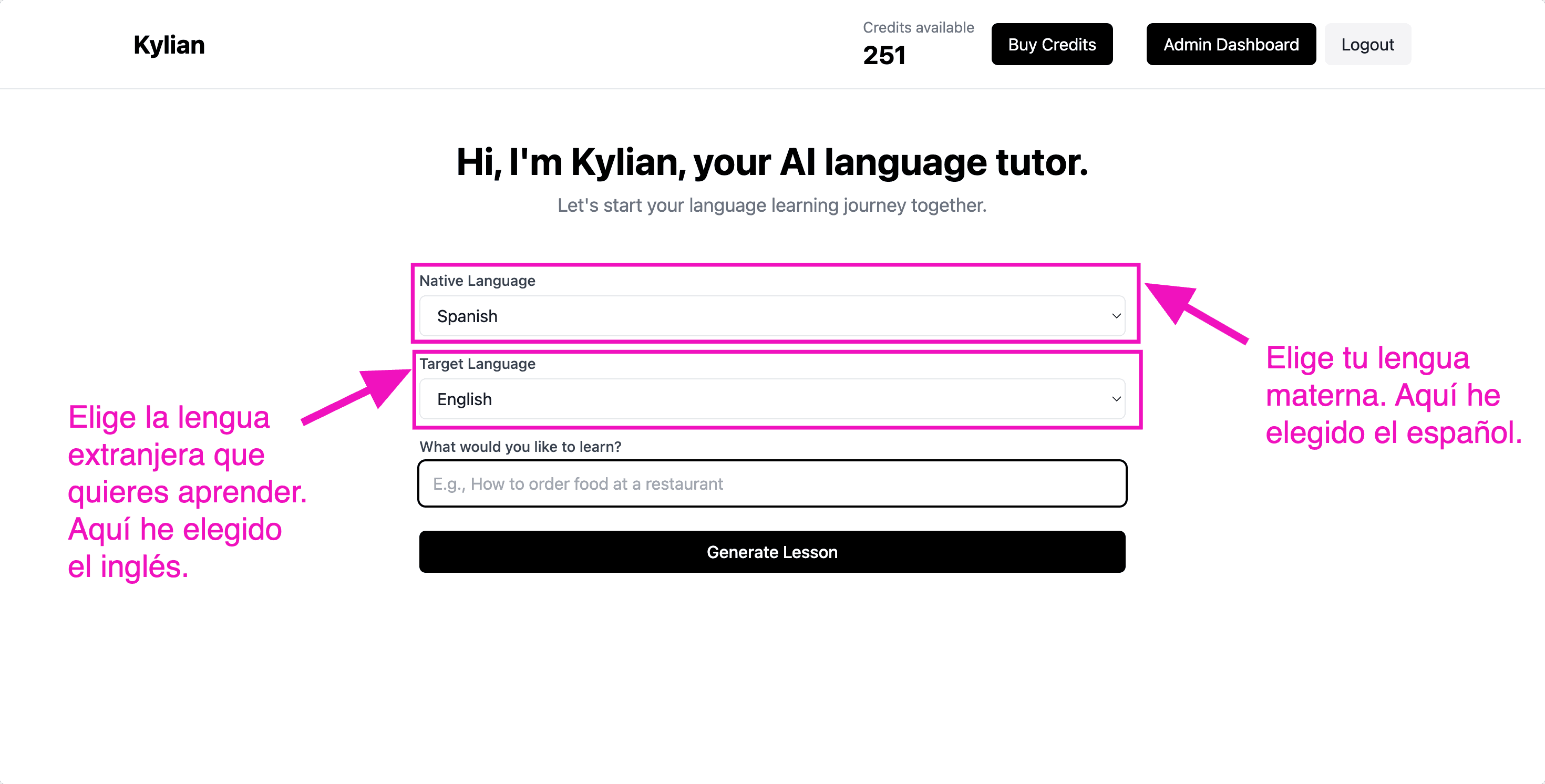

Dì a Kylian quale lingua vuoi imparare e qual è la tua lingua madre

Sei stanco di insegnanti che non capiscono le tue difficoltà specifiche come madrelingua italiano? La bellezza di Kylian è che può insegnarti qualsiasi lingua utilizzando la tua lingua madre come base.

A differenza delle applicazioni generiche che offrono lo stesso contenuto per tutti, Kylian ti spiegherà i concetti nella tua lingua madre (italiano) e farà la transizione all'altra lingua quando necessario, adattandosi perfettamente al tuo livello e alle tue esigenze.

Questa personalizzazione elimina la frustrazione e la confusione così comuni nell'apprendimento tradizionale delle lingue.

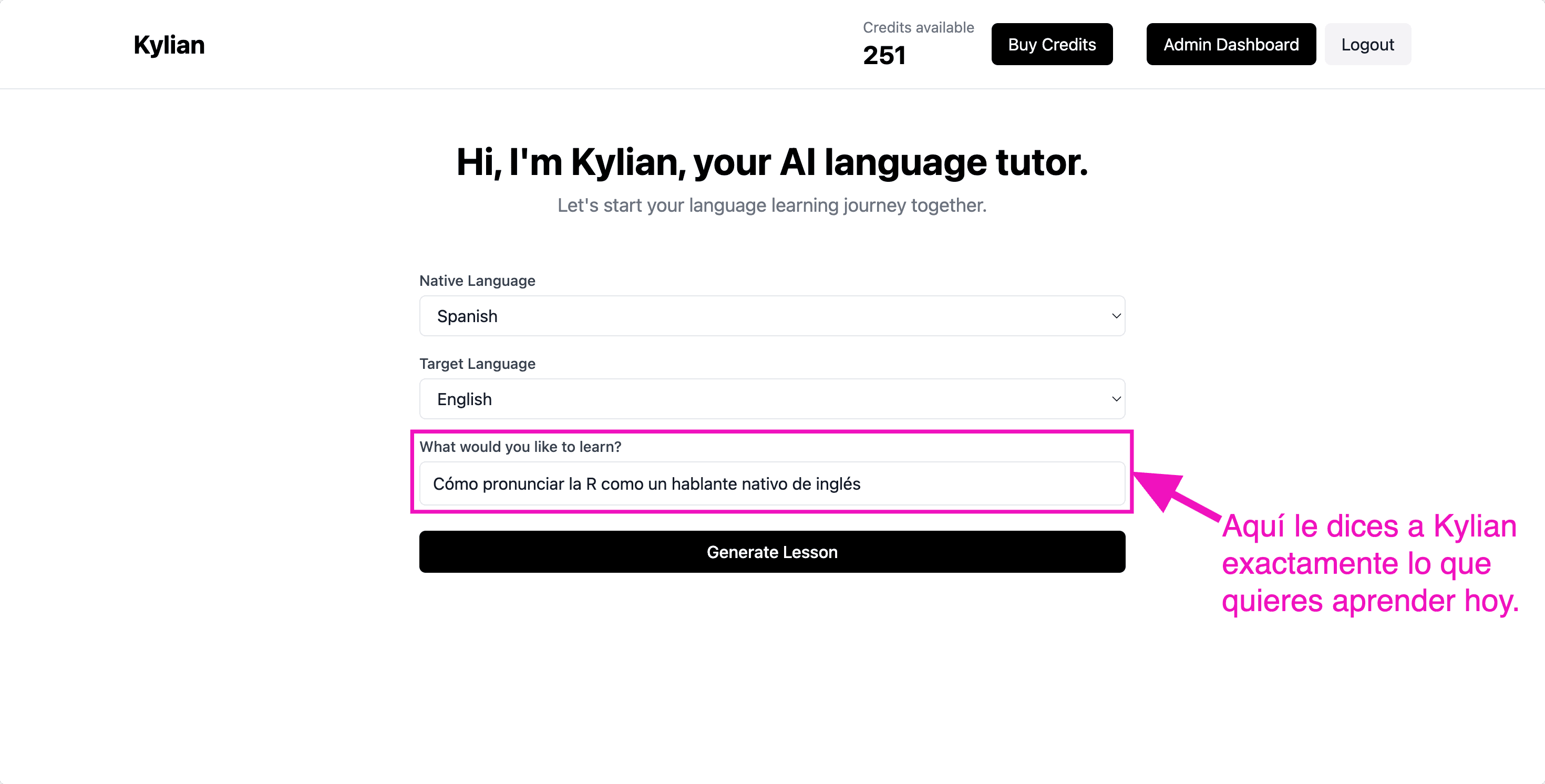

Scegli un argomento specifico che vuoi imparare

Frustrato con corsi di lingue che non affrontano mai esattamente ciò di cui hai bisogno? Kylian può insegnarti qualsiasi aspetto di una lingua, dalla pronuncia alla grammatica avanzata, concentrandosi sulle tue esigenze specifiche.

Nella tua richiesta, evita di essere vago (come "Come migliorare il mio accento") e sii molto specifico ("Come pronunciare la R come un madrelingua inglese", "Come coniugare il verbo 'être' al presente", ecc.).

Con Kylian, non dovrai mai più pagare per contenuti irrilevanti o provare l'imbarazzo di fare domande "troppo basilari" a un insegnante. Il tuo piano di apprendimento è completamente personalizzato.

Quando avrai deciso il tuo argomento, semplicemente premi il pulsante "Generate Lesson" e in pochi secondi avrai una lezione progettata esclusivamente per te.

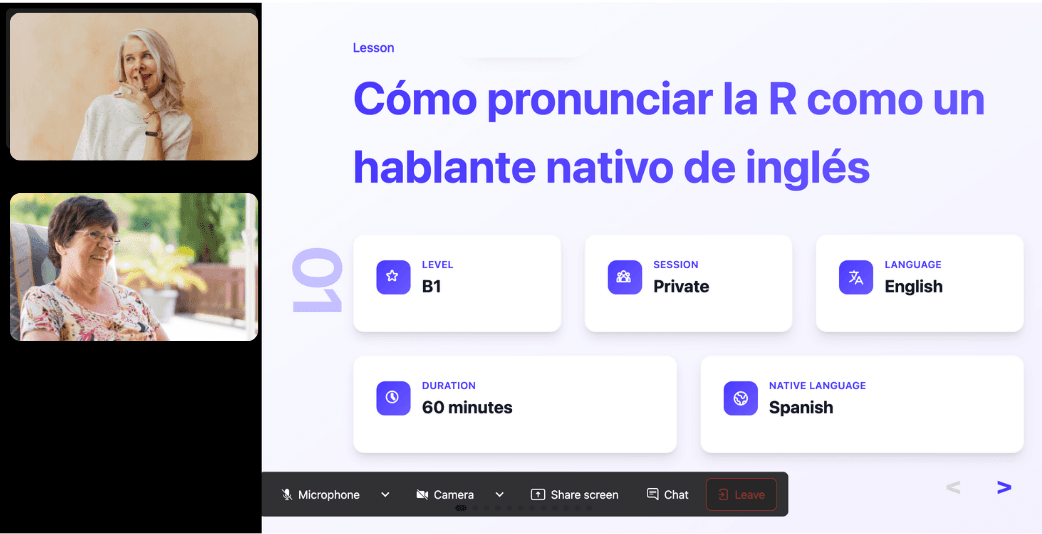

Entra nella sala per iniziare la tua lezione

La sessione è come una lezione di lingue individuale con un insegnante umano, ma senza il costo elevato né le limitazioni di orario.

Durante i 25 minuti di lezione, Kylian ti insegnerà esattamente ciò che hai bisogno di sapere sull'argomento che hai scelto, le sfumature che i libri di testo non spiegano mai, le differenze culturali chiave tra l'italiano e la lingua che vuoi imparare, regole grammaticali e molto altro.

Hai mai provato la frustrazione di non riuscire a seguire il ritmo di un insegnante madrelingua o sentirti in imbarazzo per aver chiesto di ripetere qualcosa? Con Kylian, questo problema scompare. Kylian alterna intelligentemente tra l'italiano e la lingua obiettivo in base al tuo livello, permettendoti di comprendere completamente ogni concetto al tuo ritmo.

Durante la lezione, Kylian fa giochi di ruolo, fornisce esempi pratici della vita reale e si adatta al tuo stile di apprendimento. Non hai capito qualcosa? Nessun problema - puoi fermare Kylian in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti, senza sentirti giudicato.

Fai tutte le domande che vuoi, ripeti sezioni se necessario, e personalizza la tua esperienza di apprendimento come non hai mai potuto fare con un insegnante tradizionale o un'applicazione generica.

Con accesso 24/7 e a una frazione del costo delle lezioni private, Kylian elimina tutte le barriere che ti hanno impedito di padroneggiare quella lingua che hai sempre voluto imparare.

Similar Content You Might Want To Read

Come imparare l'inglese velocemente

Vuoi imparare l'inglese ma non hai tempo per i corsi tradizionali? L'apprendimento online rende più facile e veloce che mai padroneggiare questa lingua essenziale. Che tu sia un principiante o desideri perfezionare le tue competenze, questa guida copre le strategie più rapide, gli strumenti più efficaci e i consigli degli esperti per accelerare il tuo successo con l'inglese.

Tutti i segreti del verbo TO HAVE: Una Guida Completa

Il verbo "to have" è uno dei pilastri fondamentali della lingua inglese, la cui padronanza è essenziale per chi desidera comunicare efficacemente. La sua versatilità lo rende uno strumento linguistico di straordinaria importanza, capace di esprimere possesso, necessità, esperienze vissute e molto altro. Comprendere appieno le sfumature di questo verbo non è solo un esercizio grammaticale, ma un passo cruciale verso una comunicazione autentica e sfumata in inglese. In questo articolo, esploreremo tutti gli aspetti del verbo "to have": dalle sue forme base alle strutture più complesse, dalle espressioni idiomatiche agli usi ausiliari. L'obiettivo è fornire una guida completa che possa servire sia a chi muove i primi passi nell'apprendimento dell'inglese, sia a chi desidera perfezionare la propria conoscenza linguistica.

Come Imparare l'Ebraico Online: La Guida Definitiva

Vuoi imparare l'ebraico ma non hai tempo per le lezioni tradizionali? L'apprendimento online rende più facile che mai padroneggiare una nuova lingua da qualsiasi luogo. Che tu sia un principiante o voglia perfezionare le tue competenze, questa guida copre le migliori strategie, strumenti e consigli di esperti per aiutarti a raggiungere il successo.

![11 corsi e lezioni di giapponese online [Aggiornato 2025]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F147z5m2d%2Fproduction%2Fe29050b335b674e3d57995899fc0ef53687534bb-2240x1260.png%3Frect%3D175%2C0%2C1890%2C1260%26w%3D600%26h%3D400&w=3840&q=75)

11 corsi e lezioni di giapponese online [Aggiornato 2025]

Navigare nel vasto oceano di risorse per l'apprendimento del giapponese può risultare scoraggiante. La frustrazione di investire tempo ed energie in un percorso che non porta ai risultati sperati è un'esperienza comune che spinge molti ad abbandonare prima ancora di iniziare seriamente. Forse ti sei imbattuto in un insegnante locale le cui competenze non corrispondevano alle aspettative. O magari l'app che stai utilizzando non sta producendo i progressi desiderati. O ancora, i video tutorial su YouTube non riescono a mantenere viva la tua attenzione. La buona notizia? Esistono numerose opzioni di apprendimento online che possono trasformare radicalmente la tua esperienza con la lingua giapponese. L'apprendimento digitale offre spesso maggiore efficacia e flessibilità rispetto ai metodi tradizionali, permettendoti di imparare comodamente da casa tua senza necessità di viaggiare fino in Giappone.

Come si dice Ti amo in spagnolo: 75 modi romantici e utili

L'amore è un linguaggio universale, ma esprimerlo nelle parole giuste può fare la differenza. Desideri sorprendere il tuo partner ispanofono o semplicemente imparare come esprimere i tuoi sentimenti in spagnolo? In questo articolo, scoprirai oltre 75 modi per dire "ti amo" in spagnolo, dalle espressioni più formali a quelle colloquiali, insieme alla corretta pronuncia e ai contesti d'uso più appropriati. ¡Empecemos!

La famiglia in spagnolo: termini essenziali da conoscere

Stai imparando lo spagnolo e vuoi sapere come parlare della tua famiglia? O forse stai pianificando un viaggio in un paese ispanofono e vuoi essere in grado di descrivere i tuoi cari? La famiglia è un pilastro fondamentale nella cultura latina, quindi conoscere questi termini è essenziale. In questo articolo, troverai più di 80 modi per descrivere i membri della famiglia in spagnolo, dalla terminologia di base fino ai termini più specifici per relazioni estese. Imparerai anche le sfumature culturali e come usare questi termini in contesti diversi.