Gli italiani che si lamentano di più: Analisi del fenomeno

Written by

Ernest Bio Bogore

Reviewed by

Ibrahim Litinine

Il lamento sembra essere una caratteristica profondamente radicata nella cultura italiana. Dalle conversazioni nei bar alle discussioni familiari, dalla politica ai social media, gli italiani mostrano una particolare propensione a esprimere insoddisfazione verso numerosi aspetti della vita quotidiana. Questo fenomeno culturale, spesso considerato parte integrante dell'identità nazionale, merita un'analisi approfondita che vada oltre il semplice stereotipo.

Ma perché gli italiani si lamentano così tanto? È una questione di indole nazionale o esistono fattori socio-economici e storici che alimentano questa tendenza? E soprattutto, quali sono le categorie di italiani che manifestano maggiormente questa propensione? Questo articolo si propone di esplorare il fenomeno della lamentela in Italia, analizzando dati, tendenze e contesti specifici in cui questa caratteristica emerge con maggiore evidenza.

La comprensione di questo comportamento collettivo non è soltanto un esercizio sociologico, ma rappresenta anche uno strumento utile per decodificare alcuni meccanismi della società italiana contemporanea, le sue criticità e potenzialmente anche le sue risorse nascoste.

Il contesto storico-culturale della lamentela italiana

La tendenza alla lamentela degli italiani può essere compresa solo inserendola nel suo contesto storico-culturale. L'Italia ha vissuto secoli di dominazioni straniere, frammentazione politica e grandi disparità socio-economiche tra le diverse regioni. Questi fattori hanno contribuito a plasmare una mentalità collettiva caratterizzata da un certo scetticismo verso le istituzioni e una propensione a verbalizzare il malcontento.

Il periodo del dopoguerra ha visto l'Italia attraversare rapidi cambiamenti sociali ed economici, con il passaggio da una società prevalentemente agricola a una industrializzata in pochi decenni. Questa trasformazione accelerata ha generato tensioni e contraddizioni che hanno alimentato un senso di precarietà e insoddisfazione. Il miracolo economico degli anni '50 e '60, pur migliorando le condizioni materiali di vita, ha anche accentuato le disuguaglianze e creato aspettative sempre crescenti.

Negli ultimi decenni, la crisi economica, l'instabilità politica e le sfide della globalizzazione hanno ulteriormente esacerbato questa tendenza. In un contesto di incertezza, la lamentela diventa non solo un'espressione di disagio ma anche una strategia di coesione sociale: lamentarsi insieme crea un senso di appartenenza e solidarietà.

Da non sottovalutare è anche l'influenza della tradizione letteraria e culturale italiana, che ha spesso celebrato figure malinconiche o critiche verso la società. Da Leopardi a Pirandello, passando per il neorealismo cinematografico, la cultura italiana ha frequentemente valorizzato una visione disincantata e talvolta pessimistica della realtà.

Le differenze regionali nella propensione alla lamentela

L'Italia è un paese caratterizzato da forti identità regionali e locali, e anche la propensione alla lamentela mostra significative variazioni geografiche. Secondo recenti studi sociologici, esistono differenze marcate tra Nord, Centro e Sud del paese, non solo nell'intensità ma anche nelle modalità e nei temi privilegiati della lamentela.

Nel Nord Italia, particolarmente nelle regioni più industrializzate come Lombardia e Piemonte, le lamentele tendono a concentrarsi su questioni legate all'efficienza dei servizi, alla burocrazia e alla pressione fiscale. La cultura del lavoro fortemente radicata in queste aree porta a una particolare insofferenza verso ciò che viene percepito come ostacolo alla produttività e alla meritocrazia.

Nel Centro Italia, regioni come Toscana, Umbria e Marche mostrano una tendenza alla lamentela più legata alla preservazione della qualità della vita e delle tradizioni locali. Il malcontento si esprime spesso nei confronti dei cambiamenti che minacciano l'identità culturale e il patrimonio storico-artistico del territorio.

Nel Sud Italia e nelle Isole, la lamentela assume connotazioni diverse, più spesso legate alle carenze infrastrutturali, alla mancanza di opportunità lavorative e al senso di abbandono da parte delle istituzioni centrali. Il divario economico persistente rispetto al resto del paese alimenta un senso di ingiustizia che trova sfogo in forme di protesta verbale più accese.

Un caso interessante è rappresentato dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli, dove la lamentela assume caratteristiche metropolitane: traffico, costo della vita, inquinamento e stress diventano i temi ricorrenti del malcontento quotidiano.

I pensionati: i campioni della lamentela quotidiana

Tra le categorie che manifestano maggiormente la propensione alla lamentela, i pensionati occupano indubbiamente un posto di rilievo. Questa tendenza non è casuale ma riflette circostanze specifiche che caratterizzano questa fase della vita in Italia.

In primo luogo, i pensionati italiani si trovano spesso ad affrontare una significativa riduzione del potere d'acquisto. Secondo dati ISTAT del 2023, oltre il 35% dei pensionati italiani percepisce un assegno mensile inferiore ai 1.000 euro, cifra che in molte aree del paese risulta insufficiente per mantenere uno standard di vita adeguato. Questa condizione economica crea un terreno fertile per il malcontento.

In secondo luogo, i pensionati sperimentano cambiamenti significativi nella loro routine quotidiana e nel ruolo sociale. La transizione dal mondo del lavoro alla pensione comporta non solo maggior tempo libero ma anche una ridefinizione dell'identità personale. In una società che valorizza fortemente la produttività, questo passaggio può generare sentimenti di marginalizzazione e nostalgia per il passato.

Le preoccupazioni per la salute rappresentano un ulteriore motivo di lamentela. Il sistema sanitario italiano, pur essendo universalistico, mostra crescenti criticità in termini di liste d'attesa e accesso alle cure specialistiche. Per i pensionati, che spesso necessitano di assistenza medica regolare, queste difficoltà diventano fonte di frustrazione quotidiana.

Infine, i pensionati tendono ad essere particolarmente sensibili ai cambiamenti sociali e culturali, percepiti talvolta come minacce ai valori tradizionali. Il confronto costante tra un passato idealizzato e un presente problematico alimenta un atteggiamento critico che trova sfogo nella lamentela.

È interessante notare come i luoghi di aggregazione frequentati dai pensionati – bar, circoli ricreativi, giardini pubblici – diventino spesso teatri di quella che potremmo definire una "lamentela ritualizzata", una pratica sociale che rafforza i legami comunitari attraverso la condivisione del malcontento.

Pendolari e utenti dei trasporti pubblici: la lamentela in movimento

Una categoria particolarmente incline alla lamentela è rappresentata dai pendolari e dagli utenti abituali dei trasporti pubblici. In un paese dove la mobilità quotidiana rappresenta una sfida significativa, il malcontento legato agli spostamenti assume dimensioni considerevoli.

I dati del 2023 rivelano che oltre 4 milioni di italiani si spostano quotidianamente per motivi di lavoro o studio, trascorrendo mediamente 1,5 ore al giorno sui mezzi di trasporto. Questa esperienza ripetitiva e spesso stressante crea le condizioni ideali per lo sviluppo di una "cultura della lamentela" specifica.

Le principali fonti di malcontento per i pendolari italiani includono:

- Ritardi e cancellazioni dei mezzi pubblici, particolarmente evidenti nel trasporto ferroviario regionale

- Sovraffollamento nei mezzi pubblici nelle ore di punta, che rende il viaggio fisicamente scomodo

- Tariffe in costante aumento, spesso percepite come sproporzionate rispetto alla qualità del servizio

- Infrastrutture inadeguate o datate, che contribuiscono a rendere l'esperienza di viaggio più stressante

- Scarsa comunicazione in caso di disservizi, che aumenta la sensazione di impotenza e frustrazione

Un fenomeno interessante è rappresentato dalle "comunità di lamentela" che si formano spontaneamente tra pendolari che condividono lo stesso tragitto. Sui treni, nelle stazioni e alle fermate degli autobus, la lamentela diventa una forma di socializzazione e riconoscimento reciproco. I social media hanno amplificato questa tendenza, con numerosi gruppi Facebook e account Twitter dedicati esclusivamente a documentare e condividere disservizi nei trasporti.

La lamentela dei pendolari assume anche una dimensione stagionale, con picchi prevedibili durante i mesi invernali (quando neve e maltempo causano ulteriori disagi) e nei periodi di sciopero, che in Italia hanno una frequenza relativamente elevata nel settore dei trasporti.

Genitori di studenti: tra aspettative e realtà

I genitori di studenti costituiscono un'altra categoria che manifesta una spiccata tendenza alla lamentela, specialmente in relazione al sistema educativo italiano. Le loro preoccupazioni riflettono le contraddizioni di un sistema scolastico che, pur vantando una lunga tradizione, si trova ad affrontare sfide significative nel contesto contemporaneo.

Secondo un'indagine condotta nel 2023, oltre il 65% dei genitori italiani esprime insoddisfazione per uno o più aspetti dell'educazione scolastica dei propri figli. Le principali fonti di malcontento includono:

- La qualità delle infrastrutture scolastiche, spesso inadeguate o non conformi agli standard di sicurezza

- L'instabilità del corpo docente, con frequenti cambi di insegnanti che compromettono la continuità didattica

- Il carico di compiti a casa, percepito come eccessivo e sbilanciato

- La percezione di un curriculum scolastico troppo teorico e poco orientato alle competenze pratiche

- Le carenze nell'insegnamento delle lingue straniere e delle competenze digitali

- La comunicazione scuola-famiglia, spesso considerata insufficiente o inefficace

Un elemento distintivo della lamentela dei genitori italiani è la sua natura ambivalente. Da un lato, si critica la scuola per essere troppo esigente e stressante per i ragazzi; dall'altro, la si accusa di non preparare adeguatamente gli studenti per il futuro. Questa contraddizione riflette l'ansia di una generazione di genitori consapevoli che il mercato del lavoro è diventato sempre più competitivo e incerto.

Le chat di classe su WhatsApp rappresentano un fenomeno relativamente recente che ha intensificato e amplificato la lamentela genitoriale. Questi spazi digitali, nati con l'intento di facilitare la comunicazione, si trasformano spesso in casse di risonanza per malcontenti condivisi, creando talvolta spirali di negatività difficili da interrompere.

È interessante notare come la lamentela genitoriale segua cicli prevedibili durante l'anno scolastico, con picchi in corrispondenza dell'inizio dell'anno (organizzazione, libri di testo), dei periodi di valutazione (verifiche, pagelle) e delle decisioni riguardanti il futuro educativo (orientamento, scelta della scuola superiore o dell'università).

Tifosi di calcio: la lamentela come passione

In un paese dove il calcio rappresenta molto più di un semplice sport, i tifosi costituiscono una categoria che ha elevato la lamentela a vera e propria forma d'arte. La passione calcistica in Italia si accompagna a un costante esercizio critico che coinvolge milioni di persone e genera un volume di lamentele difficilmente paragonabile ad altri ambiti.

Il malcontento dei tifosi italiani si articola su molteplici livelli:

- Prestazioni della propria squadra, mai completamente soddisfacenti anche in caso di vittoria

- Decisioni arbitrali, sistematicamente percepite come sfavorevoli alla propria squadra

- Scelte della società in materia di acquisti, cessioni e gestione tecnica

- Costo dei biglietti e degli abbonamenti, considerato eccessivo rispetto alla qualità dello spettacolo

- Condizioni degli stadi, spesso datati e privi di comfort

Ciò che rende peculiare la lamentela calcistica è la sua dimensione rituale e il suo carattere paradossalmente piacevole. Lamentarsi delle sorti della propria squadra è parte integrante dell'esperienza del tifo, un modo per dimostrare passione e appartenenza. Le trasmissioni sportive hanno capitalizzato su questa tendenza, trasformando la lamentela in formato televisivo con programmi dedicati ai commenti post-partita, spesso caratterizzati da toni accesi e polemiche.

I social media hanno ulteriormente potenziato questo fenomeno, creando spazi virtuali dove la lamentela calcistica può esprimersi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Hashtag come #AllenatoreDimettiti o #SocietàVergogna diventano regolarmente trending topic dopo risultati deludenti.

Un aspetto interessante è la capacità della lamentela calcistica di trascendere le divisioni sociali, economiche e culturali. Dal professionista all'operaio, dal giovane all'anziano, la passione per il calcio e la conseguente propensione alla critica creano un linguaggio comune e un terreno di condivisione trasversale nella società italiana.

Utenti dei servizi pubblici: la burocrazia nel mirino

Gli utenti dei servizi pubblici rappresentano probabilmente la categoria più trasversale di "lamentatori" in Italia. La frustrazione nei confronti della burocrazia e dell'inefficienza dei servizi pubblici unisce cittadini di ogni età, estrazione sociale e provenienza geografica.

Secondo un'indagine del 2023, l'87% degli italiani ha espresso insoddisfazione per almeno un servizio pubblico nell'ultimo anno. Le principali fonti di malcontento includono:

- I tempi di attesa, spesso considerati inaccettabili sia negli uffici fisici che nei servizi digitali

- La complessità delle procedure amministrative, caratterizzate da moduli difficili da comprendere e requisiti ridondanti

- La frammentazione dei servizi tra diverse piattaforme e sportelli, che costringe il cittadino a ripetuti spostamenti o accessi

- La percezione di arbitrarietà nell'applicazione delle normative, che varia a seconda dell'ufficio o del funzionario

- L'inadeguatezza dei canali di comunicazione, con numeri verdi perpetuamente occupati e email senza risposta

La digitalizzazione dei servizi pubblici, iniziata negli anni 2000 e accelerata durante la pandemia, ha generato un fenomeno interessante: anziché ridurre il malcontento, ha in parte modificato la natura della lamentela, spostando il focus dall'attesa fisica in coda all'inefficienza dei portali online, ai problemi di accesso digitale e alla mancanza di assistenza per le procedure informatizzate.

Un elemento distintivo della lamentela verso i servizi pubblici è il suo carattere narrativo: le esperienze negative tendono ad essere raccontate con dovizia di particolari, trasformandosi in vere e proprie "storie di ordinaria burocrazia" che vengono condivise come exempla della disfunzionalità del sistema.

Particolare rilevanza ha assunto negli ultimi anni la lamentela relativa ai servizi sanitari pubblici. Le liste d'attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici, significativamente aumentate dopo la pandemia, rappresentano oggi uno dei principali motivi di malcontento. Secondo dati del Ministero della Salute, nel 2023 i tempi medi di attesa per alcune prestazioni non urgenti hanno superato i 6 mesi in diverse regioni italiane.

Lavoratori: tra precarietà e insoddisfazione

Il mondo del lavoro rappresenta un terreno particolarmente fertile per la lamentela in Italia. I lavoratori italiani, confrontati con un mercato del lavoro in rapida evoluzione e caratterizzato da crescente precarietà, manifestano livelli significativi di insoddisfazione che si esprimono attraverso forme di lamentela sia individuali che collettive.

I dati del 2023 rivelano che il 72% dei lavoratori italiani esprime insoddisfazione per uno o più aspetti della propria condizione lavorativa. Le principali fonti di malcontento includono:

- I livelli salariali, significativamente inferiori alla media europea a fronte di un costo della vita crescente

- La precarietà contrattuale, con un'alta percentuale di contratti a termine o atipici che generano insicurezza

- Il difficile equilibrio tra vita professionale e personale, con orari di lavoro spesso invasivi

- Le limitate prospettive di carriera e la percezione di scarsa meritocrazia

- Il carico burocratico e amministrativo, che sottrae tempo ed energie al lavoro effettivo

- La inadeguatezza degli ambienti di lavoro, spesso non progettati per favorire il benessere e la produttività

Un fenomeno interessante riguarda la trasformazione delle modalità di espressione del malcontento lavorativo. Se le generazioni precedenti avevano nei sindacati e nelle assemblee luoghi istituzionali per articolare collettivamente le proprie lamentele, i lavoratori contemporanei tendono a esprimere il proprio disagio attraverso canali più individuali e frammentati: social media, piattaforme di recensione aziendale come Glassdoor, o semplicemente attraverso il turnover e le dimissioni.

La pandemia ha ulteriormente modificato questo scenario, introducendo nuove fonti di lamentela legate al lavoro da remoto (isolamento, confusione tra spazi domestici e professionali) ma anche nuove aspettative in termini di flessibilità che, quando disattese, generano ulteriore insoddisfazione.

Particolarmente significativa è la lamentela dei giovani lavoratori, spesso altamente qualificati ma con retribuzioni e condizioni contrattuali inadeguate rispetto alle loro competenze. Il fenomeno delle "grandi dimissioni" che ha caratterizzato il periodo post-pandemico può essere interpretato anche come una forma estrema di lamentela: abbandonare il lavoro anziché continuare a esprimere un malcontento che non trova ascolto.

Consumatori: la lamentela come strumento di difesa

In una società sempre più orientata al consumo, gli italiani esprimono un notevole livello di insoddisfazione in qualità di consumatori. La lamentela relativa a prodotti e servizi acquistati rappresenta non solo un'espressione di malcontento ma anche uno strumento di autodifesa in un mercato percepito spesso come poco trasparente.

Secondo un'indagine del 2023, il 78% degli italiani ha presentato almeno un reclamo formale o informale per un prodotto o servizio nell'ultimo anno. Le principali aree di malcontento includono:

- Servizi di telecomunicazione (telefonia mobile, internet, TV), caratterizzati da contratti poco chiari e assistenza clienti carente

- Servizi bancari e finanziari, percepiti come costosi e poco trasparenti

- Trasporto aereo, specialmente in relazione a cancellazioni, ritardi e politiche sui bagagli

- Servizi energetici (elettricità, gas), con bollette difficili da decifrare e costi in costante aumento

- E-commerce, con problematiche legate a ritardi nelle consegne, difformità dei prodotti e difficoltà nei resi

Un fenomeno relativamente recente è l'evoluzione della lamentela del consumatore nell'era digitale. I social media hanno democratizzato l'accesso ai canali di reclamo, permettendo ai consumatori di rendere pubbliche le proprie lamentele e ottenere spesso risposte più rapide rispetto ai canali tradizionali. Piattaforme come Trustpilot o le sezioni recensioni di Google hanno trasformato la lamentela in uno strumento di influenza collettiva sul comportamento delle aziende.

La lamentela del consumatore italiano presenta alcune caratteristiche distintive rispetto ad altri paesi europei. Da un lato, gli italiani tendono a lamentarsi più frequentemente per questioni di qualità che di prezzo, riflettendo l'importanza culturale attribuita alla qualità dei prodotti, specialmente in ambiti come alimentazione e abbigliamento. Dall'altro, mostrano una minore propensione a formalizzare i reclami attraverso canali ufficiali, preferendo forme di protesta informali o il passaparola negativo.

È interessante notare come la lamentela dei consumatori sia diventata anche un contenuto mediatico, con programmi televisivi dedicati (come "Striscia la Notizia" o "Mi Manda Rai Tre") che hanno costruito il proprio successo amplificando e legittimando il malcontento dei consumatori italiani.

Social media: l'amplificazione digitale della lamentela

I social media hanno rivoluzionato non solo le modalità di comunicazione ma anche l'espressione del malcontento, creando nuovi spazi virtuali dove la lamentela può manifestarsi, amplificarsi e diffondersi con una velocità e una portata senza precedenti.

Secondo i dati del 2023, gli italiani sono tra i più attivi in Europa sui social media, con una media di 2 ore al giorno trascorse su queste piattaforme. Una parte significativa di questo tempo è dedicata all'espressione o alla condivisione di contenuti negativi o critici.

Le caratteristiche della lamentela sui social media includono:

- Immediatezza: la possibilità di esprimere malcontento in tempo reale, spesso nel momento stesso in cui si verifica l'esperienza negativa

- Viralità: la capacità delle lamentele di diffondersi rapidamente, specialmente quando toccano temi di interesse collettivo

- Polarizzazione: la tendenza dei social a favorire contenuti emotivamente carichi, che spesso trasformano semplici lamentele in controversie accese

- Permanenza: a differenza della lamentela verbale, quella digitale lascia tracce durature che possono influenzare reputazioni e comportamenti nel lungo periodo

- Mirroring: l'esposizione costante alle lamentele altrui tende a normalizzare e incentivare comportamenti simili, creando un circolo di negatività

Facebook, Twitter e più recentemente TikTok hanno sviluppato ecosistemi specifici di lamentela, ciascuno con le proprie regole implicite e formati privilegiati. Le pagine Facebook di aziende, istituzioni pubbliche e figure politiche sono diventate veri e propri "muri del pianto digitali", dove i cittadini esprimono sistematicamente insoddisfazione. Twitter ha sviluppato un linguaggio sarcastico e sintetico particolarmente adatto all'espressione di critiche pungenti. TikTok ha introdotto formati video brevi che drammatizzano e talvolta ironizzano sulle esperienze negative quotidiane.

Un fenomeno interessante è rappresentato dalle "comunità di lamentela" che si formano spontaneamente sui social attorno a specifici temi o esperienze condivise: gruppi di pendolari insoddisfatti, genitori critici verso il sistema scolastico, o consumatori delusi da specifici brand. Questi spazi virtuali funzionano non solo come valvole di sfogo ma anche come luoghi di costruzione identitaria e appartenenza sociale.

La lamentela come arte conversazionale

In Italia, la lamentela non è semplicemente l'espressione di un disagio ma rappresenta una vera e propria arte conversazionale, con regole implicite, strutture retoriche e funzioni sociali ben definite. Comprendere questa dimensione permette di andare oltre la semplice constatazione del fenomeno per apprezzarne la complessità culturale.

Gli studi linguistici hanno identificato alcune caratteristiche ricorrenti nella lamentela italiana come forma di conversazione:

- Ritualità: molte lamentele seguono schemi prevedibili e formule quasi standardizzate, come l'apertura con sospiri o espressioni come "Non se ne può più..."

- Gradualità: le lamentele tendono a crescere di intensità nel corso della conversazione, in un crescendo che coinvolge progressivamente gli interlocutori

- Coralità: la lamentela italiana raramente resta un atto individuale; tende a sollecitare partecipazione e rilanci da parte degli altri presenti

- Iperbole: l'uso sistematico di esagerazioni e superlativi ("Il peggiore di sempre", "Una situazione assolutamente insostenibile") che amplificano drammaticamente la portata del problema

- Universalizzazione: la tendenza a trasformare esperienze personali in fenomeni generali ("Ormai in questo paese...")

La lamentela svolge inoltre importanti funzioni sociali che vanno ben oltre la semplice espressione di malcontento. Lamentarsi è spesso un modo per:

- Creare connessione: condividere critiche e frustrazioni facilita l'empatia e la solidarietà tra persone, anche tra sconosciuti

- Affermare status: dimostrare capacità critica e insoddisfazione selettiva può essere un modo per comunicare raffinatezza e standard elevati

- Esorcizzare l'ansia: verbalizzare preoccupazioni e frustrazioni aiuta a gestire emozioni negative

- Evitare l'azione: paradossalmente, la lamentela può fungere da sostituto dell'azione concreta, offrendo un senso di partecipazione senza richiedere impegno effettivo

- Preservare la faccia: in una cultura che valorizza l'apparenza, lamentarsi dei propri insuccessi può essere un modo per attribuirli a cause esterne

Particolarmente interessante è il fenomeno della "lamentela positiva", ovvero l'uso della critica come forma indiretta di apprezzamento. Quando un italiano si lamenta della quantità eccessiva di cibo al ristorante o del troppo lavoro assegnato a un dipendente di valore, sta in realtà comunicando un giudizio positivo attraverso il linguaggio della lamentela.

L'impatto economico e sociale della cultura della lamentela

Al di là delle sue manifestazioni quotidiane, la diffusa propensione alla lamentela ha implicazioni significative sul tessuto economico e sociale italiano. Comprendere questo impatto è essenziale per valutare il fenomeno nella sua complessità.

Dal punto di vista economico, la cultura della lamentela influenza diversi aspetti:

- Consumo: la propensione alla critica si traduce in standard elevati per prodotti e servizi, contribuendo alla reputazione globale del made in Italy ma anche creando barriere all'innovazione percepita come rischiosa

- Produttività: l'energia e il tempo dedicati alla lamentela rappresentano risorse sottratte all'azione costruttiva, con potenziali effetti negativi sulla produttività

- Marketing: le aziende italiane hanno sviluppato strategie specifiche per gestire clienti particolarmente esigenti, investendo significativamente in servizi post-vendita e gestione reclami

- Turismo: la reputazione degli italiani come "lamentosi" è diventata parte del folklore turistico, con tour operator che formano specificamente il personale per gestire le aspettative elevate dei clienti italiani

Sul piano sociale, la cultura della lamentela presenta aspetti ambivalenti:

- Coesione: la condivisione del malcontento crea legami comunitari e senso di appartenenza, fungendo da collante sociale

- Divisione: al tempo stesso, la tendenza a identificare capri espiatori esterni (politici, stranieri, burocrati) può alimentare polarizzazione e conflitto

- Controllo sociale: la lamentela funziona come meccanismo di vigilanza collettiva, segnalando comportamenti considerati inadeguati o dannosi

- Resistenza al cambiamento: l'abitudine a criticare l'esistente può tradursi in un atteggiamento difensivo verso l'innovazione e la trasformazione

Uno studio recente ha analizzato la correlazione tra livelli di lamentela espressa e partecipazione civica, rivelando un dato interessante: nelle regioni italiane con maggiore propensione alla lamentela pubblica si registrano anche livelli più elevati di partecipazione elettorale e associazionismo. Questo suggerisce che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la lamentela non è necessariamente sintomo di disimpegno ma può accompagnarsi a forme attive di cittadinanza.

La lamentela come strumento di cambiamento: casi positivi

Sebbene la lamentela sia spesso percepita negativamente, esistono casi significativi in cui il malcontento espresso ha funzionato come catalizzatore di cambiamenti positivi nella società italiana. Queste esperienze dimostrano il potenziale costruttivo della lamentela quando riesce a trasformarsi in azione collettiva.

Alcuni esempi emblematici includono:

- Il movimento dei consumatori: nato negli anni '70 come risposta alle crescenti lamentele sulla qualità dei prodotti e la trasparenza commerciale, ha portato a significative riforme nella legislazione a tutela dei consumatori

- Le proteste per la qualità ambientale: in diverse città italiane, le lamentele dei cittadini sull'inquinamento e la gestione dei rifiuti hanno stimolato l'adozione di politiche più sostenibili

- Le mobilitazioni per il diritto alla casa: le proteste contro il caro affitti nelle grandi città hanno contribuito allo sviluppo di nuove politiche abitative in diverse amministrazioni locali

- Le campagne per la digitalizzazione: le lamentele sulla complessità burocratica hanno accelerato l'implementazione di servizi pubblici digitali

Un caso particolarmente interessante è rappresentato dalle associazioni di pendolari, che hanno trasformato le lamentele individuali in monitoraggio sistematico della qualità del servizio ferroviario, producendo report dettagliati che hanno influenzato le politiche di trasporto in diverse regioni.

Anche nel settore privato esistono esempi positivi: alcune aziende italiane hanno sviluppato sistemi avanzati di gestione dei reclami che non solo risolvono i problemi individuali ma utilizzano il feedback critico per migliorare prodotti e servizi. Questi approcci trasformano la lamentela da problema a risorsa, valorizzando il contributo degli "insoddisfatti" al processo di innovazione.

La chiave di queste esperienze positive sembra risiedere nella capacità di evolvere dalla semplice espressione di malcontento verso forme strutturate di proposta alternativa. Quando la lamentela si accompagna all'elaborazione di soluzioni concrete e alla disponibilità all'azione collettiva, può diventare un potente strumento di progresso sociale.

Lamentela e benessere psicologico: un rapporto complesso

La relazione tra la tendenza alla lamentela e il benessere psicologico rappresenta un aspetto particolarmente interessante di questo fenomeno culturale. Gli studi psicologici più recenti rivelano un quadro complesso, con implicazioni sia negative che potenzialmente positive.

Da un lato, la lamentela cronica e non costruttiva può avere effetti deleteri sulla salute mentale:

- Circolo vizioso negativo: concentrarsi costantemente sugli aspetti negativi può alimentare una visione pessimistica della realtà

- Contagio emotivo: l'esposizione continua a lamentele altrui può influenzare negativamente il proprio stato d'animo

- Vittimismo: la lamentela abituale può rafforzare un senso di impotenza e mancanza di controllo sulla propria vita

- Stress cronico: l'attenzione costante ai problemi può mantenere elevati i livelli di cortisolo, con conseguenze negative sulla salute fisica e mentale

D'altro canto, in specifiche condizioni, la lamentela può svolgere anche funzioni psicologicamente adattive:

- Sfogo emotivo: esprimere frustrazione può ridurre la tensione psicologica e prevenire l'accumulo di stress

- Validazione sociale: ricevere comprensione e supporto quando ci si lamenta può rafforzare il senso di appartenenza

- Chiarificazione: articolare un problema attraverso la lamentela può aiutare a comprenderlo meglio

- Motivazione al cambiamento: l'insoddisfazione espressa può essere il primo passo verso azioni migliorative

Uno studio condotto dall'Università di Padova nel 2022 ha analizzato i pattern di lamentela in relazione ai livelli di soddisfazione di vita, rivelando che non è tanto la frequenza della lamentela quanto la sua qualità a fare la differenza: le lamentele orientate alla soluzione (che includono riflessioni su possibili miglioramenti) sono associate a livelli più elevati di benessere rispetto alle lamentele puramente ruminative.

Particolarmente rilevante è il concetto di "lamentela consapevole" (mindful complaining), un approccio che combina l'espressione autentica di insoddisfazione con la consapevolezza dei suoi potenziali effetti negativi, cercando di orientarla verso esiti costruttivi anziché alimentare spirali di negatività.

Il confronto internazionale: gli italiani si lamentano più degli altri?

La percezione che gli italiani si lamentino più di altre nazionalità è diffusa sia all'interno che all'esterno del paese. Ma questa percezione corrisponde alla realtà? Un'analisi comparativa con altri contesti culturali offre spunti interessanti.

Secondo l'European Social Survey del 2022, che misura i livelli di soddisfazione in diversi ambiti della vita, l'Italia si colloca effettivamente sotto la media europea in termini di soddisfazione generale, posizionandosi al 18° posto su 27 paesi. Questo dato sembrerebbe confermare una maggiore propensione all'insoddisfazione.

Tuttavia, uno studio cross-culturale sulla comunicazione delle emozioni negative ha evidenziato che la differenza principale non è tanto nella quantità di malcontento quanto nelle modalità di espressione: gli italiani tendono a manifestare l'insoddisfazione in modo più esplicito, drammatico e pubblico rispetto a culture più riservate, come quelle nordeuropee o asiatiche.

Alcuni elementi distintivi della lamentela italiana in confronto ad altri paesi includono:

- Espressività: gli italiani utilizzano un linguaggio più colorito e una gestualità più marcata nell'esprimere malcontento rispetto, ad esempio, ai tedeschi o agli inglesi

- Socialità: mentre in alcune culture (come quella giapponese) la lamentela è considerata inappropriata in contesti sociali, in Italia rappresenta spesso un elemento di condivisione e socializzazione

- Accettabilità: la cultura italiana tende a legittimare maggiormente l'espressione pubblica di insoddisfazione rispetto a culture che valorizzano lo stoicismo o la "faccia positiva"

- Selettività: rispetto agli americani, che presentano pattern di lamentela più orientati al servizio clienti e ai diritti del consumatore, gli italiani si lamentano più frequentemente di questioni sociali, politiche e sistematiche

È interessante notare che paesi con livelli oggettivamente più elevati di qualità della vita, come quelli scandinavi, registrano spesso meno lamentele pubbliche ma non necessariamente livelli inferiori di malcontento privato, suggerendo che il contesto sociale e le norme culturali influenzano profondamente non solo la presenza dell'insoddisfazione ma soprattutto le sue modalità di espressione.

La lamentela nell'era post-Covid: nuove tendenze

La pandemia di Covid-19 ha rappresentato un evento traumatico collettivo che ha significativamente influenzato i comportamenti sociali degli italiani, inclusa la propensione alla lamentela. L'analisi delle tendenze post-pandemiche rivela cambiamenti interessanti nelle modalità, nei contenuti e nelle funzioni del malcontento espresso.

In primo luogo, si è assistito a un'evoluzione dei temi dominanti della lamentela. Se durante il periodo acuto della pandemia le preoccupazioni si concentravano su salute, restrizioni e incertezza economica, la fase post-Covid ha visto emergere nuove priorità:

- Il "caro vita": l'inflazione post-pandemica ha reso il costo della vita un tema centrale di lamentela

- La qualità dei servizi pubblici: le carenze emerse durante l'emergenza hanno aumentato lo scrutinio e le aspettative verso sanità, scuola e trasporti

- L'equilibrio vita-lavoro: l'esperienza del lavoro da remoto ha reso molti lavoratori più critici verso modelli rigidi di organizzazione lavorativa

- La qualità degli spazi urbani: la riscoperta dell'importanza degli spazi aperti ha intensificato la lamentela riguardo alla carenza di verde e servizi di prossimità

Un secondo cambiamento riguarda i canali di espressione. La digitalizzazione forzata durante i lockdown ha accelerato lo spostamento della lamentela verso piattaforme digitali, con un significativo aumento dell'attivismo online. Secondo dati del 2023, il 65% degli italiani ha utilizzato almeno una volta i social media per esprimere malcontento verso servizi pubblici o privati, con un incremento del 28% rispetto al periodo pre-pandemico.

Particolarmente interessante è l'emergere di una maggiore consapevolezza collettiva riguardo agli effetti della negatività condivisa. Diversi studi hanno documentato una "fatica da lamentela" (complaint fatigue) dopo l'intensa esposizione a narrativeì negative durante la pandemia, con una crescente domanda di contenuti e interazioni più costruttivi e propositivi.

Questo ha portato all'evoluzione di forme più sofisticate di critica, che combinano l'espressione di insoddisfazione con proposte concrete di miglioramento. Esempi di questo approccio includono l'attivismo civico digitale e le piattaforme di segnalazione che permettono ai cittadini non solo di lamentarsi dei problemi urbani ma anche di contribuire alla loro risoluzione.

Strategie per una lamentela costruttiva

Se la lamentela rappresenta un tratto culturale così radicato nella società italiana, può essere utile riflettere su come trasformarla da potenziale circolo vizioso a strumento costruttivo di cambiamento personale e sociale. Sulla base delle ricerche psicologiche e sociologiche più recenti, è possibile identificare alcune strategie per una "lamentela efficace".

A livello individuale, gli approcci più promettenti includono:

- Lamentela specifica vs. generica: concentrarsi su problemi concreti e ben definiti anziché lamentarsi in modo vago e generalizzato

- Orientamento alla soluzione: accompagnare l'espressione di insoddisfazione con la riflessione su possibili azioni migliorative

- Consapevolezza emotiva: riconoscere quando la lamentela serve principalmente come sfogo emotivo e quando invece può portare a cambiamenti concreti

- Tempismo e destinatario: indirizzare la lamentela a interlocutori che hanno effettivamente la possibilità di intervenire sul problema

- Bilancio positivo/negativo: controbilanciare la tendenza alla critica con la pratica della gratitudine e il riconoscimento degli aspetti positivi

A livello sociale e istituzionale, strategie efficaci includono:

- Canali strutturati di feedback: creare spazi legittimi dove le lamentele possono essere raccolte e trasformate in input per il miglioramento

- Educazione civica alla critica costruttiva: promuovere nelle scuole competenze di comunicazione assertiva e problem-solving

- Valorizzazione degli esempi positivi: dare visibilità ai casi in cui dalla lamentela sono nate iniziative di successo

- Coinvolgimento attivo: trasformare chi si lamenta in parte attiva del processo di risoluzione

Alcune realtà italiane stanno già sperimentando con successo questi approcci. Ad esempio, diverse amministrazioni comunali hanno sviluppato piattaforme di partecipazione civica che non solo raccolgono segnalazioni e lamentele ma coinvolgono i cittadini nella co-progettazione delle soluzioni. Aziende innovative stanno implementando sistemi di gestione dei reclami che premiano i feedback più costruttivi e integrano i clienti nei processi di miglioramento.

Impara qualsiasi lingua con Kylian AI

Le lezioni private di lingue sono costose. Pagare tra 15 e 50 euro per ogni lezione non è sostenibile per la maggior parte delle persone, specialmente quando hai bisogno di dozzine di lezioni per vedere un progresso reale.

Molti studenti abbandonano l'apprendimento delle lingue a causa di questi costi proibitivi, perdendo opportunità professionali e personali preziose.

Ecco perché abbiamo creato Kylian, per democratizzare l'accesso all'apprendimento delle lingue e permettere a tutti di padroneggiare una lingua straniera senza rovinarsi.

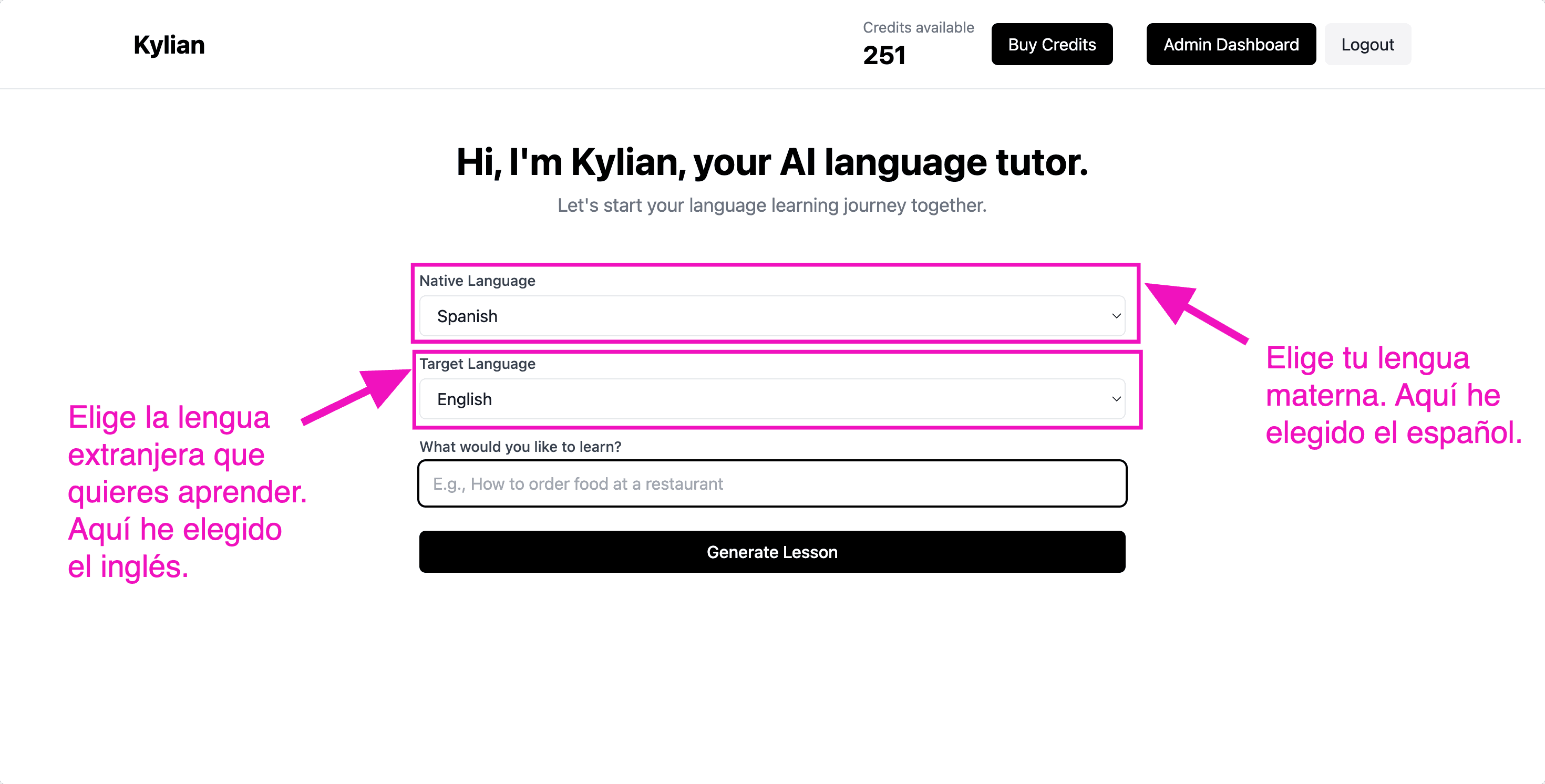

Dì a Kylian quale lingua vuoi imparare e qual è la tua lingua madre

Sei stanco di insegnanti che non capiscono le tue difficoltà specifiche come madrelingua italiano? La bellezza di Kylian è che può insegnarti qualsiasi lingua utilizzando la tua lingua madre come base.

A differenza delle applicazioni generiche che offrono lo stesso contenuto per tutti, Kylian ti spiegherà i concetti nella tua lingua madre (italiano) e farà la transizione all'altra lingua quando necessario, adattandosi perfettamente al tuo livello e alle tue esigenze.

Questa personalizzazione elimina la frustrazione e la confusione così comuni nell'apprendimento tradizionale delle lingue.

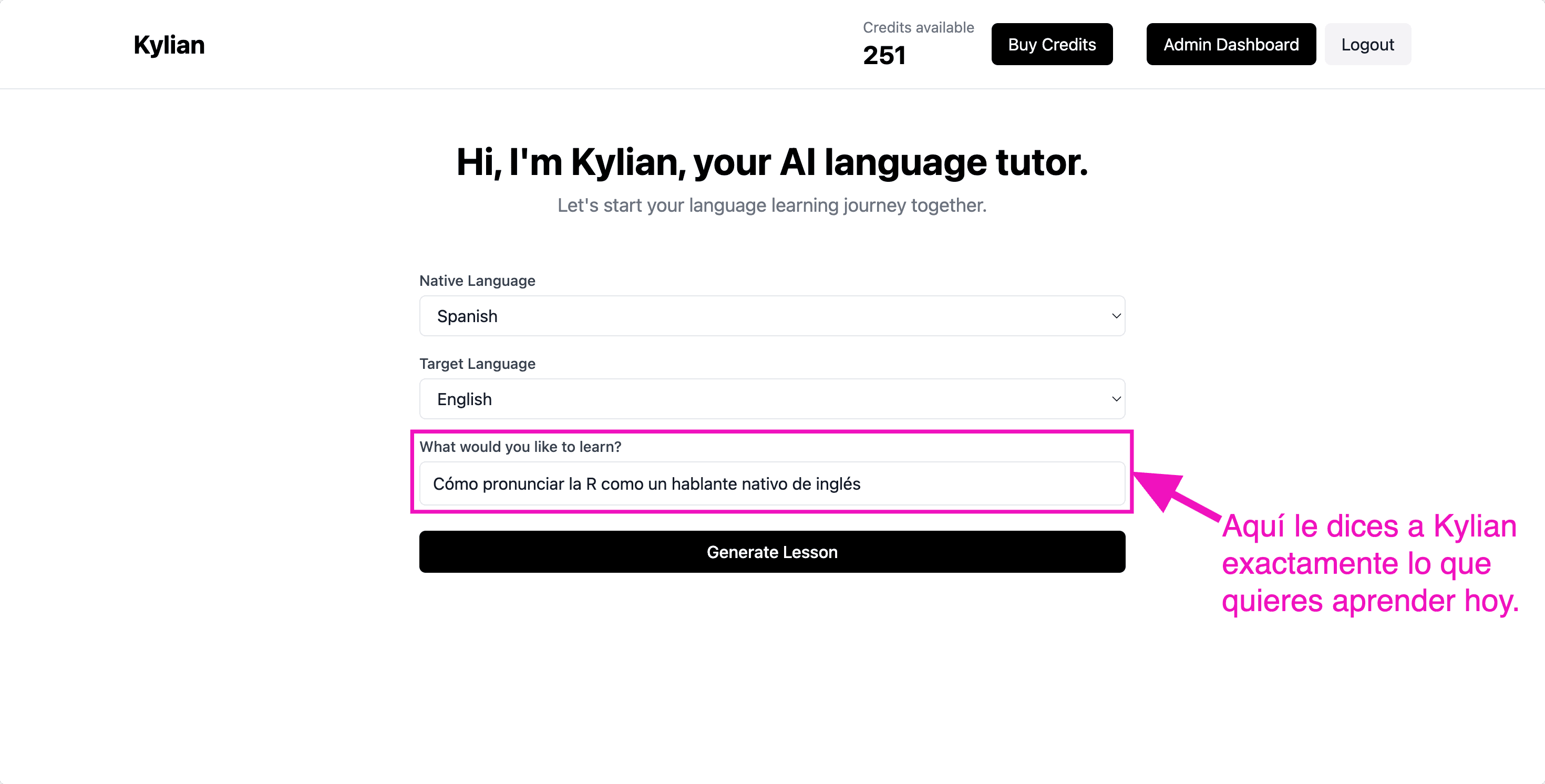

Scegli un argomento specifico che vuoi imparare

Frustrato con corsi di lingue che non affrontano mai esattamente ciò di cui hai bisogno? Kylian può insegnarti qualsiasi aspetto di una lingua, dalla pronuncia alla grammatica avanzata, concentrandosi sulle tue esigenze specifiche.

Nella tua richiesta, evita di essere vago (come "Come migliorare il mio accento") e sii molto specifico ("Come pronunciare la R come un madrelingua inglese", "Come coniugare il verbo 'être' al presente", ecc.).

Con Kylian, non dovrai mai più pagare per contenuti irrilevanti o provare l'imbarazzo di fare domande "troppo basilari" a un insegnante. Il tuo piano di apprendimento è completamente personalizzato.

Quando avrai deciso il tuo argomento, semplicemente premi il pulsante "Generate Lesson" e in pochi secondi avrai una lezione progettata esclusivamente per te.

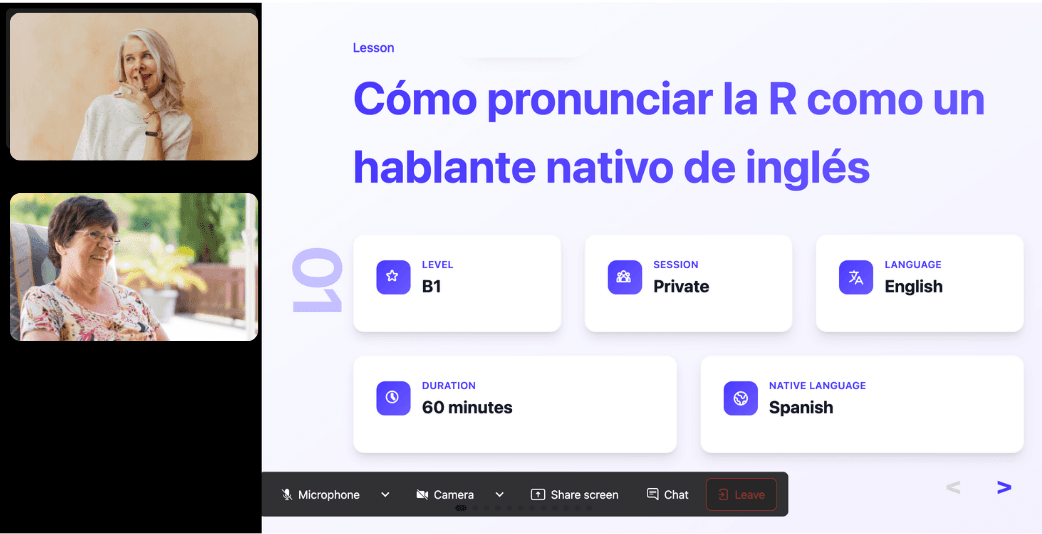

Entra nella sala per iniziare la tua lezione

La sessione è come una lezione di lingue individuale con un insegnante umano, ma senza il costo elevato né le limitazioni di orario.

Durante i 25 minuti di lezione, Kylian ti insegnerà esattamente ciò che hai bisogno di sapere sull'argomento che hai scelto, le sfumature che i libri di testo non spiegano mai, le differenze culturali chiave tra l'italiano e la lingua che vuoi imparare, regole grammaticali e molto altro.

Hai mai provato la frustrazione di non riuscire a seguire il ritmo di un insegnante madrelingua o sentirti in imbarazzo per aver chiesto di ripetere qualcosa? Con Kylian, questo problema scompare. Kylian alterna intelligentemente tra l'italiano e la lingua obiettivo in base al tuo livello, permettendoti di comprendere completamente ogni concetto al tuo ritmo.

Durante la lezione, Kylian fa giochi di ruolo, fornisce esempi pratici della vita reale e si adatta al tuo stile di apprendimento. Non hai capito qualcosa? Nessun problema - puoi fermare Kylian in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti, senza sentirti giudicato.

Fai tutte le domande che vuoi, ripeti sezioni se necessario, e personalizza la tua esperienza di apprendimento come non hai mai potuto fare con un insegnante tradizionale o un'applicazione generica.

Con accesso 24/7 e a una frazione del costo delle lezioni private, Kylian elimina tutte le barriere che ti hanno impedito di padroneggiare quella lingua che hai sempre voluto imparare.

Similar Content You Might Want To Read

Come Imparare il Danese Online: Una Guida per Principianti

Vuoi imparare il danese ma non hai tempo per i corsi tradizionali? L'apprendimento online rende più facile che mai padroneggiare una nuova lingua da qualsiasi luogo. Che tu sia un principiante o desideri perfezionare le tue competenze, questa guida copre le migliori strategie, strumenti e consigli di esperti per aiutarti a raggiungere il successo.

Come Imparare il Russo Online: La Guida Definitiva

Vuoi imparare il russo ma non hai tempo per i corsi tradizionali? L'apprendimento online rende più facile che mai padroneggiare una nuova lingua da qualsiasi luogo. Che tu sia un principiante o desideri perfezionare le tue competenze, questa guida copre le migliori strategie, strumenti e consigli di esperti per aiutarti a raggiungere il successo.

Come imparare il giapponese: 11 step per principianti

La maggior parte delle risorse online su come imparare e parlare giapponese sono superficiali, parlando di ascoltare podcast, praticare con madrelingua o persino guardare film. Imparare una lingua straniera come il giapponese presenta delle sfide e degli errori comuni che gli studenti spesso affrontano. Interagire con madrelingua giapponesi è fondamentale per migliorare la tua esperienza di apprendimento linguistico. I partner di scambio linguistico possono offrire opportunità di insegnamento informale, aiutandoti a immergerti nelle conversazioni e a raggiungere fluidità e sicurezza nel parlare giapponese. Ma se, come la maggior parte delle persone, sei molto interessato ai dettagli e ai consigli pratici passo dopo passo, ti sei sicuramente chiesto: Ma quale film? Ma quale podcast? Ma dove posso trovare le risorse? Bene, ti capiamo. Il nostro team ha trascorso un mese a lavorare su questo articolo, trovando i migliori video e risorse, e costruendo un programma di apprendimento simile a un curriculum per te. Questa guida ti fornirà i dettagli essenziali per imparare il giapponese quotidianamente e praticare attraverso esercizi, senza preoccuparti di dove iniziare. In particolare, imparerai come padroneggiare questa affascinante lingua orientale con un approccio strutturato e efficace.

![11 corsi e lezioni di giapponese online [Aggiornato 2025]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2F147z5m2d%2Fproduction%2Fe29050b335b674e3d57995899fc0ef53687534bb-2240x1260.png%3Frect%3D175%2C0%2C1890%2C1260%26w%3D600%26h%3D400&w=3840&q=75)

11 corsi e lezioni di giapponese online [Aggiornato 2025]

Navigare nel vasto oceano di risorse per l'apprendimento del giapponese può risultare scoraggiante. La frustrazione di investire tempo ed energie in un percorso che non porta ai risultati sperati è un'esperienza comune che spinge molti ad abbandonare prima ancora di iniziare seriamente. Forse ti sei imbattuto in un insegnante locale le cui competenze non corrispondevano alle aspettative. O magari l'app che stai utilizzando non sta producendo i progressi desiderati. O ancora, i video tutorial su YouTube non riescono a mantenere viva la tua attenzione. La buona notizia? Esistono numerose opzioni di apprendimento online che possono trasformare radicalmente la tua esperienza con la lingua giapponese. L'apprendimento digitale offre spesso maggiore efficacia e flessibilità rispetto ai metodi tradizionali, permettendoti di imparare comodamente da casa tua senza necessità di viaggiare fino in Giappone.

25 modi di dire e proverbi spagnoli utili

Stai imparando lo spagnolo? Pianificando un viaggio in un paese di lingua spagnola? Lavorando con clienti o partner spagnoli? Qualunque sia il motivo, arricchire il tuo vocabolario con modi di dire e proverbi è sempre un'ottima idea. Ti spiegheremo 25 espressioni spagnole che renderanno il tuo discorso più vivace e autentico. In questo articolo, scoprirai i proverbi più popolari, le loro origini e come usarli correttamente nelle conversazioni quotidiane. ¡Vamos a aprender!

L'Uso dell'Articolo "The" in Inglese: 8 Regole Fondamentali

Gli articoli rappresentano uno dei pilastri della grammatica inglese, ma spesso costituiscono una sfida significativa per chi studia questa lingua come seconda lingua. Comprendere quando e come utilizzare l'articolo determinativo "the" può fare la differenza tra una comunicazione efficace e una frammentata.