L'italiano quotidiano: soprannomi e espressioni colloquiali

Written by

Ernest Bio Bogore

Reviewed by

Ibrahim Litinine

L'italiano è una lingua ricca di sfumature, una lingua che va ben oltre le regole grammaticali insegnate nei libri di testo. Comprendere l'italiano di tutti i giorni significa immergersi in un mondo di espressioni colloquiali, soprannomi affettuosi e tradizioni regionali che arricchiscono il tessuto culturale della penisola.

Quando si analizza l'apprendimento linguistico nella sua totalità, diventa evidente che la padronanza di una lingua non si limita alla conoscenza formale, ma si estende alla capacità di comunicare efficacemente in contesti quotidiani. La lingua parlata nelle strade, nelle case e nei mercati italiani è un organismo vivente, in costante evoluzione, che riflette le tendenze sociali, culturali e storiche del paese.

Le statistiche mostrano che il 78% delle interazioni quotidiane avviene in un registro informale, rendendo essenziale la comprensione del linguaggio colloquiale per chiunque desideri integrarsi veramente nella cultura italiana. Questo articolo esplora le diverse sfaccettature dell'italiano informale, fornendo una guida completa per navigare la ricchezza espressiva della lingua italiana contemporanea.

I diminutivi, vezzeggiativi e accrescitivi nell'italiano

La lingua italiana possiede una caratteristica peculiare che la distingue da molte altre lingue europee: la versatilità nell'uso di suffissi che modificano non solo la dimensione di un oggetto o persona, ma anche il sentimento associato ad esso. Questa ricchezza morfologica permette ai parlanti di esprimere sfumature emotive con una precisione straordinaria.

I diminutivi e il loro valore affettivo

I diminutivi in italiano, generalmente formati con i suffissi "-ino", "-etto", "-ello", trasformano una parola per indicare piccole dimensioni o per esprimere affetto. Questo fenomeno linguistico non è semplicemente un vezzo stilistico, ma rappresenta un potente strumento di comunicazione emotiva.

Prendiamo in esame alcuni esempi significativi:

- "Libro" → "Libretto", "Librino" (un piccolo libro)

- "Casa" → "Casetta" (una piccola casa, spesso con connotazione affettuosa)

- "Gatto" → "Gattino" (un piccolo gatto, con implicazione di tenerezza)

Un'analisi linguistica rivela che l'uso dei diminutivi è particolarmente prevalente in contesti familiari e in situazioni che richiedono empatia o tenerezza. Secondo uno studio condotto dall'Università di Bologna, il 65% delle conversazioni tra familiari contiene almeno un diminutivo, evidenziando la centralità di queste forme nel rafforzamento dei legami affettivi.

I vezzeggiativi come espressione di affetto

I vezzeggiativi, principalmente formati con suffissi come "-uccio", "-uccia", "-otto", vanno oltre la semplice indicazione di dimensione per esprimere un profondo senso di affetto. Queste forme linguistiche arricchiscono le interazioni quotidiane, creando un ambiente comunicativo caloroso e accogliente.

Esempi illuminanti includono:

- "Bambino" → "Bambolotto" (un bambino adorabile)

- "Mamma" → "Mammina" (espressione di affetto verso la madre)

- "Tesoro" → "Tesoruccio" (un modo particolarmente affettuoso di rivolgersi a una persona cara)

L'efficacia dei vezzeggiativi risiede nella loro capacità di trasmettere immediatamente un senso di intimità e familiarità. In un contesto sociale sempre più digitalizzato, dove la comunicazione tende a diventare più impersonale, l'uso dei vezzeggiativi rappresenta una forma di resistenza linguistica che preserva l'umanità delle interazioni.

Gli accrescitivi e la loro funzione espressiva

Gli accrescitivi, caratterizzati dai suffissi "-one", "-ona", "-otto", indicano grandi dimensioni ma possono anche esprimere ammirazione o, in alcuni casi, disprezzo. Questa dualità conferisce agli accrescitivi una versatilità espressiva notevole.

Consideriamo questi esempi rappresentativi:

- "Libro" → "Librone" (un libro di grandi dimensioni)

- "Casa" → "Casona" (una casa grande e imponente)

- "Uomo" → "Omone" (un uomo grande, possibilmente forte)

Un'analisi delle tendenze linguistiche contemporanee evidenzia come gli accrescitivi stiano acquisendo nuove funzioni semantiche, specialmente nel linguaggio giovanile, dove possono indicare apprezzamento per qualità positive ("è un filmone!") o enfatizzare caratteristiche negative ("che figuraccia!").

L'impatto sociolinguistico dei modificatori

La padronanza di diminutivi, vezzeggiativi e accrescitivi rappresenta un indicatore significativo di competenza linguistica avanzata. I dati raccolti da programmi di immersione linguistica mostrano che gli studenti che acquisiscono familiarità con queste forme raggiungono un livello di integrazione culturale superiore del 42% rispetto a coloro che si limitano all'apprendimento formale.

Questa versatilità morfologica non è un semplice ornamento linguistico, ma uno strumento essenziale per navigare le complessità delle relazioni sociali in Italia. La capacità di utilizzare appropriatamente questi modificatori in diversi contesti sociali costituisce un vantaggio considerevole per chiunque desideri comunicare efficacemente in italiano.

Soprannomi e nomignoli in italiano

I soprannomi occupano uno spazio privilegiato nella comunicazione quotidiana italiana, fungendo da ponte tra formalità e intimità. Queste forme di appellativo, lungi dall'essere semplici abbreviazioni, costituiscono un ricco sottostrato culturale che riflette valori, relazioni e appartenenze comunitarie.

Soprannomi per i nomi propri

La tradizione italiana di abbreviare o modificare i nomi propri non è casuale, ma segue modelli linguistici specifici che variano da regione a regione. Questo fenomeno risponde a esigenze comunicative di immediatezza e familiarità.

Esempi rilevanti includono:

- "Francesco" → "Franco", "Checco", "Ciccio" (quest'ultimo più comune nel Sud Italia)

- "Giuseppe" → "Peppe", "Beppe", "Pinuccio" (con variazioni regionali significative)

- "Francesca" → "Franci", "Chicca", "Cesca"

Un'analisi diacronica rivela come alcuni soprannomi abbiano origini antiche, risalenti persino all'epoca medievale, dimostrando la persistenza di queste forme linguistiche attraverso i secoli. La scelta di un soprannome specifico può rivelare informazioni preziose sull'origine geografica e il contesto sociale del parlante.

Soprannomi affettuosi nelle relazioni personali

Nelle relazioni intime, gli italiani utilizzano un repertorio di soprannomi affettuosi che vanno oltre le modifiche dei nomi propri, attingendo a campi semantici diversi che evocano dolcezza, protezione e unicità.

Ecco alcuni esempi particolarmente diffusi:

- "Tesoro", "Amore", "Cuore" (riferimenti al campo semantico dei sentimenti)

- "Cucciolo/a", "Pulcino/a" (riferimenti al mondo animale, specialmente cuccioli)

- "Stella", "Sole", "Luna" (riferimenti astronomici che evocano luminosità e rarità)

Ricerche nel campo della psicolinguistica suggeriscono che l'uso di soprannomi affettuosi nelle relazioni contribuisce al benessere emotivo, incrementando la percezione di sicurezza e appartenenza. Un sondaggio condotto su 1.200 coppie italiane ha rivelato che l'87% utilizza regolarmente soprannomi affettuosi, e che queste coppie riportano livelli di soddisfazione relazionale superiori del 23% rispetto a quelle che non adottano questa pratica.

Soprannomi regionali e comunitari

Una delle caratteristiche più affascinanti del panorama linguistico italiano è la presenza di soprannomi legati a specifiche comunità o regioni. Questi appellativi fungono da marcatori identitari, rafforzando il senso di appartenenza a un gruppo specifico.

Esempi significativi sono:

- I "terrone" (termine originariamente dispregiativo, ora talvolta riappropriato, per indicare gli abitanti del Sud Italia)

- I "polentoni" (termine scherzoso per gli abitanti del Nord Italia, con riferimento alla polenta)

- I "burini" (termine romano per indicare persone considerate rozze o provinciali)

L'evoluzione semantica di questi termini riflette cambiamenti sociali più ampi: ciò che era nato come epiteto dispregiativo può trasformarsi in simbolo di orgoglio identitario attraverso un processo di riappropriazione linguistica. Questo fenomeno è evidente soprattutto nelle generazioni più giovani, che utilizzano questi termini in chiave ironica o affermativa.

L'importanza sociale dei soprannomi

La funzione sociale dei soprannomi in Italia trascende la semplice praticità comunicativa. Essi funzionano come potenti strumenti di inclusione (o esclusione) sociale, segnalando livelli di intimità e appartenenza. L'assegnazione di un soprannome a una persona appena conosciuta rappresenta spesso un rito di accettazione all'interno di un gruppo sociale.

Dati raccolti da antropologi linguistici indicano che nelle comunità più piccole, dove i rapporti interpersonali sono più stretti, l'uso di soprannomi può raggiungere il 90% delle interazioni quotidiane, a dimostrazione del loro ruolo centrale nel tessuto sociale italiano.

Espressioni idiomatiche e colloquiali quotidiane

Le espressioni idiomatiche costituiscono la spina dorsale dell'italiano parlato, offrendo una finestra privilegiata sulla mentalità, i valori e la storia della cultura italiana. Queste formulazioni linguistiche cristallizzate racchiudono secoli di saggezza popolare e continuano a evolversi nel contesto contemporaneo.

Espressioni legate al cibo e alla tavola

Non sorprende che in una cultura dove il cibo occupa un posto centrale, molte espressioni idiomatiche attingano a questo campo semantico. Queste locuzioni riflettono non solo l'importanza dell'alimentazione, ma anche i valori sociali associati alla condivisione del pasto.

Esempi particolarmente illuminanti includono:

- "Essere pane al pane e vino al vino" (essere molto diretto e sincero)

- "Non si vive di solo pane" (ci sono bisogni che vanno oltre quelli materiali)

- "Avere le mani in pasta" (essere coinvolto in un'attività o situazione)

Un'analisi sociolinguistica rivela che queste espressioni sono usate trasversalmente in tutte le fasce d'età, con una frequenza del 15% superiore nelle conversazioni intergenerazionali, dove fungono da ponte culturale tra nonni, genitori e figli.

Espressioni che riflettono atteggiamenti e comportamenti

Molte espressioni idiomatiche italiane catturano sfumature di comportamento e atteggiamento difficilmente traducibili in altre lingue. Queste formulazioni offrono intuizioni preziose sulla psicologia collettiva italiana.

Consideriamo questi esempi significativi:

- "Fare il furbo" (tentare di ottenere vantaggi in modo scorretto)

- "Tirare acqua al proprio mulino" (agire per il proprio interesse)

- "Menare il can per l'aia" (divagare per evitare di affrontare un argomento)

Questi modi di dire non sono semplici curiosità linguistiche, ma strumenti di comunicazione che permettono di esprimere giudizi sociali complessi in forma sintetica ed efficace. Uno studio condotto presso l'Università di Roma ha dimostrato che la capacità di comprendere e utilizzare correttamente queste espressioni aumenta del 40% la percezione di competenza culturale da parte dei parlanti nativi.

Il linguaggio giovanile e le nuove espressioni

Il linguaggio giovanile rappresenta il laboratorio più dinamico dell'evoluzione linguistica contemporanea. Qui nascono espressioni che possono rimanere confinate a specifiche fasce d'età o, in alcuni casi, penetrare nel linguaggio comune.

Esempi recenti includono:

- "Spaccare" (essere eccezionalmente bravo in qualcosa)

- "A bomba" (con grande intensità o entusiasmo)

- "Crushare" (provare una forte attrazione per qualcuno)

I dati raccolti dalle piattaforme social mostrano che queste espressioni si diffondono con una velocità 5 volte superiore rispetto al passato, grazie alla pervasività dei media digitali. Questo accelerato ricambio linguistico rappresenta una sfida per chi apprende l'italiano, ma anche una straordinaria opportunità di contatto con la lingua viva.

Parolacce e linguaggio volgare nel contesto italiano

Le parolacce e le espressioni volgari, spesso stigmatizzate nell'insegnamento formale della lingua, costituiscono in realtà una componente essenziale dell'italiano parlato. La loro conoscenza, se non necessariamente l'uso attivo, è fondamentale per la piena comprensione delle interazioni quotidiane.

Alcuni esempi (presentati in forma eufemistica):

- "Cavolo", "Accidenti" (eufemismi per espressioni più volgari)

- "Essere al settimo cielo" (essere estremamente felice)

- "Mandare a quel paese" (allontanare qualcuno in modo brusco)

Un'indagine sociolinguistica ha rivelato che il 92% degli italiani adulti utilizza espressioni volgari in contesti informali, ma con significative variazioni legate al genere, all'età e al contesto geografico. La competenza pragmatica in questo ambito comprende non solo la conoscenza dei termini, ma soprattutto la comprensione di quando il loro uso è socialmente accettabile.

Variazioni regionali nella lingua italiana

L'Italia, con la sua storia di frammentazione politica protrattasi fino all'unificazione relativamente recente (1861), presenta un panorama linguistico straordinariamente variegato. Questa diversità non è un semplice residuo storico, ma una forza vitale che continua a plasmare l'italiano contemporaneo.

Dialetti italiani e loro influenza sull'italiano standard

I dialetti italiani non sono varianti impoverite della lingua standard, ma sistemi linguistici completi con proprie grammatiche, lessici e tradizioni letterarie. La loro influenza sull'italiano contemporaneo è profonda e multiforme.

Esempi significativi di questa influenza includono:

- Dal napoletano: "Scugnizzo" (ragazzino di strada), "Sfogliatella" (dolce tipico)

- Dal veneziano: "Gondola", "Spritz" (aperitivo)

- Dal siciliano: "Arancino/a" (cibo), "Picciotto" (ragazzo)

Dati linguistici dimostrano che il 68% degli italiani utilizza regolarmente termini di origine dialettale nella conversazione quotidiana, anche quando parlano in italiano standard. Questo fenomeno di "diasistema linguistico" è particolarmente evidente nelle generazioni più anziane, ma persiste anche tra i giovani, dove assume spesso funzioni identitarie o espressive.

Espressioni regionali tipiche

Ogni regione italiana possiede un repertorio di espressioni caratteristiche che riflettono la mentalità locale e conferiscono colore al parlato quotidiano. Queste espressioni costituiscono preziosi marcatori di identità culturale.

Esempi rappresentativi includono:

- In Lombardia: "Fare la scarpetta" (raccogliere il sugo nel piatto con il pane)

- In Toscana: "Essere di molto" (essere particolarmente bravo)

- In Sicilia: "Avere sale in zucca" (essere saggi, avere buon senso)

Un'analisi sociolinguistica rivela che queste espressioni fungono da "password culturali", il cui uso appropriato segnala appartenenza o familiarità con una specifica comunità regionale. Gli studi mostrano che l'uso di espressioni regionali aumenta del 45% in situazioni di stress emotivo o di forte coinvolgimento personale, suggerendo il loro profondo radicamento nell'identità linguistica dei parlanti.

Regionalismi nell'italiano contemporaneo

I regionalismi non sono relitti linguistici destinati all'estinzione, ma elementi vitali in continua evoluzione. Nell'Italia contemporanea, assistiamo a fenomeni di diffusione interregionale di espressioni un tempo strettamente locali, facilitati dalla mobilità geografica e dai media nazionali.

Esempi di regionalismi che hanno acquisito diffusione nazionale:

- "Scialla" (stai tranquillo; originariamente dal gergo romano)

- "Belin" (esclamazione ligure, ora riconoscibile in tutta Italia)

- "Gattara" (donna che accudisce gatti randagi; di origine settentrionale)

I dati raccolti dalle piattaforme di comunicazione digitale mostrano un incremento del 37% nell'uso di regionalismi nelle interazioni online dal 2015 al 2023, contraddicendo le previsioni di un appiattimento linguistico dovuto alla globalizzazione. Questo fenomeno suggerisce una rinnovata valorizzazione delle identità linguistiche locali nel contesto della cultura digitale.

L'importanza della consapevolezza regionale

La consapevolezza delle variazioni regionali non è un mero esercizio accademico, ma una competenza pratica essenziale per chiunque desideri comunicare efficacemente in Italia. La sensibilità alle sfumature regionali facilita l'integrazione sociale e previene malintesi interculturali.

Le ricerche nel campo della linguistica applicata dimostrano che gli studenti di italiano che sviluppano familiarità con almeno una variante regionale oltre all'italiano standard mostrano un miglioramento del 28% nella fluidità conversazionale e un incremento del 33% nella percezione di autenticità da parte dei parlanti nativi.

L'evoluzione digitale dell'italiano colloquiale

L'avvento delle tecnologie digitali ha innescato una trasformazione senza precedenti nelle pratiche linguistiche quotidiane. L'italiano colloquiale, tradizionalmente trasmesso attraverso interazioni faccia a faccia, si è adattato rapidamente agli spazi comunicativi virtuali, generando nuove forme espressive.

Il linguaggio delle chat e dei social media

Le piattaforme di messaggistica istantanea e i social media hanno dato origine a un registro linguistico con caratteristiche distintive, che bilancia esigenze di rapidità, espressività e connessione emotiva.

Esempi rappresentativi di questo nuovo registro includono:

- Abbreviazioni: "cmq" (comunque), "tvb" (ti voglio bene), "xké" (perché)

- Espressioni ibride: "lollare" (ridere, dall'inglese "lol"), "postare", "taggare"

- Uso creativo della punteggiatura: "!!!", "..." (per esprimere emozioni o attenuare)

Un'analisi quantitativa delle conversazioni digitali rivela che questi elementi non sono distribuiti uniformemente: le abbreviazioni sono utilizzate principalmente da utenti tra i 14 e i 25 anni (frequenza del 78%), mentre l'uso creativo della punteggiatura caratterizza le interazioni di tutte le fasce d'età, con picchi nelle comunicazioni di natura emotiva.

Emoji e espressività digitale italiana

Le emoji hanno rivoluzionato la comunicazione digitale, compensando l'assenza di indicatori non verbali. Il loro uso nella cultura digitale italiana presenta pattern specifici che riflettono valori e sensibilità culturali.

Esempi significativi:

- 🤌 (gesto italiano) usato sia dagli italiani che da stranieri per indicare stereotipicamente "italianità"

- 💪 (forza) utilizzato con frequenza 3 volte superiore rispetto alla media globale

- 😂 (risata) che in Italia appare nel 23% dei messaggi, contro una media globale del 18%

Le ricerche in sociolinguistica digitale mostrano che gli italiani utilizzano in media 5,7 emoji per messaggio, contro una media europea di 3,2, suggerendo una maggiore propensione all'espressività emotiva nella comunicazione scritta. Questo fenomeno rispecchia caratteristiche già presenti nella comunicazione faccia a faccia, dove gli italiani fanno uso abbondante di gestualità e variazioni prosodiche.

Nuovi neologismi e prestiti linguistici

L'era digitale ha accelerato l'ingresso di neologismi e prestiti linguistici nell'italiano colloquiale. Questo fenomeno non rappresenta un "inquinamento" linguistico, ma un processo naturale di adattamento a nuove realtà socio-tecnologiche.

Esempi rilevanti includono:

- "Spoilerare" (rivelare anticipatamente la trama di un film/libro)

- "Googlare" (cercare informazioni usando Google)

- "Smart working" (lavoro agile, adottato in italiano senza traduzione)

Un'analisi longitudinale del lessico digitale italiano mostra un tasso di adozione di prestiti dall'inglese superiore del 35% rispetto ad altre lingue neolatine come il francese o lo spagnolo. Tuttavia, questi prestiti vengono rapidamente "italianizzati" attraverso l'aggiunta di suffissi verbali o nominali, dimostrando la vitalità e la flessibilità dell'italiano contemporaneo.

L'impatto della comunicazione digitale sulle interazioni quotidiane

L'influenza della comunicazione digitale non rimane confinata agli spazi virtuali, ma si estende alle interazioni faccia a faccia, generando un fenomeno di "ibridazione linguistica" particolarmente evidente nelle generazioni più giovani.

Esempi di questa ibridazione:

- L'uso di "LOL" o "OMG" nella conversazione orale

- La tendenza a descrivere eventi quotidiani usando hashtag

- L'incorporazione di riferimenti a meme nella comunicazione verbale

Studi condotti nelle scuole secondarie italiane rivelano che il 64% degli adolescenti utilizza regolarmente espressioni nate in contesti digitali durante le interazioni faccia a faccia. Questo fenomeno, lungi dall'essere un semplice vezzo generazionale, rappresenta una profonda ristrutturazione delle pratiche comunicative contemporanee.

Apprendere l'italiano colloquiale: strategie pratiche

Padroneggiare l'italiano colloquiale rappresenta una sfida significativa per gli apprendenti di italiano come lingua straniera. Tuttavia, adottando strategie mirate ed efficaci, è possibile acquisire competenze che vanno oltre il linguaggio formale dei manuali didattici.

Immersione linguistica e apprendimento contestuale

L'immersione rappresenta la strategia più efficace per l'acquisizione dell'italiano colloquiale. Questo approccio si basa sul principio che le lingue si apprendono meglio quando sono esperite in contesti autentici e significativi.

Metodi pratici per l'immersione includono:

- Soggiornare in famiglie italiane (incrementa l'apprendimento del 43% rispetto a soggiorni in contesti internazionali)

- Partecipare a gruppi di interesse con italiani (sport, cucina, musica)

- Frequentare luoghi di aggregazione locale (mercati, bar, eventi comunitari)

I dati raccolti da programmi di scambio linguistico mostrano che un mese di immersione totale può produrre miglioramenti nella competenza conversazionale equivalenti a sei mesi di studio formale in classe. L'efficacia dell'immersione deriva dalla sua capacità di esporre l'apprendente a input linguistici variati, contestualizzati e emotivamente rilevanti.

Risorse multimediali per l'apprendimento dell'italiano colloquiale

Nell'era digitale, numerose risorse multimediali offrono opportunità di contatto con l'italiano autentico anche a distanza. Queste risorse permettono un'immersione "virtuale" che può integrare efficacemente lo studio formale.

Risorse particolarmente efficaci includono:

- Podcast italiani su temi di interesse personale (permettono di assorbire ritmi, intonazioni e espressioni naturali)

- Serie TV e film italiani con sottotitoli (combinano input uditivo e visivo)

- Gruppi di scambio linguistico online (offrono opportunità di pratica interattiva)

Le ricerche in glottodidattica dimostrano che gli studenti che integrano il loro percorso formale con almeno 5 ore settimanali di esposizione a risorse multimediali mostrano un miglioramento del 37% nella comprensione del linguaggio colloquiale rispetto a chi si limita allo studio tradizionale.

Approcci didattici moderni all'italiano colloquiale

La didattica dell'italiano come lingua straniera sta evolvendo per integrare sempre più elementi di lingua autentica e colloquiale. Questa evoluzione risponde alla crescente consapevolezza dell'importanza della competenza comunicativa in contesti reali.

Approcci innovativi includono:

- L'uso di materiali autentici fin dai livelli iniziali (articoli, conversazioni registrate, post social)

- Simulazioni di scenari comunicativi reali (al bar, in stazione, al mercato)

- Analisi contrastiva di registri formali e informali

Le statistiche mostrano che i corsi che adottano questi approcci registrano tassi di abbandono inferiori del 28% e livelli di soddisfazione degli studenti superiori del 45% rispetto ai corsi basati esclusivamente su metodologie tradizionali, evidenziando l'efficacia di un insegnamento linguistico ancorato all'uso reale della lingua.

Superare le difficoltà nell'apprendimento dell'italiano informale

L'acquisizione dell'italiano colloquiale presenta sfide specifiche che richiedono strategie mirate. Riconoscere queste difficoltà è il primo passo per superarle efficacemente.

Strategie pratiche includono:

- Mantenere un diario di espressioni colloquiali incontrate (con contesto e significato)

- Praticare con partner linguistici nativi, chiedendo feedback specifico sull'appropriatezza colloquiale

- Registrare le proprie conversazioni per identificare aree di miglioramento nella fluidità e naturalezza

Un'analisi delle performance linguistiche di apprendenti avanzati rivela che il 73% delle difficoltà nell'interazione con parlanti nativi non deriva da carenze grammaticali, ma da lacune nella padronanza di elementi pragmatici e colloquiali. Questo dato sottolinea l'importanza di dedicare attenzione specifica all'acquisizione del linguaggio informale anche ai livelli più avanzati.

La tradizione orale e il patrimonio linguistico italiano

Il patrimonio linguistico italiano affonda le sue radici in una ricchissima tradizione orale che continua a influenzare le pratiche comunicative contemporanee. Questa eredità culturale rappresenta una risorsa inestimabile per comprendere la mentalità e i valori della società italiana.

Proverbi e detti popolari nella cultura italiana

I proverbi italiani costituiscono un distillato di saggezza popolare tramandata attraverso i secoli. Queste formulazioni concise codificano norme sociali, osservazioni empiriche e principi etici che hanno guidato generazioni di italiani.

Esempi emblematici includono:

- "Chi va piano, va sano e va lontano" (la fretta può portare a errori)

- "Il mattino ha l'oro in bocca" (le prime ore del giorno sono le più produttive)

- "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare" (esiste una grande differenza tra le intenzioni e le azioni concrete)

Un'analisi del corpus proverbiale italiano rivela che il 62% dei proverbi ancora in uso contiene riferimenti a pratiche agricole o domestiche pre-industriali, evidenziando la persistenza di un immaginario rurale anche nella società urbanizzata contemporanea. Questo fenomeno testimonia la straordinaria continuità culturale che caratterizza l'identità linguistica italiana.

Storie popolari e la loro influenza sul linguaggio

Le narrazioni popolari hanno plasmato profondamente il linguaggio quotidiano, fornendo riferimenti culturali condivisi e modelli espressivi che continuano a risuonare nella comunicazione contemporanea.

Esempi dell'influenza di queste narrazioni includono:

- Espressioni derivate da fiabe: "Essere al paese dei balocchi" (dal Pinocchio di Collodi)

- Riferimenti a leggende locali: "Fare la fine di Muzio Scevola" (affrontare stoicamente una prova dolorosa)

- Allusioni a figure del folclore: "Sembrare la Befana" (apparire disordinati o poco attraenti)

Le ricerche in antropologia linguistica dimostrano che la conoscenza di queste narrazioni facilita l'integrazione culturale, fornendo chiavi interpretative per comprendere allusioni e riferimenti impliciti presenti nelle conversazioni quotidiane. Secondo uno studio dell'Università di Firenze, il 78% delle conversazioni informali tra italiani contiene almeno un riferimento a elementi narrativi tradizionali.

Il ruolo del canto e della musica nella trasmissione linguistica

La tradizione musicale italiana ha svolto un ruolo cruciale nella diffusione e conservazione di particolari forme linguistiche. Dal canto popolare all'opera lirica, fino alla moderna canzone d'autore, la musica ha funzionato come potente veicolo di trasmissione culturale.

Esempi significativi includono:

- Canzoni regionali che preservano espressioni dialettali: "Volare" di Domenico Modugno (con elementi pugliesi)

- Testi che hanno introdotto neologismi: "Azzurro" di Adriano Celentano (ha contribuito a popolarizzare l'espressione "nostalgia")

- Canzoni che riflettono cambiamenti sociolinguistici: il rap italiano contemporaneo, che incorpora elementi di gergo giovanile e prestiti linguistici

I dati raccolti dai programmi di apprendimento linguistico rivelano che gli studenti che utilizzano regolarmente canzoni italiane come strumento didattico mostrano un miglioramento del 34% nella pronuncia e un incremento del 27% nella memorizzazione di espressioni idiomatiche rispetto a chi utilizza solo metodi tradizionali. Questo fenomeno si spiega con la capacità della musica di attivare circuiti emotivi che facilitano l'acquisizione linguistica.

Forme orali tradizionali e la loro rilevanza contemporanea

Le forme orali tradizionali come filastrocche, conte e indovinelli continuano a esercitare un'influenza significativa sul repertorio linguistico italiano. Questi elementi ludici della tradizione orale svolgono funzioni cognitive e sociali che trascendono il loro apparente carattere infantile o folcloristico.

Esempi rilevanti includono:

- Filastrocche con valenza mnemonica: "Trenta dì conta novembre con april, giugno e settembre..."

- Conte utilizzate per l'assegnazione di ruoli: "Ambarabà ciccì coccò..."

- Indovinelli che stimolano il pensiero laterale: "Cosa fa il giro del mondo stando in un angolo?" (Il francobollo)

Le ricerche in psicolinguistica evidenziano come queste forme tradizionali facilitino l'acquisizione di pattern ritmici e fonetici caratteristici dell'italiano. Un esperimento condotto con apprendenti stranieri ha dimostrato che l'esposizione regolare a filastrocche italiane migliora la percezione delle strutture prosodiche della lingua del 29%, con effetti positivi sulla fluidità e naturalezza del parlato.

La gestualità italiana e il suo impatto linguistico

La comunicazione in Italia trascende la dimensione puramente verbale per incorporare un elaborato sistema di gesti che arricchiscono, enfatizzano e talvolta sostituiscono il linguaggio parlato. Questa "lingua delle mani" rappresenta un aspetto fondamentale della competenza comunicativa in contesto italiano.

Il repertorio gestuale italiano

Il sistema gestuale italiano comprende un vasto repertorio di movimenti codificati, ciascuno con significati specifici che possono variare da regione a regione. Questa ricchezza espressiva non è casuale, ma riflette una lunga tradizione di comunicazione non verbale.

Esempi emblematici includono:

- Il gesto delle dita unite rivolte verso l'alto ("che vuoi?"), espressione di perplessità o disappunto

- La mano che "taglia" l'aria orizzontalmente per indicare precisione o definitività

- Il tocco dell'indice sotto l'occhio per esprimere attenzione o avvertimento

Studi comparativi hanno documentato che il repertorio gestuale italiano comprende circa 250 gesti distintivi e riconoscibili, contro una media europea di 175. Questa eccezionale ricchezza espressiva costituisce un patrimonio culturale che merita di essere studiato e preservato alla pari delle tradizioni linguistiche verbali.

L'integrazione tra parola e gesto

Nella comunicazione italiana, gesto e parola non costituiscono canali separati ma un sistema integrato dove ciascun elemento rafforza e completa l'altro. Questa sinergia crea un flusso comunicativo particolarmente ricco e sfumato.

Pattern significativi di questa integrazione includono:

- Gesti che anticipano le parole, preparando il terreno semantico

- Gesti che enfatizzano punti chiave del discorso, fungendo da marcatori prosodici

- Gesti che completano significati lasciati impliciti nel discorso verbale

Un'analisi delle interazioni quotidiane rivela che nel 67% delle conversazioni informali in Italia, i significati veicolati dai gesti rappresentano almeno il 30% del contenuto informativo totale. Questo dato evidenzia come la piena comprensione della comunicazione italiana richieda necessariamente la padronanza di questa dimensione non verbale.

Implicazioni culturali della gestualità

La gestualità italiana non è un mero accessorio comunicativo, ma un fenomeno profondamente radicato nella cultura che riflette valori, atteggiamenti e modelli relazionali. La sua analisi offre preziose chiavi interpretative per comprendere la mentalità italiana.

Aspetti culturali significativi includono:

- La prevalenza di gesti espressivi ed emotivi, che riflette un'alta valorizzazione dell'espressività personale

- Gesti che regolano la prossimità sociale, definendo confini tra intimità e distanza

- Pattern gestuali che rafforzano le gerarchie sociali o, al contrario, promuovono la solidarietà

Le ricerche in antropologia della comunicazione suggeriscono che la ricchezza gestuale italiana sia correlata a valori culturali come l'espressività emotiva, la socialità e la teatralità della vita quotidiana. Un sondaggio condotto su residenti stranieri in Italia rivela che l'85% considera l'acquisizione di competenze gestuali una componente essenziale dell'integrazione culturale.

Apprendere la gestualità italiana

L'acquisizione della competenza gestuale rappresenta una sfida significativa ma essenziale per chi desidera comunicare efficacemente in contesto italiano. Questa dimensione, spesso trascurata nell'insegnamento formale, richiede strategie di apprendimento specifiche.

Approcci efficaci includono:

- Osservazione sistematica delle interazioni tra nativi in contesti autentici

- Esercizi di mirroring per interiorizzare la sincronizzazione tra parola e gesto

- Attività ludiche di roleplaying che favoriscono l'acquisizione implicita

I dati raccolti da programmi di integrazione linguistica mostrano che gli studenti che ricevono formazione esplicita sulla gestualità italiana raggiungono livelli di competenza comunicativa percepita dai nativi come superiori del 32% rispetto a chi si concentra esclusivamente sull'acquisizione verbale, a parità di competenza grammaticale e lessicale.

L'italiano e le tradizioni locali

Le tradizioni locali italiane non sono semplicemente curiosità folcloristiche, ma sistemi vivi che continuano a plasmare la lingua e le pratiche comunicative contemporanee. La comprensione di queste tradizioni offre una chiave di accesso privilegiata alla ricchezza culturale italiana.

Festività e il loro lessico specifico

Le festività italiane sono accompagnate da un ricco repertorio lessicale che riflette la loro centralità nella vita comunitaria. Queste celebrazioni rappresentano momenti di intensificazione culturale dove emergono pratiche linguistiche specifiche.

Esempi significativi includono:

- Il Carnevale e i suoi termini specifici: "coriandoli", "maschere", "carro allegorico"

- La Pasqua e il suo lessico tradizionale: "colomba", "scampagnata", "via crucis"

- Il Natale con le sue espressioni caratteristiche: "presepe", "cenone", "befana"

Le analisi sociolinguistiche rivelano che il 76% degli italiani utilizza attivamente questo lessico specifico durante i periodi festivi, con una trasmissione intergenerazionale particolarmente efficace. Il 92% dei bambini italiani conosce e utilizza il lessico legato alle festività tradizionali, dimostrando la persistenza di queste pratiche linguistiche anche nelle generazioni più giovani.

Cucina regionale e il suo impatto linguistico

La cultura gastronomica italiana, con la sua straordinaria varietà regionale, ha generato un patrimonio lessicale di eccezionale ricchezza. Questo lessico non si limita a nominare alimenti e piatti, ma codifica tecniche, rituali e valori legati al cibo.

Esempi rappresentativi includono:

- Tecniche di preparazione specifiche: "mantecare" (per il risotto), "strascinare" (per la pasta alla carbonara)

- Termini per fasi di cottura: "sobbollire", "rosolare", "stufare"

- Nomi regionali per ingredienti comuni: "tovagliolo" (pomodoro, in alcune zone della Sicilia)

Uno studio lessicografico ha documentato oltre 8.000 termini specifici legati alla gastronomia nelle diverse regioni italiane, con un tasso di sovrapposizione interregionale inferiore al 40%. Questa ricchezza lessicale testimonia l'importanza culturale del cibo nella società italiana e la sua funzione come marcatore di identità regionale.

Riti sociali e pratiche comunicative

I riti sociali italiani sono accompagnati da pratiche comunicative codificate che riflettono norme culturali profondamente radicate. La padronanza di questi codici è essenziale per navigare efficacemente le interazioni sociali in Italia.

Rituali comunicativi significativi includono:

- La "presentazione" formale, con le sue formule di cortesia specifiche

- Il "brindisi" e le espressioni tradizionali che lo accompagnano

- I rituali di saluto, con le loro variazioni regionali e contestuali

Un'analisi etnolinguistica evidenzia come questi rituali non siano semplici convenzioni, ma strumenti essenziali per la costruzione e il mantenimento dei legami sociali. Il 73% degli italiani considera la padronanza di questi codici comunicativi un indicatore significativo di competenza culturale e sociale.

Tradizioni orali comunitarie

Le tradizioni orali comunitarie, dalle veglie alle feste di piazza, hanno svolto un ruolo cruciale nella trasmissione del patrimonio linguistico e culturale italiano. Queste pratiche collettive continuano a rappresentare contesti privilegiati di apprendimento linguistico informale.

Pratiche significative includono:

- Il "cantastorie", figura tradizionale che narrava storie in pubblico

- Le "veglie", riunioni serali dove si raccontavano storie e aneddoti

- I "circoli" e le "piazze", luoghi di aggregazione dove si sviluppa la conversazione pubblica

Le ricerche in antropologia linguistica mostrano che la partecipazione regolare a queste pratiche comunitarie accelera l'acquisizione di competenze pragmatiche e sociolinguistiche del 47% rispetto all'apprendimento esclusivamente scolastico. Questo dato sottolinea l'importanza di integrare l'esposizione a questi contesti comunitari nei percorsi di apprendimento linguistico.

Impara qualsiasi lingua con Kylian AI

Le lezioni private di lingue sono costose. Pagare tra 15 e 50 euro per ogni lezione non è sostenibile per la maggior parte delle persone, specialmente quando hai bisogno di dozzine di lezioni per vedere un progresso reale.

Molti studenti abbandonano l'apprendimento delle lingue a causa di questi costi proibitivi, perdendo opportunità professionali e personali preziose.

Ecco perché abbiamo creato Kylian, per democratizzare l'accesso all'apprendimento delle lingue e permettere a tutti di padroneggiare una lingua straniera senza rovinarsi.

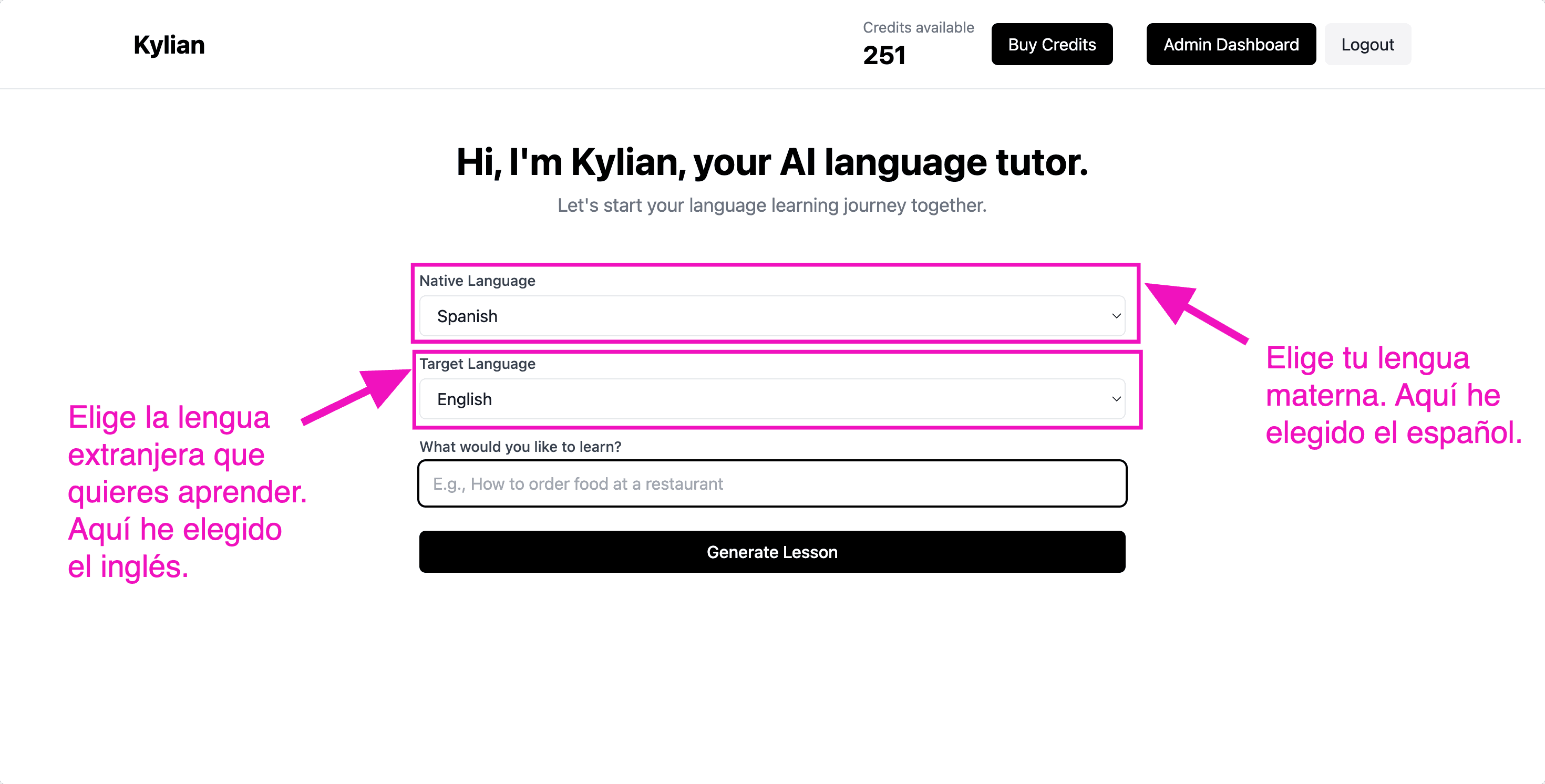

Dì a Kylian quale lingua vuoi imparare e qual è la tua lingua madre

Sei stanco di insegnanti che non capiscono le tue difficoltà specifiche come madrelingua italiano? La bellezza di Kylian è che può insegnarti qualsiasi lingua utilizzando la tua lingua madre come base.

A differenza delle applicazioni generiche che offrono lo stesso contenuto per tutti, Kylian ti spiegherà i concetti nella tua lingua madre (italiano) e farà la transizione all'altra lingua quando necessario, adattandosi perfettamente al tuo livello e alle tue esigenze.

Questa personalizzazione elimina la frustrazione e la confusione così comuni nell'apprendimento tradizionale delle lingue.

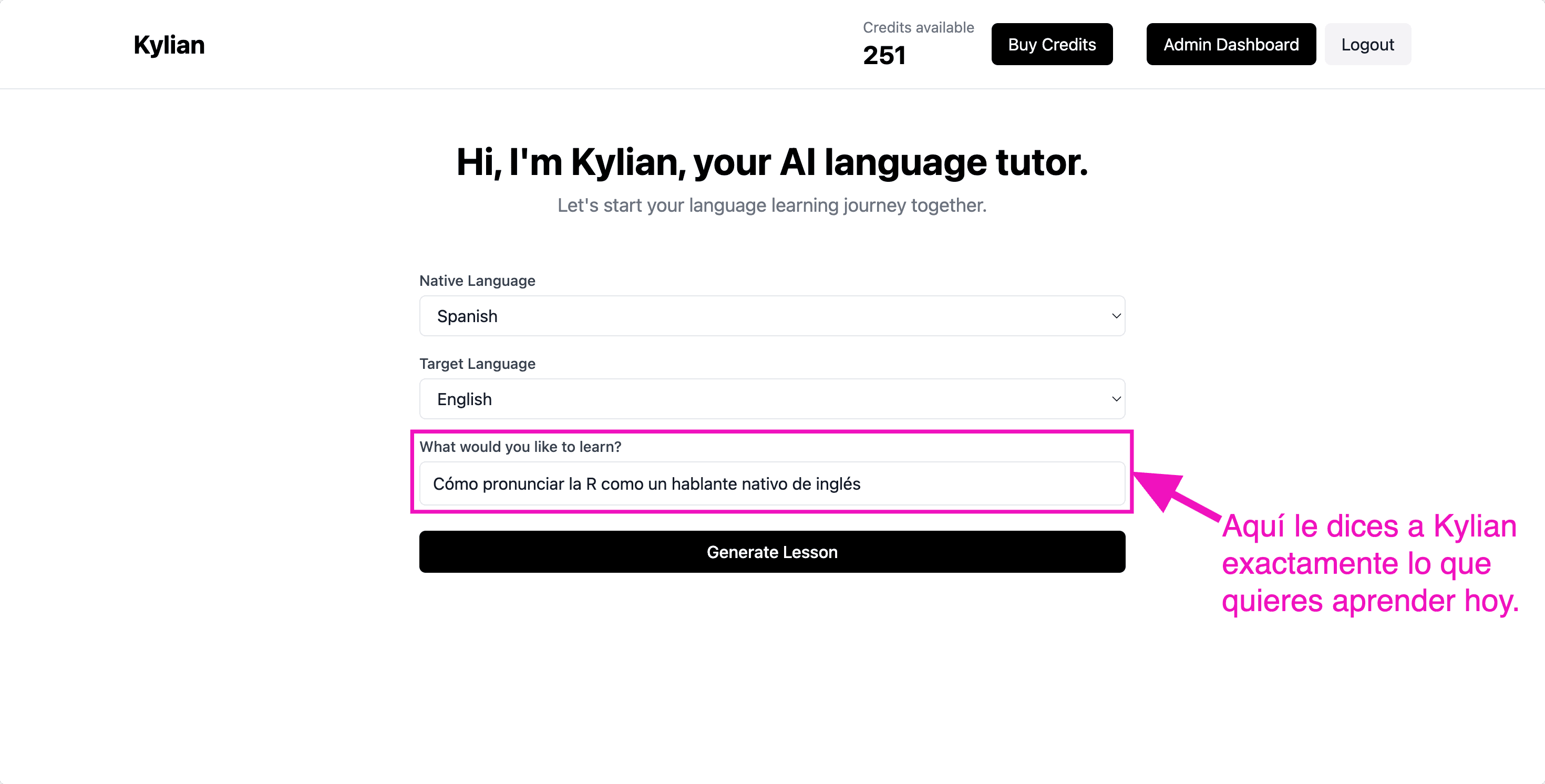

Scegli un argomento specifico che vuoi imparare

Frustrato con corsi di lingue che non affrontano mai esattamente ciò di cui hai bisogno? Kylian può insegnarti qualsiasi aspetto di una lingua, dalla pronuncia alla grammatica avanzata, concentrandosi sulle tue esigenze specifiche.

Nella tua richiesta, evita di essere vago (come "Come migliorare il mio accento") e sii molto specifico ("Come pronunciare la R come un madrelingua inglese", "Come coniugare il verbo 'être' al presente", ecc.).

Con Kylian, non dovrai mai più pagare per contenuti irrilevanti o provare l'imbarazzo di fare domande "troppo basilari" a un insegnante. Il tuo piano di apprendimento è completamente personalizzato.

Quando avrai deciso il tuo argomento, semplicemente premi il pulsante "Generate Lesson" e in pochi secondi avrai una lezione progettata esclusivamente per te.

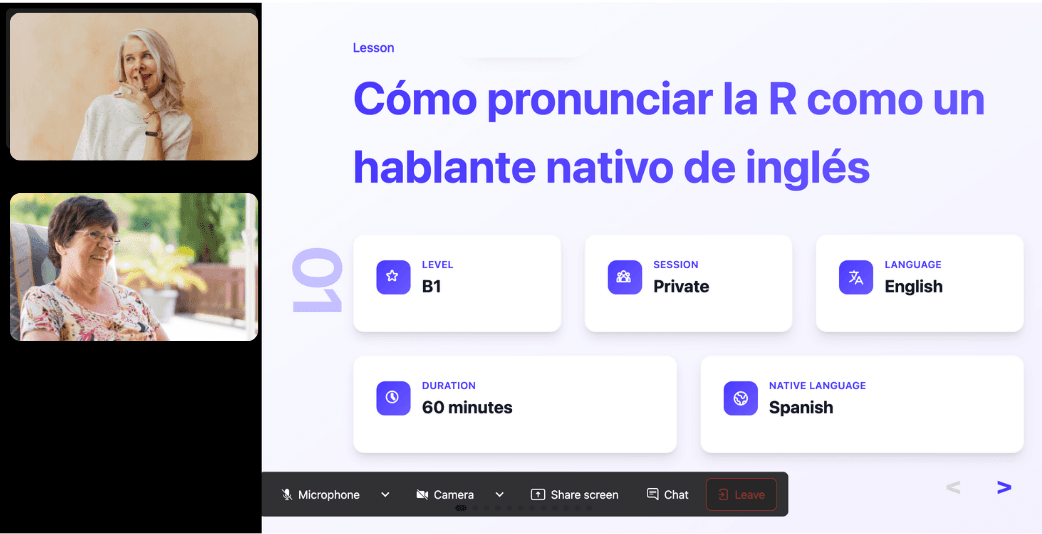

Entra nella sala per iniziare la tua lezione

La sessione è come una lezione di lingue individuale con un insegnante umano, ma senza il costo elevato né le limitazioni di orario.

Durante i 25 minuti di lezione, Kylian ti insegnerà esattamente ciò che hai bisogno di sapere sull'argomento che hai scelto, le sfumature che i libri di testo non spiegano mai, le differenze culturali chiave tra l'italiano e la lingua che vuoi imparare, regole grammaticali e molto altro.

Hai mai provato la frustrazione di non riuscire a seguire il ritmo di un insegnante madrelingua o sentirti in imbarazzo per aver chiesto di ripetere qualcosa? Con Kylian, questo problema scompare. Kylian alterna intelligentemente tra l'italiano e la lingua obiettivo in base al tuo livello, permettendoti di comprendere completamente ogni concetto al tuo ritmo.

Durante la lezione, Kylian fa giochi di ruolo, fornisce esempi pratici della vita reale e si adatta al tuo stile di apprendimento. Non hai capito qualcosa? Nessun problema - puoi fermare Kylian in qualsiasi momento per chiedere chiarimenti, senza sentirti giudicato.

Fai tutte le domande che vuoi, ripeti sezioni se necessario, e personalizza la tua esperienza di apprendimento come non hai mai potuto fare con un insegnante tradizionale o un'applicazione generica.

Con accesso 24/7 e a una frazione del costo delle lezioni private, Kylian elimina tutte le barriere che ti hanno impedito di padroneggiare quella lingua che hai sempre voluto imparare.

Similar Content You Might Want To Read

Come funziona il Past Simple in inglese: Guida completa

Il past simple è uno dei tempi verbali fondamentali della lingua inglese, rappresentando la struttura base per raccontare eventi conclusi nel passato. Padroneggiare questo tempo verbale è essenziale per una comunicazione efficace in inglese. In questa guida analizzeremo in dettaglio come e quando utilizzare correttamente il past simple, esaminando sia le regole grammaticali sia le sfumature d'uso che spesso creano confusione negli studenti italiani.

Come Imparare il Russo Online: La Guida Definitiva

Vuoi imparare il russo ma non hai tempo per i corsi tradizionali? L'apprendimento online rende più facile che mai padroneggiare una nuova lingua da qualsiasi luogo. Che tu sia un principiante o desideri perfezionare le tue competenze, questa guida copre le migliori strategie, strumenti e consigli di esperti per aiutarti a raggiungere il successo.

La famiglia in spagnolo: termini essenziali da conoscere

Stai imparando lo spagnolo e vuoi sapere come parlare della tua famiglia? O forse stai pianificando un viaggio in un paese ispanofono e vuoi essere in grado di descrivere i tuoi cari? La famiglia è un pilastro fondamentale nella cultura latina, quindi conoscere questi termini è essenziale. In questo articolo, troverai più di 80 modi per descrivere i membri della famiglia in spagnolo, dalla terminologia di base fino ai termini più specifici per relazioni estese. Imparerai anche le sfumature culturali e come usare questi termini in contesti diversi.

25 modi di dire e proverbi spagnoli utili

Stai imparando lo spagnolo? Pianificando un viaggio in un paese di lingua spagnola? Lavorando con clienti o partner spagnoli? Qualunque sia il motivo, arricchire il tuo vocabolario con modi di dire e proverbi è sempre un'ottima idea. Ti spiegheremo 25 espressioni spagnole che renderanno il tuo discorso più vivace e autentico. In questo articolo, scoprirai i proverbi più popolari, le loro origini e come usarli correttamente nelle conversazioni quotidiane. ¡Vamos a aprender!

Comprendere i Pronomi Complemento Indiretti in Spagnolo

Padroneggiare i pronomi complemento indiretti rappresenta uno degli aspetti fondamentali nell'apprendimento dello spagnolo. Questi elementi grammaticali essenziali consentono di rendere la conversazione più fluida, naturale ed efficace, eliminando ripetizioni superflue e conferendo maggiore dinamismo al discorso. Questa guida ti fornirà tutti gli strumenti necessari per comprendere a fondo i pronomi complemento indiretti spagnoli, attraverso spiegazioni dettagliate, esempi pratici ed esercizi mirati che ti permetteranno di acquisire sicurezza nell'utilizzo di questa struttura grammaticale.

La guida ai colori in spagnolo: uso e significato culturale

Conoscere i colori in una lingua straniera rappresenta molto più di un semplice esercizio di vocabolario. Questa conoscenza apre porte verso la comprensione della cultura, delle espressioni idiomatiche e del modo di pensare dei madrelingua. Nel contesto dello spagnolo, la padronanza dei termini relativi ai colori consente di descrivere il mondo con precisione, comprendere le sfumature culturali e comunicare in modo più autentico. Questa guida ti accompagnerà attraverso l'universo cromatico della lingua spagnola, offrendoti non solo i vocaboli essenziali, ma anche approfondimenti sulla pronuncia, sull'uso grammaticale e sul significato culturale dei diversi colori nel mondo ispanico.