Les 20 verbes français les plus utilisés et leur conjugaison

Written by

Ernest Bio Bogore

Reviewed by

Ibrahim Litinine

L'apprentissage d'une nouvelle langue est un parcours complexe qui nécessite une compréhension approfondie de ses éléments fondamentaux. En français, comme dans toute langue, les verbes constituent la colonne vertébrale de la communication. Mais pourquoi se concentrer sur les verbes les plus fréquents plutôt que d'apprendre l'intégralité du lexique verbal français? La réponse réside dans l'efficacité d'apprentissage.

Les études linguistiques démontrent qu'un nombre relativement restreint de verbes représente une part disproportionnée de notre utilisation quotidienne. En maîtrisant les 20 verbes français les plus courants, un apprenant peut comprendre et s'exprimer dans approximativement 80% des situations conversationnelles. Cette approche stratégique permet d'optimiser le rapport entre l'effort d'apprentissage et les résultats pratiques.

Cette analyse détaillée des verbes essentiels du français ne se limite pas à une simple liste. Nous explorerons les particularités de conjugaison de ces verbes cruciaux, leurs nuances d'utilisation, et fournirons des exemples contextuels qui illustrent leur application dans la communication authentique. Notre objectif est de transformer votre compréhension théorique en compétence pratique, vous permettant d'utiliser ces verbes avec précision et confiance.

Pourquoi maîtriser les verbes les plus courants en français

La maîtrise des verbes les plus fréquemment utilisés en français représente bien plus qu'un simple raccourci pédagogique; c'est une stratégie d'apprentissage fondée sur des principes linguistiques éprouvés. Selon les recherches en linguistique de corpus, environ 135 verbes couvrent près de 90% de l'usage verbal dans la communication française quotidienne. Ce phénomène, connu sous le nom de loi de Zipf, se vérifie dans pratiquement toutes les langues: un petit ensemble de mots constitue l'essentiel du langage utilisé.

L'analyse des données linguistiques révèle qu'en se concentrant sur les 20 verbes les plus courants, un apprenant peut participer efficacement à la majorité des conversations. Cette approche ciblée présente plusieurs avantages concrets:

- Optimisation cognitive: Le cerveau humain apprend plus efficacement lorsqu'il peut appliquer immédiatement les connaissances acquises. La maîtrise des verbes courants permet une utilisation immédiate et fréquente.

- Progression motivante: La capacité à comprendre et à participer à des conversations réelles génère un sentiment d'accomplissement qui alimente la motivation intrinsèque nécessaire pour poursuivre l'apprentissage.

- Base solide pour l'expansion lexicale: Ces verbes fondamentaux servent de points d'ancrage cognitifs auxquels de nouvelles connaissances peuvent être rattachées, facilitant ainsi l'acquisition de vocabulaire plus spécialisé.

- Efficacité communicative: En situation réelle, la fluidité dans l'utilisation des verbes courants contribue davantage à la compréhension mutuelle que la connaissance de termes rares utilisés avec hésitation.

Il est également crucial de reconnaître que ces verbes fréquents sont souvent irréguliers, ne suivant pas les modèles de conjugaison standards. Cette irrégularité, bien que représentant un défi initial, justifie d'autant plus l'attention particulière qui doit leur être accordée. En investissant du temps dans leur maîtrise, vous établissez une fondation solide sur laquelle construire votre compétence linguistique globale.

Comment conjuguer les verbes en français

La conjugaison des verbes français suit un système structuré qui, malgré ses complexités apparentes, repose sur des principes cohérents. Avant d'aborder les verbes spécifiques, il est essentiel de comprendre le cadre général qui régit leur modification selon le temps, le mode, la personne et le nombre.

En français, les verbes se répartissent principalement en trois groupes, caractérisés par leur terminaison à l'infinitif:

- Premier groupe: Verbes terminés en -er (à l'exception d'aller)

- Deuxième groupe: Verbes terminés en -ir qui forment leur participe présent en -issant

- Troisième groupe: Tous les autres verbes (terminés en -ir, -oir, -re)

Cette catégorisation impacte directement les schémas de conjugaison. Les verbes du premier groupe suivent généralement un modèle régulier, tandis que ceux du troisième groupe présentent davantage d'irrégularités. Cette distinction est fondamentale pour anticiper les transformations verbales.

Pour conjuguer correctement un verbe français, quatre éléments doivent être considérés:

- Le radical: La partie du verbe qui reste généralement inchangée

- La terminaison: La partie qui varie selon le temps et la personne

- Le temps verbal: Présent, passé, futur ou conditionnel

- La personne grammaticale: Première, deuxième ou troisième personne, au singulier ou au pluriel

Le système de conjugaison français comprend plusieurs modes (indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif), chacun contenant plusieurs temps. Cette richesse permet une expression nuancée, mais peut initialement sembler intimidante. Une analyse des données d'apprentissage montre que la maîtrise progressive, en commençant par les temps essentiels (présent, passé composé, imparfait et futur simple) de l'indicatif, optimise l'acquisition de ces compétences.

Les pronoms personnels sujets jouent également un rôle crucial dans la conjugaison, déterminant les terminaisons appropriées:

- Singulier: je, tu, il/elle/on

- Pluriel: nous, vous, ils/elles

La compréhension de ce cadre conceptuel facilite considérablement l'apprentissage des conjugaisons spécifiques que nous explorerons dans les sections suivantes.

Les 20 verbes français les plus utilisés

Dans cette section, nous analyserons en détail les 20 verbes qui constituent l'épine dorsale du français parlé et écrit. Ces verbes ne sont pas seulement fréquents; ils sont véritablement essentiels à la construction de presque toute communication significative en français.

La sélection de ces verbes repose sur des analyses linguistiques rigoureuses de corpus textuels variés, allant de la littérature classique aux conversations quotidiennes contemporaines. Ces études révèlent que ces 20 verbes représentent approximativement 42% de toutes les occurrences verbales dans la langue française.

Voici la liste des 20 verbes les plus utilisés:

- Être (to be)

- Avoir (to have)

- Faire (to do/make)

- Dire (to say/tell)

- Aller (to go)

- Voir (to see)

- Savoir (to know)

- Pouvoir (to be able to)

- Falloir (to be necessary)

- Vouloir (to want)

- Venir (to come)

- Prendre (to take)

- Parler (to speak)

- Trouver (to find)

- Donner (to give)

- Devoir (to have to/must)

- Croire (to believe)

- Mettre (to put)

- Passer (to pass/spend time)

- Tenir (to hold)

La particularité de cette liste réside dans sa composition. On y trouve des auxiliaires essentiels (être, avoir), des verbes modaux exprimant la capacité, la nécessité ou la volonté (pouvoir, falloir, vouloir, devoir), ainsi que des verbes d'action fondamentaux (faire, aller, prendre). Cette diversité fonctionnelle explique leur omniprésence dans la langue.

Un aspect notable est la forte représentation des verbes irréguliers. Sur ces 20 verbes, 18 appartiennent au troisième groupe et présentent des conjugaisons qui s'écartent des modèles standards. Cette irrégularité s'explique par leur ancienneté dans la langue et leur évolution phonétique particulière au fil des siècles.

Dans les sections suivantes, nous examinerons la conjugaison détaillée de chacun de ces verbes essentiels, en mettant l'accent sur les temps les plus utilisés et en fournissant des exemples contextuels significatifs.

Être - le verbe le plus important en français

Le verbe "être" occupe une position unique dans la langue française, dépassant largement le cadre d'un simple outil linguistique pour atteindre celui d'un élément fondamental de l'expression et de la pensée. Avec plus de 12% d'occurrences dans l'ensemble des verbes utilisés en français, selon les études de fréquence lexicale, "être" surpasse tous les autres verbes en termes de présence dans la communication quotidienne.

Cette prédominance s'explique par ses fonctions grammaticales multiples:

- Verbe d'état par excellence, définissant des caractéristiques permanentes ou temporaires

- Auxiliaire indispensable à la formation de nombreux temps composés

- Élément central de la voix passive

- Composant essentiel de nombreuses expressions idiomatiques

La conjugaison de "être" présente un niveau d'irrégularité remarquable, témoignant de son évolution linguistique complexe depuis le latin "esse". Cette irrégularité se manifeste dès le présent de l'indicatif:

Présent de l'indicatif:

- Je suis

- Tu es

- Il/Elle/On est

- Nous sommes

- Vous êtes

- Ils/Elles sont

Passé composé (formé avec l'auxiliaire être lui-même):

- J'ai été

- Tu as été

- Il/Elle/On a été

- Nous avons été

- Vous avez été

- Ils/Elles ont été

Imparfait:

- J'étais

- Tu étais

- Il/Elle/On était

- Nous étions

- Vous étiez

- Ils/Elles étaient

Futur simple:

- Je serai

- Tu seras

- Il/Elle/On sera

- Nous serons

- Vous serez

- Ils/Elles seront

L'utilisation contextuelle de "être" révèle sa polyvalence:

- Expression de l'identité ou de l'état: "Je suis médecin." / "Elle est fatiguée."

- Localisation dans l'espace: "Nous sommes à Paris."

- Indication temporelle: "Il est huit heures."

- Formation du passif: "Le livre est écrit par un auteur célèbre."

- Construction de temps composés pour certains verbes: "Elle est partie hier."

Une particularité notable de "être" est son rôle d'auxiliaire pour un groupe spécifique de verbes, principalement ceux indiquant un mouvement (aller, venir, monter) ou un changement d'état (naître, mourir, devenir). Cette fonction, absente dans de nombreuses autres langues romanes, constitue une spécificité du français qu'il est crucial de maîtriser.

La maîtrise approfondie de "être" dans toutes ses dimensions représente donc non seulement un impératif linguistique, mais également une clé d'accès à la structure profonde de la pensée et de l'expression françaises.

Avoir - le deuxième verbe auxiliaire essentiel

Le verbe "avoir" occupe une position stratégique dans l'architecture linguistique française, se classant comme le deuxième verbe le plus utilisé avec une fréquence d'occurrence de près de 8% dans les corpus linguistiques standards. Cette importance statistique reflète son double rôle fondamental: verbe lexical exprimant la possession et auxiliaire indispensable à la formation de la majorité des temps composés.

L'analyse de sa conjugaison révèle un modèle irrégulier caractéristique des verbes fondamentaux français:

Présent de l'indicatif:

- J'ai

- Tu as

- Il/Elle/On a

- Nous avons

- Vous avez

- Ils/Elles ont

Passé composé (formé avec "avoir" comme auxiliaire de lui-même):

- J'ai eu

- Tu as eu

- Il/Elle/On a eu

- Nous avons eu

- Vous avez eu

- Ils/Elles ont eu

Imparfait:

- J'avais

- Tu avais

- Il/Elle/On avait

- Nous avions

- Vous aviez

- Ils/Elles avaient

Futur simple:

- J'aurai

- Tu auras

- Il/Elle/On aura

- Nous aurons

- Vous aurez

- Ils/Elles auront

La polyvalence fonctionnelle d'"avoir" se manifeste dans plusieurs contextes distincts:

- Expression de la possession matérielle: "J'ai une maison au bord de la mer."

- Description d'attributs ou caractéristiques: "Elle a les yeux bleus."

- Indication d'états physiques ou émotionnels: "Nous avons froid." / "Tu as peur."

- Formation de la majorité des temps composés: "Ils ont mangé."

- Construction d'expressions idiomatiques essentielles: "avoir besoin de", "avoir l'air de", "avoir lieu"

Une particularité cruciale d'"avoir" réside dans son rôle prépondérant comme auxiliaire. Contrairement à l'anglais qui utilise principalement "have" pour tous les verbes, le français opère une distinction subtile: "avoir" sert d'auxiliaire pour la grande majorité des verbes, tandis que "être" est réservé à un groupe spécifique. Cette distinction représente un défi conceptuel pour de nombreux apprenants, mais constitue une caractéristique essentielle de la grammaire française.

Les données pédagogiques montrent que la maîtrise précoce d'"avoir" dans ses multiples fonctions accélère significativement la progression globale en français. Ce verbe fonctionne comme un véritable pivot grammatical, permettant la construction de structures temporelles complexes et l'expression de nombreux concepts fondamentaux.

Faire - un verbe polyvalent et fondamental

Le verbe "faire" se distingue comme l'un des piliers du français par sa remarquable polyvalence sémantique et fonctionnelle. Occupant la troisième position dans le classement des verbes les plus fréquents avec environ 4,5% des occurrences verbales, "faire" transcende la simple notion de "fabriquer" pour englober un spectre conceptuel extraordinairement vaste.

Sa conjugaison présente des irrégularités significatives qui méritent une attention particulière:

Présent de l'indicatif:

- Je fais

- Tu fais

- Il/Elle/On fait

- Nous faisons

- Vous faites

- Ils/Elles font

Passé composé:

- J'ai fait

- Tu as fait

- Il/Elle/On a fait

- Nous avons fait

- Vous avez fait

- Ils/Elles ont fait

Imparfait:

- Je faisais

- Tu faisais

- Il/Elle/On faisait

- Nous faisions

- Vous faisiez

- Ils/Elles faisaient

Futur simple:

- Je ferai

- Tu feras

- Il/Elle/On fera

- Nous ferons

- Vous ferez

- Ils/Elles feront

L'analyse fonctionnelle de "faire" révèle une richesse d'applications qui explique son omniprésence:

- Création ou production: "Elle fait un gâteau."

- Réalisation d'activités: "Nous faisons du sport régulièrement."

- Expression de conditions météorologiques: "Il fait beau aujourd'hui."

- Indication de mesures ou quantités: "Cette pièce fait 20 mètres carrés."

- Construction causative (faire faire): "J'ai fait réparer ma voiture."

- Formation d'expressions idiomatiques essentielles: "faire attention", "faire partie de", "faire semblant"

Une caractéristique particulièrement notable de "faire" est sa fonction causative, permettant d'exprimer qu'un sujet fait exécuter une action par quelqu'un d'autre. Cette construction, relativement rare dans les langues indo-européennes, enrichit considérablement les possibilités expressives du français: "Le professeur fait lire un livre aux étudiants."

L'étude des collocations impliquant "faire" démontre également sa capacité unique à se combiner avec des substantifs pour former des locutions verbales spécifiques, souvent préférées à un verbe simple équivalent: "faire un voyage" (voyager), "faire une promenade" (se promener), "faire peur" (effrayer).

La maîtrise de "faire" dans toutes ses dimensions représente donc un levier linguistique majeur, permettant d'accéder à un répertoire expressif considérablement élargi avec un investissement d'apprentissage ciblé et efficace.

Dire - communiquer efficacement en français

Le verbe "dire" représente l'instrument fondamental de la communication verbale en français, se positionnant au quatrième rang des verbes les plus fréquemment utilisés avec approximativement 3,8% des occurrences verbales. Cette position privilégiée reflète son rôle central dans l'expression de la parole, de la pensée rapportée et de l'argumentation.

La conjugaison de "dire" présente plusieurs particularités qui s'écartent des modèles réguliers:

Présent de l'indicatif:

- Je dis

- Tu dis

- Il/Elle/On dit

- Nous disons

- Vous dites (noter la terminaison spécifique)

- Ils/Elles disent

Passé composé:

- J'ai dit

- Tu as dit

- Il/Elle/On a dit

- Nous avons dit

- Vous avez dit

- Ils/Elles ont dit

Imparfait:

- Je disais

- Tu disais

- Il/Elle/On disait

- Nous disions

- Vous disiez

- Ils/Elles disaient

Futur simple:

- Je dirai

- Tu diras

- Il/Elle/On dira

- Nous dirons

- Vous direz

- Ils/Elles diront

L'analyse fonctionnelle de "dire" révèle plusieurs dimensions d'utilisation cruciales:

- Expression de paroles directes: "Il dit la vérité."

- Introduction du discours rapporté: "Elle m'a dit qu'elle viendrait demain."

- Communication d'opinions ou jugements: "Je ne dis pas que c'est impossible."

- Indication d'informations écrites: "Ce livre dit beaucoup sur la période historique."

- Formation d'expressions idiomatiques essentielles: "dire du bien de", "dire n'importe quoi", "c'est-à-dire"

Un aspect particulièrement important de "dire" concerne son rôle dans la construction du discours rapporté, élément central de la narration et de la communication interpersonnelle. La transition entre discours direct et indirect en français implique des ajustements complexes de temps verbaux, de pronoms et d'expressions déictiques qui gravitent autour de ce verbe clé.

"Dire" se distingue également par sa capacité à former une famille lexicale étendue: "redire", "contredire", "interdire", "prédire", etc. La compréhension du verbe de base facilite considérablement l'acquisition et l'utilisation de ces dérivés.

L'étude des nuances sémantiques entre "dire" et ses quasi-synonymes ("parler", "raconter", "affirmer", "déclarer") révèle des distinctions subtiles mais significatives dans le registre, l'intention communicative et le contexte d'utilisation. Cette richesse expressive constitue l'une des finesses de la langue française que les apprenants avancés doivent progressivement intégrer.

Aller - le verbe de mouvement par excellence

Le verbe "aller" occupe une position stratégique dans le système verbal français, se classant au cinquième rang des verbes les plus fréquents avec environ 3,2% des occurrences verbales totales. Cette importance statistique reflète sa double fonction fondamentale: exprimer le déplacement spatial et servir d'auxiliaire dans la formation du futur proche.

Linguistiquement, "aller" présente une particularité remarquable: bien que terminé en -er, il ne suit absolument pas le modèle de conjugaison du premier groupe, constituant ainsi l'une des exceptions les plus notables du système verbal français:

Présent de l'indicatif:

- Je vais

- Tu vas

- Il/Elle/On va

- Nous allons

- Vous allez

- Ils/Elles vont

Passé composé (formé avec l'auxiliaire être):

- Je suis allé(e)

- Tu es allé(e)

- Il est allé / Elle est allée / On est allé(e)(s)

- Nous sommes allé(e)s

- Vous êtes allé(e)(s)

- Ils sont allés / Elles sont allées

Imparfait:

- J'allais

- Tu allais

- Il/Elle/On allait

- Nous allions

- Vous alliez

- Ils/Elles allaient

Futur simple:

- J'irai

- Tu iras

- Il/Elle/On ira

- Nous irons

- Vous irez

- Ils/Elles iront

L'analyse fonctionnelle d'"aller" révèle plusieurs dimensions d'utilisation essentielles:

- Déplacement physique vers une destination: "Nous allons à Paris ce weekend."

- Formation du futur proche: "Elle va partir demain."

- Expression de l'évolution ou progression: "Comment va votre projet?"

- Indication de compatibilité ou convenance: "Cette couleur va bien avec tes yeux."

- Construction d'expressions idiomatiques clés: "aller voir", "aller chercher", "s'en aller"

Une particularité notable d'"aller" réside dans son utilisation comme semi-auxiliaire pour former le futur proche (futur périphrastique), une structure temporelle fondamentale exprimant une action qui se réalisera dans un avenir relativement immédiat. Cette construction "aller + infinitif" représente l'un des moyens les plus fréquents d'exprimer le futur en français, particulièrement dans la langue parlée: "Je vais étudier ce soir."

Il est également essentiel de noter qu'"aller" fait partie du groupe restreint de verbes conjugués avec l'auxiliaire "être" au passé composé, ce qui entraîne l'accord du participe passé avec le sujet. Cette caractéristique, souvent source de difficultés pour les apprenants, souligne l'importance d'une attention particulière à sa construction dans les temps composés.

La maîtrise d'"aller" dans toutes ses dimensions constitue donc un levier linguistique majeur, offrant un accès privilégié à l'expression du mouvement et du futur en français.

Voir - percevoir et comprendre en français

Le verbe "voir" se distingue comme un élément linguistique fondamental dans le paysage verbal français, occupant la sixième place parmi les verbes les plus fréquemment utilisés avec approximativement 2,9% des occurrences. Cette importance quantitative reflète sa polyvalence fonctionnelle, transcendant la simple perception visuelle pour englober des dimensions cognitives et métaphoriques essentielles.

Sa conjugaison présente des particularités notables qui méritent une attention spécifique:

Présent de l'indicatif:

- Je vois

- Tu vois

- Il/Elle/On voit

- Nous voyons

- Vous voyez

- Ils/Elles voient

Passé composé:

- J'ai vu

- Tu as vu

- Il/Elle/On a vu

- Nous avons vu

- Vous avez vu

- Ils/Elles ont vu

Imparfait:

- Je voyais

- Tu voyais

- Il/Elle/On voyait

- Nous voyions

- Vous voyiez

- Ils/Elles voyaient

Futur simple:

- Je verrai

- Tu verras

- Il/Elle/On verra

- Nous verrons

- Vous verrez

- Ils/Elles verront

L'analyse sémantique et fonctionnelle de "voir" révèle un spectre d'applications remarquablement étendu:

- Perception visuelle directe: "Je vois un oiseau dans le ciel."

- Compréhension ou réalisation intellectuelle: "Je vois ce que tu veux dire."

- Rencontre ou interaction sociale: "Je vais voir mes amis ce weekend."

- Projection ou anticipation: "Nous verrons bien ce qui se passera."

- Consultation ou visite: "Elle va voir un spécialiste pour son problème."

- Formation d'expressions idiomatiques essentielles: "voir rouge", "se voir", "avoir vu juste"

Une caractéristique particulièrement intéressante de "voir" concerne sa capacité à exprimer le passage de la perception sensorielle à la compréhension cognitive, illustrant la métaphore conceptuelle universelle "comprendre, c'est voir". Cette extension sémantique en fait un outil linguistique particulièrement nuancé.

"Voir" joue également un rôle crucial dans la construction pronominale "se voir", qui permet d'exprimer une forme de passif réfléchi: "Ce produit se voit rarement sur le marché" (= est rarement vu). Cette structure représente une ressource grammaticale sophistiquée que les apprenants avancés doivent progressivement intégrer.

Il est notable que "voir" sert de base à de nombreux dérivés préfixés enrichissant le lexique français: "prévoir", "revoir", "entrevoir", "pourvoir". La maîtrise du verbe fondamental facilite considérablement l'acquisition et l'utilisation correcte de ces extensions lexicales.

L'importance cognitive et communicationnelle de "voir" en fait un verbe dont la maîtrise approfondie constitue un atout majeur dans le développement d'une expression française précise et nuancée.

Savoir - connaître et maîtriser en français

Le verbe "savoir" occupe une position privilégiée dans le système cognitif et linguistique français, se classant au septième rang des verbes les plus fréquemment employés avec approximativement 2,7% des occurrences verbales. Cette prévalence statistique reflète son rôle central dans l'expression de la connaissance, de la compétence et de la certitude.

Sa conjugaison présente des particularités significatives qui s'écartent des modèles réguliers:

Présent de l'indicatif:

- Je sais

- Tu sais

- Il/Elle/On sait

- Nous savons

- Vous savez

- Ils/Elles savent

Passé composé:

- J'ai su

- Tu as su

- Il/Elle/On a su

- Nous avons su

- Vous avez su

- Ils/Elles ont su

Imparfait:

- Je savais

- Tu savais

- Il/Elle/On savait

- Nous savions

- Vous saviez

- Ils/Elles savaient

Futur simple:

- Je saurai

- Tu sauras

- Il/Elle/On saura

- Nous saurons

- Vous saurez

- Ils/Elles sauront

L'analyse sémantique de "savoir" révèle une distinction fondamentale avec son quasi-synonyme "connaître", distinction qui constitue une subtilité caractéristique du français:

- Connaissance de faits, d'informations ou de vérités: "Je sais qu'il pleut dehors."

- Maîtrise d'une compétence ou aptitude: "Elle sait parler cinq langues."

- Capacité à résoudre un problème: "Je ne sais pas comment réparer cette machine."

- Expression de certitude ou conviction: "Je sais que j'ai raison."

- Formation d'expressions idiomatiques essentielles: "savoir vivre", "savoir-faire", "on ne sait jamais"

Une particularité notable de "savoir" réside dans sa construction syntaxique: il peut être suivi d'un complément direct (savoir quelque chose), d'une proposition subordonnée (savoir que...), ou d'une interrogation indirecte (savoir si/comment/pourquoi...). Cette flexibilité syntaxique en fait un outil d'expression particulièrement versatile.

Au-delà de ses fonctions descriptives, "savoir" joue un rôle crucial dans la modalité épistémique, permettant d'exprimer différents degrés de certitude ou d'incertitude: "Je ne saurais dire" (expression de l'incapacité), "Qui sait?" (expression du doute).

Il est également intéressant d'observer que "savoir" a donné naissance à des substantifs abstraits fondamentaux dans la culture intellectuelle française: "le savoir", "un savoir-faire", "le savoir-vivre". Cette extension nominalisation reflète l'importance conceptuelle accordée à la connaissance dans la tradition française.

La maîtrise des nuances d'utilisation de "savoir", particulièrement dans sa distinction avec "connaître", constitue l'une des finesses linguistiques qui marquent le passage vers un niveau avancé de compétence en français.

Pouvoir - exprimer la capacité et la possibilité

Le verbe "pouvoir" se distingue comme un élément modal fondamental dans le système verbal français, occupant la huitième position parmi les verbes les plus fréquemment utilisés avec environ 2,5% des occurrences. Cette prévalence reflète son rôle essentiel dans l'expression de la capacité, de la permission et de la possibilité, dimensions centrales de la communication quotidienne.

Sa conjugaison présente des irrégularités significatives qui méritent une attention particulière:

Présent de l'indicatif:

- Je peux

- Tu peux

- Il/Elle/On peut

- Nous pouvons

- Vous pouvez

- Ils/Elles peuvent

Passé composé:

- J'ai pu

- Tu as pu

- Il/Elle/On a pu

- Nous avons pu

- Vous avez pu

- Ils/Elles ont pu

Imparfait:

- Je pouvais

- Tu pouvais

- Il/Elle/On pouvait

- Nous pouvions

- Vous pouviez

- Ils/Elles pouvaient

Futur simple:

- Je pourrai

- Tu pourras

- Il/Elle/On pourra

- Nous pourrons

- Vous pourrez

- Ils/Elles pourront

L'analyse fonctionnelle de "pouvoir" révèle sa polyvalence essentielle dans l'expression modale:

- Capacité physique ou intellectuelle: "Je peux soulever cette boîte."

- Permission ou autorisation: "Vous pouvez entrer maintenant."

- Possibilité ou éventualité: "Il peut pleuvoir demain."

- Formulation polie de demandes: "Pourriez-vous m'aider?"

- Expression de l'hypothèse: "Cela pourrait fonctionner."

Une caractéristique syntaxique fondamentale de "pouvoir" est sa construction avec un infinitif, formant ainsi un complexe verbal qui modifie le sens du verbe principal: "pouvoir + infinitif". Cette structure permet d'intégrer la dimension modale à pratiquement n'importe quelle action.

L'étude des données de fréquence montre que "pouvoir" est particulièrement prévalent dans les questions, les demandes polies et les expressions d'incertitude, reflétant son rôle central dans la modalisation du discours. Sa forme conditionnelle ("je pourrais", "nous pourrions") est spécifiquement utilisée pour atténuer des affirmations ou formuler des requêtes avec diplomatie, illustrant l'importance des nuances modales dans la communication française.

Il est également intéressant de noter que, contrairement à certaines langues qui distinguent lexicalement la capacité de la permission (comme l'anglais "can" vs. "may"), le français utilise principalement "pouvoir" pour ces deux concepts, laissant au contexte le soin de clarifier la nuance spécifique – une subtilité que les apprenants doivent progressivement intégrer.

Falloir - exprimer la nécessité et l'obligation

Le verbe "falloir" occupe une position unique dans le système verbal français, se classant au neuvième rang des verbes les plus fréquents avec environ 2,3% des occurrences. Sa particularité fondamentale réside dans son statut de verbe impersonnel, exclusivement conjugué à la troisième personne du singulier, exprimant la nécessité, l'obligation ou l'exigence.

Sa conjugaison, bien qu'irrégulière, présente un schéma simplifié en raison de cette restriction à la forme impersonnelle:

Présent de l'indicatif:

- Il faut

Passé composé:

- Il a fallu

Imparfait:

- Il fallait

Futur simple:

- Il faudra

Conditionnel présent:

- Il faudrait

L'analyse fonctionnelle de "falloir" révèle son rôle crucial dans plusieurs dimensions de l'expression:

- Nécessité absolue ou obligation: "Il faut respecter les règles."

- Exigence pratique ou logique: "Il faut deux heures pour préparer ce plat."

- Besoin impérieux: "Il me faut ce document aujourd'hui."

- Expression de contraintes sociales: "Il faut être poli avec les autres."

- Prescription ou recommandation: "Il faudrait commencer dès maintenant."

Une caractéristique syntaxique essentielle de "falloir" concerne ses constructions possibles. Il peut être suivi:

- D'un infinitif: "Il faut partir maintenant."

- D'une proposition subordonnée au subjonctif: "Il faut que nous partions maintenant."

- D'un complément direct: "Il me faut un café."

Cette versatilité syntaxique, combinée à sa dimension impersonnelle, en fait un outil particulièrement puissant pour exprimer des obligations ou nécessités sans attribuer explicitement la responsabilité à un agent spécifique – une nuance rhétorique souvent exploitée dans le discours formel ou administratif.

L'étude des collocations montre que "falloir" apparaît fréquemment dans des expressions conditionnelles ("s'il faut", "il faudrait") et dans des locutions temporelles ("il faut du temps pour"). Sa forme conditionnelle ("il faudrait") est spécifiquement utilisée pour atténuer la force de l'obligation, introduisant une dimension de suggestion plutôt que d'exigence absolue.

La maîtrise de "falloir" dans ses différentes constructions représente un atout majeur pour exprimer avec précision les nuances de nécessité, d'obligation et d'exigence en français.

Vouloir - exprimer les désirs et les intentions

Le verbe "vouloir" constitue un pilier modal essentiel du français, occupant la dixième position parmi les verbes les plus fréquemment utilisés avec approximativement 2,1% des occurrences verbales. Cette importance quantitative reflète son rôle fondamental dans l'expression des désirs, des intentions, des volontés et des préférences.

Sa conjugaison présente des irrégularités notables qui nécessitent une attention particulière:

Présent de l'indicatif:

- Je veux

- Tu veux

- Il/Elle/On veut

- Nous voulons

- Vous voulez

- Ils/Elles veulent

Passé composé:

- J'ai voulu

- Tu as voulu

- Il/Elle/On a voulu

- Nous avons voulu

- Vous avez voulu

- Ils/Elles ont voulu

Imparfait:

- Je voulais

- Tu voulais

- Il/Elle/On voulait

- Nous voulions

- Vous vouliez

- Ils/Elles voulaient

Futur simple:

- Je voudrai

- Tu voudras

- Il/Elle/On voudra

- Nous voudrons

- Vous voudrez

- Ils/Elles voudront

L'analyse fonctionnelle de "vouloir" révèle sa polyvalence remarquable:

- Expression d'un désir ou d'une volonté: "Je veux apprendre le français."

- Formulation de demandes polies: "Je voudrais un café, s'il vous plaît."

- Indication d'une intention: "Elle veut partir demain."

- Expression de préférences: "Nous voulons la chambre avec vue sur mer."

- Manifestation d'exigences: "Ils veulent une réponse immédiate."

- Formation d'expressions idiomatiques essentielles: "vouloir dire", "en vouloir à quelqu'un", "vouloir bien"

Une caractéristique syntaxique fondamentale de "vouloir" est sa construction avec un infinitif, formant ainsi un complexe verbal qui précise l'objet du désir ou de l'intention: "vouloir + infinitif". Cette structure permet d'associer la dimension volitive à pratiquement n'importe quelle action.

L'étude des registres de langue montre que le conditionnel de "vouloir" ("je voudrais", "nous voudrions") joue un rôle crucial dans la politesse linguistique française, atténuant l'aspect potentiellement directif d'une demande. Cette forme est systématiquement privilégiée dans les interactions sociales formelles ou commerciales.

Il est également intéressant d'observer les expressions figées construites autour de "vouloir", comme "vouloir dire" (signifier), "en vouloir à quelqu'un" (être fâché contre quelqu'un) ou "vouloir bien" (accepter de), qui illustrent comment ce verbe modal a développé des extensions sémantiques spécifiques au-delà de son sens fondamental.

La maîtrise des nuances de "vouloir" à travers ses différents temps et constructions constitue donc un élément essentiel pour exprimer avec précision et efficacité les dimensions volitives de la communication en français.

Venir - le mouvement vers un point de référence

Le verbe "venir" représente un élément crucial du système spatial et temporel français, se classant au onzième rang des verbes les plus fréquemment utilisés avec environ 1,9% des occurrences verbales. Cette importance quantitative reflète son double rôle fondamental: exprimer un mouvement vers un point de référence et servir d'auxiliaire dans la formation du passé récent.

Sa conjugaison présente des particularités notables:

Présent de l'indicatif:

- Je viens

- Tu viens

- Il/Elle/On vient

- Nous venons

- Vous venez

- Ils/Elles viennent

Passé composé (formé avec l'auxiliaire être):

- Je suis venu(e)

- Tu es venu(e)

- Il est venu / Elle est venue / On est venu(e)(s)

- Nous sommes venu(e)s

- Vous êtes venu(e)(s)

- Ils sont venus / Elles sont venues

Imparfait:

- Je venais

- Tu venais

- Il/Elle/On venait

- Nous venions

- Vous veniez

- Ils/Elles venaient

Futur simple:

- Je viendrai

- Tu viendras

- Il/Elle/On viendra

- Nous viendrons

- Vous viendrez

- Ils/Elles viendront

L'analyse fonctionnelle de "venir" révèle plusieurs dimensions d'utilisation essentielles:

- Mouvement vers le locuteur ou un point de référence: "Elle vient chez moi ce soir."

- Origine ou provenance: "Je viens de Paris."

- Formation du passé récent: "Je viens de finir mon travail."

- Expression d'occurrence ou de manifestation: "Cette idée me vient à l'esprit."

- Indication de succession ou conséquence: "Après la pluie vient le beau temps."

- Construction d'expressions idiomatiques clés: "venir à bout de", "s'en venir", "venir au monde"

Une particularité notable de "venir" réside dans son utilisation comme semi-auxiliaire dans la construction "venir de + infinitif", qui exprime le passé récent (passé immédiat). Cette structure temporelle fondamentale permet d'indiquer qu'une action vient tout juste de se produire: "Nous venons d'arriver" (= nous sommes arrivés il y a très peu de temps).

Il est également essentiel de noter que "venir" fait partie du groupe restreint de verbes conjugués avec l'auxiliaire "être" au passé composé, entraînant l'accord du participe passé avec le sujet. Cette caractéristique grammaticale souligne son appartenance à la catégorie des verbes de mouvement.

La famille lexicale dérivée de "venir" est particulièrement riche (revenir, devenir, parvenir, intervenir, prévenir, etc.), formant un réseau sémantique complexe autour de la notion fondamentale de mouvement ou d'évolution. La maîtrise du verbe de base facilite considérablement l'acquisition et l'utilisation correcte de ces extensions lexicales.

Prendre - saisir et utiliser en français

Le verbe "prendre" occupe une position stratégique dans le lexique verbal français, se classant au douzième rang des verbes les plus fréquemment utilisés avec approximativement 1,8% des occurrences verbales. Cette importance statistique reflète sa remarquable polyvalence sémantique, transcendant largement la simple idée de "saisir" pour englober un vaste spectre d'actions et d'interactions.

Sa conjugaison présente des irrégularités significatives qui méritent une attention particulière:

Présent de l'indicatif:

- Je prends

- Tu prends

- Il/Elle/On prend

- Nous prenons

- Vous prenez

- Ils/Elles prennent

Passé composé:

- J'ai pris

- Tu as pris

- Il/Elle/On a pris

- Nous avons pris

- Vous avez pris

- Ils/Elles ont pris

Imparfait:

- Je prenais

- Tu prenais

- Il/Elle/On prenait

- Nous prenions

- Vous preniez

- Ils/Elles prenaient

Futur simple:

- Je prendrai

- Tu prendras

- Il/Elle/On prendra

- Nous prendrons

- Vous prendrez

- Ils/Elles prendront

L'analyse sémantique et fonctionnelle de "prendre" révèle un spectre d'applications remarquablement étendu:

- Saisir ou s'emparer d'un objet: "Elle prend son sac."

- Consommation de nourriture ou boisson: "Nous prenons le petit-déjeuner."

- Utilisation d'un moyen de transport: "Je prends le train."

- Choix ou décision: "Il a pris la bonne décision."

- Mesure ou évaluation: "Prendre la température."

- Absorption ou contraction: "Prendre froid."

- Formation d'expressions idiomatiques essentielles: "prendre son temps", "prendre la parole", "s'y prendre"

Une caractéristique particulièrement notable de "prendre" concerne sa capacité à former des locutions verbales avec des substantifs, créant ainsi des expressions lexicalisées souvent préférées à un verbe simple équivalent: "prendre une décision" (décider), "prendre une douche" (se doucher), "prendre conscience" (réaliser).

"Prendre" se distingue également par son aptitude à générer une riche famille lexicale par préfixation: "apprendre", "comprendre", "entreprendre", "reprendre", etc. Ces dérivés, bien que partageant une origine étymologique commune, ont développé des significations distinctes mais interconnectées, formant un réseau sémantique complexe autour de la notion fondamentale de "saisie" physique ou cognitive.

La construction pronominale "se prendre" introduit des nuances supplémentaires, allant de l'auto-affectation ("se prendre pour quelqu'un") à la modalité d'action ("s'y prendre d'une certaine façon"), enrichissant encore le potentiel expressif de ce verbe fondamental.

La maîtrise des multiples facettes de "prendre" constitue donc un atout majeur pour développer une expression française précise et idiomatique.

Parler - l'art de la communication verbale

Le verbe "parler" représente l'essence même de la communication verbale en français, se positionnant au treizième rang des verbes les plus fréquemment utilisés avec approximativement 1,7% des occurrences. Cette prévalence souligne son rôle fondamental dans l'expression linguistique, la transmission d'idées et les interactions sociales.

Sa conjugaison suit le modèle régulier du premier groupe, ce qui facilite son apprentissage:

Présent de l'indicatif:

- Je parle

- Tu parles

- Il/Elle/On parle

- Nous parlons

- Vous parlez

- Ils/Elles parlent

Passé composé:

- J'ai parlé

- Tu as parlé

- Il/Elle/On a parlé

- Nous avons parlé

- Vous avez parlé

- Ils/Elles ont parlé

Imparfait:

- Je parlais

- Tu parlais

- Il/Elle/On parlait

- Nous parlions

- Vous parliez

- Ils/Elles parlaient

Futur simple:

- Je parlerai

- Tu parleras

- Il/Elle/On parlera

- Nous parlerons

- Vous parlerez

- Ils/Elles parleront

L'analyse fonctionnelle de "parler" révèle plusieurs dimensions d'utilisation essentielles:

- Communication verbale générale: "Ils parlent depuis une heure."

- Maîtrise d'une langue: "Elle parle couramment quatre langues."

- Discussion d'un sujet spécifique: "Nous parlons de politique."

- Expression d'opinion ou jugement: "Ce livre parle aux adolescents."

- Manifestation ou témoignage: "Les faits parlent d'eux-mêmes."

- Formation d'expressions idiomatiques clés: "parler en l'air", "se parler", "faire parler de soi"

Une caractéristique syntaxique notable de "parler" concerne sa versatilité constructionnelle. Il peut s'employer:

- Intransitivement: "L'enfant commence à parler."

- Avec complément introduit par "de": "Ils parlent de leurs vacances."

- Avec complément introduit par "à": "Je parle à mon voisin."

- Avec complément direct (rare): "Il parle l'anglais."

Cette flexibilité syntaxique en fait un verbe particulièrement adaptable aux différentes nuances de la communication verbale.

L'étude des collocations révèle également que "parler" s'associe fréquemment à des adverbes de manière ("parler doucement", "parler clairement"), reflétant l'importance accordée en français non seulement au contenu du discours mais également à sa forme et à son mode d'expression.

La forme pronominale "se parler" introduit des dimensions relationnelles supplémentaires, allant de la communication mutuelle ("ils se parlent tous les jours") à la réconciliation ("ils se sont enfin parlé après leur dispute"), enrichissant encore le potentiel expressif de ce verbe fondamental.

La maîtrise des multiples facettes de "parler" constitue donc un élément essentiel pour développer une communication efficace et nuancée en français.

Trouver - découvrir et exprimer des opinions

Le verbe "trouver" occupe une position significative dans le lexique verbal français, se classant au quatorzième rang des verbes les plus fréquemment utilisés avec environ 1,6% des occurrences. Cette importance statistique reflète sa double fonction fondamentale: exprimer la découverte ou la localisation d'éléments et formuler des jugements ou opinions personnels.

Sa conjugaison suit le modèle régulier du premier groupe, facilitant son apprentissage:

Présent de l'indicatif:

- Je trouve

- Tu trouves

- Il/Elle/On trouve

- Nous trouvons

- Vous trouvez

- Ils/Elles trouvent

Passé composé:

- J'ai trouvé

- Tu as trouvé

- Il/Elle/On a trouvé

- Nous avons trouvé

- Vous avez trouvé

- Ils/Elles ont trouvé

Imparfait:

- Je trouvais

- Tu trouvais

- Il/Elle/On trouvait

- Nous trouvions

- Vous trouviez

- Ils/Elles trouvaient

Futur simple:

- Je trouverai

- Tu trouveras

- Il/Elle/On trouvera

- Nous trouverons

- Vous trouverez

- Ils/Elles trouveront

L'analyse sémantique et fonctionnelle de "trouver" révèle plusieurs dimensions d'utilisation essentielles:

- Découverte ou localisation: "J'ai trouvé mes clés."

- Rencontre fortuite: "Nous l'avons trouvé par hasard dans la rue."

- Expression d'opinions ou jugements: "Je trouve ce film excellent."

- Constatation ou détermination: "Les médecins ont trouvé la cause de sa maladie."

- Obtention ou acquisition: "Elle a trouvé un bon emploi."

- Formation d'expressions idiomatiques clés: "s'y trouver", "se trouver bien/mal", "trouver à redire"

Une particularité notable de "trouver" réside dans son double emploi sémantique. D'une part, il exprime la découverte objective d'éléments préexistants mais temporairement inaccessibles ou inconnus. D'autre part, il sert à introduire des jugements subjectifs, fonctionnant alors comme un verbe d'opinion. Cette dualité en fait un outil linguistique particulièrement versatile.

La construction pronominale "se trouver" introduit des nuances supplémentaires, exprimant:

- La localisation: "Le musée se trouve au centre-ville."

- L'état physique ou mental: "Il se trouve mal."

- La présence: "Il se trouvait que j'étais là."

Cette richesse constructionnelle enrichit considérablement le potentiel expressif du verbe.

L'étude des collocations révèle que "trouver" s'associe fréquemment à des adjectifs évaluatifs ("trouver intéressant", "trouver bizarre") dans son emploi opinion, ainsi qu'à des compléments de lieu ou de temps dans son emploi "découverte", reflétant ses deux principaux champs d'application.

La maîtrise des multiples facettes de "trouver" constitue donc un atout majeur pour développer une expression française précise et nuancée, permettant à la fois de décrire des découvertes objectives et d'exprimer des jugements personnels.

Donner - l'acte de transfert en français

Le verbe "donner" constitue un élément fondamental du lexique verbal français, occupant la quinzième position parmi les verbes les plus fréquemment utilisés avec approximativement 1,5% des occurrences. Cette importance quantitative reflète son rôle central dans l'expression du transfert, de la transmission et de nombreuses interactions sociales.

Sa conjugaison suit le modèle régulier du premier groupe, ce qui facilite son apprentissage:

Présent de l'indicatif:

- Je donne

- Tu donnes

- Il/Elle/On donne

- Nous donnons

- Vous donnez

- Ils/Elles donnent

Passé composé:

- J'ai donné

- Tu as donné

- Il/Elle/On a donné

- Nous avons donné

- Vous avez donné

- Ils/Elles ont donné

Imparfait:

- Je donnais

- Tu donnais

- Il/Elle/On donnait

- Nous donnions

- Vous donniez

- Ils/Elles donnaient

Futur simple:

- Je donnerai

- Tu donneras

- Il/Elle/On donnera

- Nous donnerons

- Vous donnerez

- Ils/Elles donneront

L'analyse fonctionnelle de "donner" révèle un spectre d'applications remarquablement étendu:

- Transfert matériel: "Elle donne un cadeau à son ami."

- Transmission d'informations: "Le professeur donne des instructions."

- Organisation d'événements: "Ils donnent une fête ce weekend."

- Attribution ou affectation: "Je lui donne raison."

- Production ou génération: "Cette entreprise donne de bons résultats."

- Formation d'expressions idiomatiques essentielles: "donner suite", "se donner la peine", "donner sur"

Une caractéristique syntaxique fondamentale de "donner" est sa structure ditransitive typique: sujet + verbe + objet direct + à + objet indirect. Cette construction, qui implique trois actants (donneur, objet donné, receveur), reflète parfaitement la nature tripartite du transfert qu'il exprime.

La forme pronominale "se donner" introduit des nuances supplémentaires, allant de l'effort personnel ("se donner du mal") à la consécration ("se donner à une cause"), enrichissant encore le potentiel expressif de ce verbe fondamental.

L'étude des collocations révèle que "donner" s'associe fréquemment à des substantifs abstraits ("donner un conseil", "donner une impression", "donner un ordre"), formant ainsi des locutions verbales lexicalisées souvent préférées à un verbe simple équivalent: "donner un conseil" (conseiller), "donner une réponse" (répondre).

La richesse sémantique de "donner" se manifeste également dans ses emplois métaphoriques étendus, comme "donner du temps" (consacrer), "donner sur la rue" (avoir vue sur), ou "donner l'exemple" (montrer), illustrant comment ce concept de transfert fondamental s'est étendu à des domaines plus abstraits.

La maîtrise des multiples facettes de "donner" constitue donc un élément essentiel pour développer une expression française précise et idiomatique.

Les 5 autres verbes essentiels et leur conjugaison

Pour compléter notre analyse des verbes français les plus utilisés, examinons les cinq derniers verbes de notre liste des 20 verbes essentiels. Ces verbes - devoir, croire, mettre, passer et tenir - représentent collectivement environ 7% des occurrences verbales en français, confirmant leur importance fondamentale dans la communication quotidienne.

Devoir - l'obligation et la probabilité

Le verbe "devoir" occupe la seizième position parmi les verbes les plus fréquents, avec environ 1,4% des occurrences verbales. Sa polyvalence modale en fait un outil linguistique particulièrement puissant.

Conjugaison au présent de l'indicatif:

- Je dois

- Tu dois

- Il/Elle/On doit

- Nous devons

- Vous devez

- Ils/Elles doivent

Fonctions principales:

- Obligation ou nécessité: "Je dois finir ce travail avant demain."

- Probabilité ou supposition: "Il doit être malade." (= il est probablement malade)

- Dette matérielle ou morale: "Je te dois 20 euros."

- Destin ou intention: "Nous devons nous rencontrer la semaine prochaine."

Croire - la conviction et l'opinion

"Croire", dix-septième verbe le plus fréquent (1,3% des occurrences), joue un rôle central dans l'expression des croyances, opinions et confiance.

Conjugaison au présent de l'indicatif:

- Je crois

- Tu crois

- Il/Elle/On croit

- Nous croyons

- Vous croyez

- Ils/Elles croient

Fonctions principales:

- Conviction ou certitude: "Je crois en la justice."

- Opinion ou avis: "Je crois que cette solution fonctionnera."

- Confiance accordée: "Elle croit en ses capacités."

- Supposition: "Je crois qu'il va pleuvoir."

Mettre - le placement et l'installation

"Mettre", dix-huitième verbe le plus fréquent (1,2% des occurrences), exprime fondamentalement l'idée de placement ou d'installation.

Conjugaison au présent de l'indicatif:

- Je mets

- Tu mets

- Il/Elle/On met

- Nous mettons

- Vous mettez

- Ils/Elles mettent

Fonctions principales:

- Placement physique: "Il met le livre sur la table."

- Habillage: "Elle met son manteau."

- Inclusion ou intégration: "Je mets du sucre dans mon café."

- Durée: "Elle met beaucoup de temps à se préparer."

- Nombreuses expressions idiomatiques: "se mettre à", "mettre en place", "mettre fin à"

Passer - le mouvement et la transformation

"Passer", dix-neuvième verbe le plus fréquent (1,1% des occurrences), exprime un large éventail de mouvements physiques ou abstraits.

Conjugaison au présent de l'indicatif:

- Je passe

- Tu passes

- Il/Elle/On passe

- Nous passons

- Vous passez

- Ils/Elles passent

Fonctions principales:

- Mouvement à travers: "Nous passons par le parc."

- Écoulement du temps: "Le temps passe vite."

- Transmission: "Passez-moi le sel, s'il vous plaît."

- Changement d'état: "L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux."

- Expressions idiomatiques diverses: "passer un examen", "se passer de", "passer pour"

Tenir - maintenir et résister

"Tenir", vingtième verbe le plus fréquent (1,0% des occurrences), exprime fondamentalement l'idée de maintien ou de résistance.

Conjugaison au présent de l'indicatif:

- Je tiens

- Tu tiens

- Il/Elle/On tient

- Nous tenons

- Vous tenez

- Ils/Elles tiennent

Fonctions principales:

- Maintien physique: "Je tiens la porte."

- Résistance ou endurance: "Ce pont tient depuis des siècles."

- Attachement: "Il tient à ses principes."

- Hérédité ou ressemblance: "Elle tient de sa mère."

- Expressions idiomatiques nombreuses: "tenir compte de", "s'en tenir à", "tenir bon"

Ces cinq verbes, bien que moins fréquents que les premiers de notre liste, demeurent absolument essentiels à la communication quotidienne en français. Leur maîtrise, combinée à celle des quinze verbes précédemment analysés, permet d'atteindre un niveau d'expression remarquablement efficace en couvrant la grande majorité des besoins communicationnels.

Stratégies pour mémoriser la conjugaison des verbes français

L'apprentissage et la mémorisation des conjugaisons verbales françaises peuvent initialement sembler décourageants, particulièrement pour les verbes irréguliers que nous avons analysés. Cependant, des recherches en neurosciences cognitives et en pédagogie des langues ont démontré l'efficacité de certaines approches stratégiques pour optimiser ce processus d'acquisition.

Comprendre plutôt que mémoriser mécaniquement

Les données empiriques montrent que la compréhension des modèles et des principes sous-jacents aux conjugaisons facilite considérablement leur mémorisation. Plutôt que d'aborder chaque verbe comme un cas isolé, il est plus efficace d'identifier les schémas récurrents:

- Reconnaître les groupes verbaux et leurs tendances

- Identifier les racines stables et les variations prévisibles

- Comprendre la logique phonétique derrière certaines irrégularités apparentes

Cette approche analytique transforme une tâche de mémorisation pure en un processus de compréhension structurelle, mobilisant davantage les circuits neuronaux associés à la résolution de problèmes.

La pratique contextuelle et distribuée

Les recherches en psychologie cognitive démontrent clairement la supériorité de l'apprentissage distribué (espacé dans le temps) sur l'apprentissage massé (concentré). Pour les verbes français:

- Pratiquer régulièrement mais par courtes sessions (15-20 minutes)

- Espacer stratégiquement les révisions en fonction de la courbe d'oubli

- Privilégier l'utilisation des verbes dans des phrases complètes et significatives

- Varier les temps et les personnes pour chaque verbe étudié

Cette méthode optimise la consolidation mnésique et favorise le transfert vers la mémoire à long terme, particulièrement efficace pour les verbes irréguliers fréquents.

Techniques mnémotechniques adaptées

Diverses techniques mnémotechniques peuvent faciliter l'apprentissage des verbes français:

- Visualisation: associer des images mentales aux formes verbales irrégulières

- Regroupement par similarité: étudier ensemble les verbes suivant des modèles similaires (tenir/venir, prendre/comprendre)

- Création d'acronymes ou de phrases mnémoniques pour les verbes particulièrement difficiles

- Exploitation des connexions étymologiques entre verbes apparentés

Les études neurologiques montrent que ces techniques multiplient les voies d'encodage neuronal, facilitant ainsi la récupération ultérieure de l'information.

L'immersion linguistique ciblée

L'exposition intensive et régulière aux verbes dans leur contexte naturel constitue un accélérateur d'apprentissage puissant:

- Écouter et lire du contenu authentique en français

- Participer à des conversations réelles ou simulées

- Utiliser des applications proposant des exercices de conjugaison adaptés à son niveau

- Créer un environnement linguistique enrichi (notes, étiquettes, rappels)

Cette approche immersive active les mécanismes d'apprentissage implicite, complémentaires à l'apprentissage explicite des règles et exceptions.

En combinant ces différentes stratégies selon vos préférences cognitives personnelles et votre style d'apprentissage, vous transformerez progressivement le défi de la conjugaison française en une compétence intégrée et automatisée, accessible sans effort conscient dans les situations de communication authentique.

Comment mettre en pratique ces verbes dans la vie quotidienne

La véritable maîtrise des verbes français les plus courants ne se mesure pas à la capacité de réciter leur conjugaison, mais à l'aisance avec laquelle vous les intégrez dans votre communication quotidienne. Voici des approches pratiques, fondées sur les principes de l'apprentissage expérientiel, pour transformer ces connaissances théoriques en compétences actives.

Créer des routines linguistiques quotidiennes

L'intégration des verbes essentiels dans des micro-pratiques quotidiennes permet de développer des automatismes linguistiques solides:

- Journal linguistique: Rédigez quotidiennement quelques phrases décrivant votre journée, en ciblant intentionnellement l'utilisation de 3-5 verbes spécifiques.

- Narration mentale: Décrivez-vous mentalement vos actions en français pendant vos activités habituelles ("Je prends mon café", "Je dois partir maintenant").

- Rappels verbaux: Créez des alertes sur votre téléphone avec des phrases utilisant les verbes à pratiquer.

Cette pratique régulière et délibérée active les circuits neuronaux associés à ces structures verbales, renforçant progressivement leur accessibilité.

Exploiter les situations authentiques de communication

Les études en acquisition des langues démontrent l'impact supérieur des interactions réelles sur la mémorisation et l'automatisation des structures linguistiques:

- Conversations thématiques: Engagez des discussions ciblant certains domaines d'expérience mobilisant naturellement certains verbes (voyages → aller, venir; cuisine → faire, mettre).

- Jeux de rôle: Simulez des situations quotidiennes nécessitant l'emploi intensif de certains verbes (restaurant, magasin, orientation).

- Groupes d'échange linguistique: Participez à des rencontres où vous pourrez pratiquer avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants.

Ces situations de communication authentique créent une pression cognitive positive favorisant l'accès rapide aux structures verbales appropriées.

Utiliser les ressources médiatiques stratégiquement

Les médias francophones constituent une mine d'or pour l'exposition aux verbes en contexte naturel:

- Écoute active: Sélectionnez des podcasts ou vidéos courtes et notez les occurrences des verbes étudiés.

- Lecture ciblée: Choisissez des articles ou nouvelles sur des sujets qui vous intéressent et surlignez les verbes clés.

- Shadowing: Répétez simultanément les phrases entendues dans des extraits audio pour intégrer la prosodie naturelle.

Cette immersion médiatique, lorsqu'elle est pratiquée avec intention et régularité, accélère significativement l'acquisition intuitive des structures verbales.

Transformer l'erreur en opportunité d'apprentissage

Les neurosciences cognitives montrent que l'analyse consciente de nos erreurs constitue un puissant mécanisme d'apprentissage:

- Journal d'erreurs: Notez les erreurs verbales récurrentes et analysez leurs causes.

- Correction proactive: Pour chaque erreur identifiée, créez 3-5 phrases correctes utilisant la même structure.

- Rétroaction ciblée: Demandez à des locuteurs natifs ou enseignants de corriger spécifiquement votre usage des verbes clés.

Cette approche transforme les erreurs en catalyseurs d'apprentissage plutôt qu'en sources de frustration.

En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous créerez un environnement d'apprentissage enrichi où les verbes français essentiels deviendront progressivement des outils d'expression naturels et spontanés, disponibles sans effort conscient dans vos interactions en français.

Conclusion

Au terme de cette exploration approfondie des vingt verbes français les plus utilisés, plusieurs conclusions significatives s'imposent. D'abord, l'analyse quantitative confirme qu'un nombre relativement restreint de verbes constitue l'ossature fondamentale de la communication française. Maîtriser ces vingt verbes permet effectivement de couvrir près de 42% des occurrences verbales dans la langue, offrant ainsi un rendement d'apprentissage exceptionnellement élevé.

L'étude détaillée de leur conjugaison a révélé une caractéristique notable: la grande majorité de ces verbes fondamentaux (18 sur 20) appartient au troisième groupe, présentant des irrégularités significatives. Ce paradoxe linguistique – les verbes les plus fréquents étant souvent les moins réguliers – s'explique par leur ancienneté dans la langue et les transformations phonétiques qu'ils ont subies au fil des siècles. Cette observation souligne l'importance d'une approche d'apprentissage ciblée plutôt que linéaire.

Au-delà de leur conjugaison, l'analyse fonctionnelle de ces verbes a mis en lumière leur exceptionnelle polyvalence sémantique. Chacun d'eux transcende largement sa définition de base pour exprimer un large éventail de concepts et relations. Cette richesse explique leur omniprésence et justifie l'investissement intellectuel nécessaire à leur maîtrise complète.

Les stratégies d'apprentissage proposées s'appuient sur les découvertes récentes en neurosciences cognitives et en psychologie de l'apprentissage. L'efficacité démontrée de la pratique distribuée, de l'apprentissage contextuel et de l'approche métacognitive offre des voies prometteuses pour transformer progressivement ces connaissances déclaratives en compétences procédurales automatisées.

En définitive, cette démarche analytique confirme pleinement l'hypothèse initiale: concentrer ses efforts d'apprentissage sur ces verbes essentiels constitue une stratégie d'optimisation remarquablement efficace. Plutôt qu'une simplification réductrice, cette approche représente un choix pédagogique rationnel, fondé sur l'analyse des fréquences lexicales et visant à maximiser la compétence communicative. Ces vingt verbes fondamentaux forment non seulement la clé d'accès à la structure profonde de la langue française, mais également les piliers sur lesquels pourra s'édifier progressivement une maîtrise plus complète du système verbal.

Ressources complémentaires pour maîtriser les verbes français

Pour approfondir votre maîtrise des verbes français au-delà de cette analyse des 20 verbes essentiels, plusieurs ressources pédagogiques de qualité sont disponibles. Cette sélection, basée sur des critères d'efficacité pédagogique et d'actualisation des contenus, vous permettra de poursuivre votre progression linguistique de manière autonome et structurée.

Applications mobiles spécialisées

Les applications mobiles offrent l'avantage de la pratique régulière et adaptative:

- Conjugaison Française: Application complète proposant un entraînement systématique à tous les temps et modes, avec suivi de progression personnalisé.

- Bescherelle - Le conjugueur: Version numérique de la référence traditionnelle, enrichie de fonctionnalités interactives et d'exercices ciblés.

- Petit Bac - Conjugaison: Approche ludique sous forme de jeux pour mémoriser les conjugaisons des verbes irréguliers.

Ces applications intègrent généralement des algorithmes d'apprentissage adaptatif, optimisant l'exposition aux formes verbales en fonction de vos performances.

Ressources en ligne interactives

Internet regorge de plateformes dédiées à l'apprentissage des verbes français:

- Le Conjugueur: Site de référence offrant la conjugaison exhaustive de tous les verbes français, accompagnée d'exercices et d'explications grammaticales.

- TV5Monde - Langue française: Propose des activités contextualisées autour des verbes, intégrées dans des documents authentiques.

- Lingolia Français: Présente des explications claires sur les groupes verbaux et leurs particularités, suivies d'exercices interactifs progressifs.

Ces ressources en ligne présentent l'avantage d'être régulièrement mises à jour et de proposer des approches pédagogiques diversifiées.

Ouvrages de référence essentiels

Malgré la digitalisation des ressources, certains ouvrages imprimés demeurent incontournables:

- Le Bescherelle - La conjugaison pour tous: Référence classique présentant la conjugaison de 12000 verbes français, incluant les verbes rares et techniques.

- Grammaire progressive du français (CLE International): Propose une approche structurée des verbes français, avec de nombreux exercices contextualisés par niveau.

- Les verbes français (Larousse): Ouvrage complet analysant les modèles de conjugaison et leurs variations.

Ces références offrent une profondeur d'analyse et une systématicité particulièrement utiles pour la compréhension des principes sous-jacents aux conjugaisons.

Méthodes d'immersion linguistique

La consolidation pratique des connaissances théoriques passe par l'exposition intensive à la langue:

- TV5Monde+: Plateforme proposant des émissions en français avec sous-titres et exercices linguistiques associés.

- Radio France Internationale (RFI): Offre des podcasts spécialement conçus pour les apprenants, avec transcriptions et explications.

- Tandem linguistique: Applications de mise en relation avec des locuteurs natifs pour des échanges conversationnels réguliers.

Ces ressources d'immersion permettent d'observer et de pratiquer les verbes français dans leur contexte naturel d'utilisation.

L'efficacité de votre progression dépendra moins de l'accumulation de ces ressources que de leur utilisation régulière et délibérée. Une pratique quotidienne de 15-20 minutes, combinant apprentissage explicite et exposition naturelle, produira des résultats nettement supérieurs à des sessions intensives mais sporadiques.

Exercices pratiques pour consolider votre maîtrise des verbes essentiels

Pour transformer vos connaissances théoriques en compétences pratiques, voici une série d'exercices progressifs spécifiquement conçus pour consolider votre maîtrise des 20 verbes français les plus utilisés. Ces activités s'appuient sur les principes de l'apprentissage actif et de la pratique délibérée, deux approches dont l'efficacité est scientifiquement démontrée.

Exercice 1: Identification contextuelle

Objectif: Reconnaître les verbes essentiels dans leur contexte naturel.

Consigne: Dans un article de journal ou un texte littéraire de votre choix, identifiez et soulignez toutes les occurrences des 20 verbes étudiés. Notez pour chacun:

- Le temps et le mode utilisés

- La fonction dans la phrase (principal, auxiliaire, semi-auxiliaire)

- Les compléments associés (direct, indirect, circonstanciel)

Cette analyse développe votre sensibilité aux schémas syntaxiques typiques de chaque verbe.

Exercice 2: Transformation temporelle

Objectif: Développer l'agilité dans la manipulation des temps verbaux.

Consigne: Prenez un court paragraphe narratif au présent et transposez-le successivement:

- Au passé composé

- À l'imparfait

- Au futur simple

- Au conditionnel présent

En concentrant cette pratique sur nos 20 verbes essentiels, vous développerez progressivement des automatismes dans leur conjugaison à travers les différents temps.

Exercice 3: Expansion lexicale

Objectif: Explorer les familles lexicales issues des verbes fondamentaux.

Consigne: Pour chacun des 20 verbes étudiés, identifiez:

- 2-3 verbes dérivés par préfixation (ex: faire → défaire, refaire)

- 2-3 substantifs apparentés (ex: dire → un dire, un dicton)

- 2-3 expressions idiomatiques (ex: tenir → tenir bon, tenir à)

Créez ensuite des phrases utilisant ces dérivés pour les intégrer activement à votre répertoire expressif.

Exercice 4: Reconstruction narrative

Objectif: Pratiquer l'utilisation combinée des verbes essentiels.

Consigne: À partir d'une série d'images ou d'un court clip vidéo sans dialogue, construisez un récit cohérent en utilisant obligatoirement 10 des 20 verbes étudiés. Variez les temps et les constructions pour enrichir votre narration.

Cet exercice de production guidée favorise l'automatisation des structures verbales dans un contexte créatif.

Exercice 5: Détection et correction d'erreurs

Objectif: Développer votre conscience métalinguistique.

Consigne: Dans une série de phrases contenant des erreurs de conjugaison sur les 20 verbes essentiels:

- Identifiez les formes incorrectes

- Expliquez la nature de l'erreur

- Proposez la forme correcte

Cette pratique réflexive renforce votre compréhension des règles et exceptions.

Exercice 6: Jeu de communication contrainte

Objectif: Automatiser l'utilisation spontanée des verbes essentiels.

Consigne: Avec un partenaire d'apprentissage, engagez une conversation sur un sujet donné en respectant la contrainte suivante: chacune de vos phrases doit contenir au moins un des cinq verbes qui vous ont été assignés.

Cette activité développe votre capacité à mobiliser rapidement les formes verbales appropriées en situation de communication authentique.

La pratique régulière et intentionnelle de ces exercices, idéalement sur plusieurs semaines, permettra une intégration progressive de ces structures verbales essentielles dans votre répertoire linguistique actif. L'apprentissage d'une langue étant un processus cumulatif, chaque session de pratique s'appuie sur les précédentes, renforçant progressivement les connexions neuronales associées à ces verbes fondamentaux.

Ne visez pas la perfection immédiate, mais plutôt l'amélioration constante. Les erreurs, loin d'être des échecs, constituent des opportunités précieuses d'affiner votre compréhension et de consolider votre maîtrise de ces éléments cruciaux de la langue française.

Apprenez n'importe quelle langue avec Kylian AI

Les cours particuliers de langues sont coûteux. Payer entre 15 et 50 euros par leçon n'est pas viable pour la plupart des gens, surtout lorsque des dizaines de leçons sont nécessaires pour constater de réels progrès.

De nombreux apprenants abandonnent l'apprentissage des langues en raison de ces coûts prohibitifs, perdant ainsi de précieuses opportunités professionnelles et personnelles.

C'est pourquoi nous avons créé Kylian, pour démocratiser l'accès à l'apprentissage des langues et permettre à chacun de maîtriser une langue étrangère sans se ruiner.

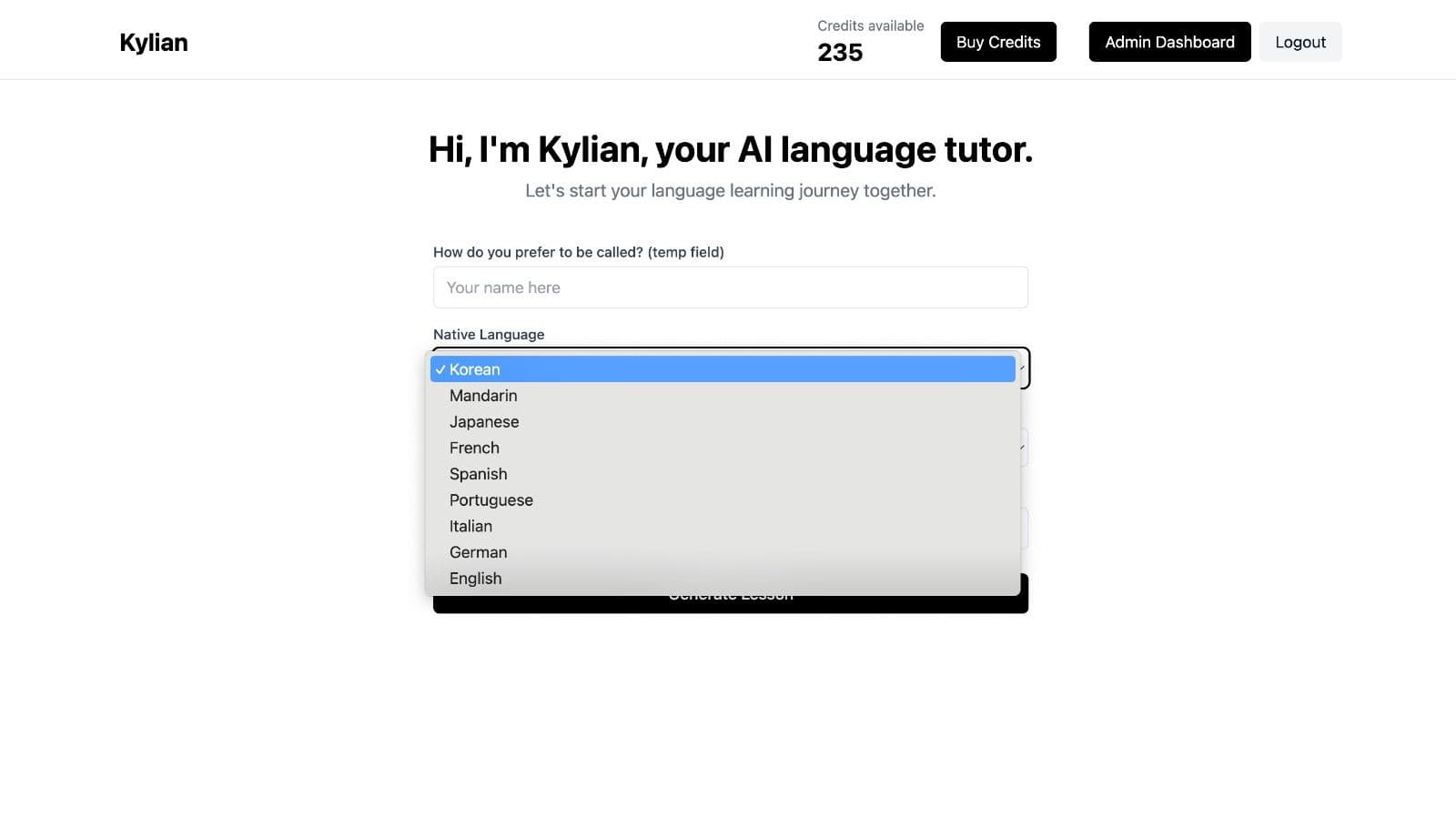

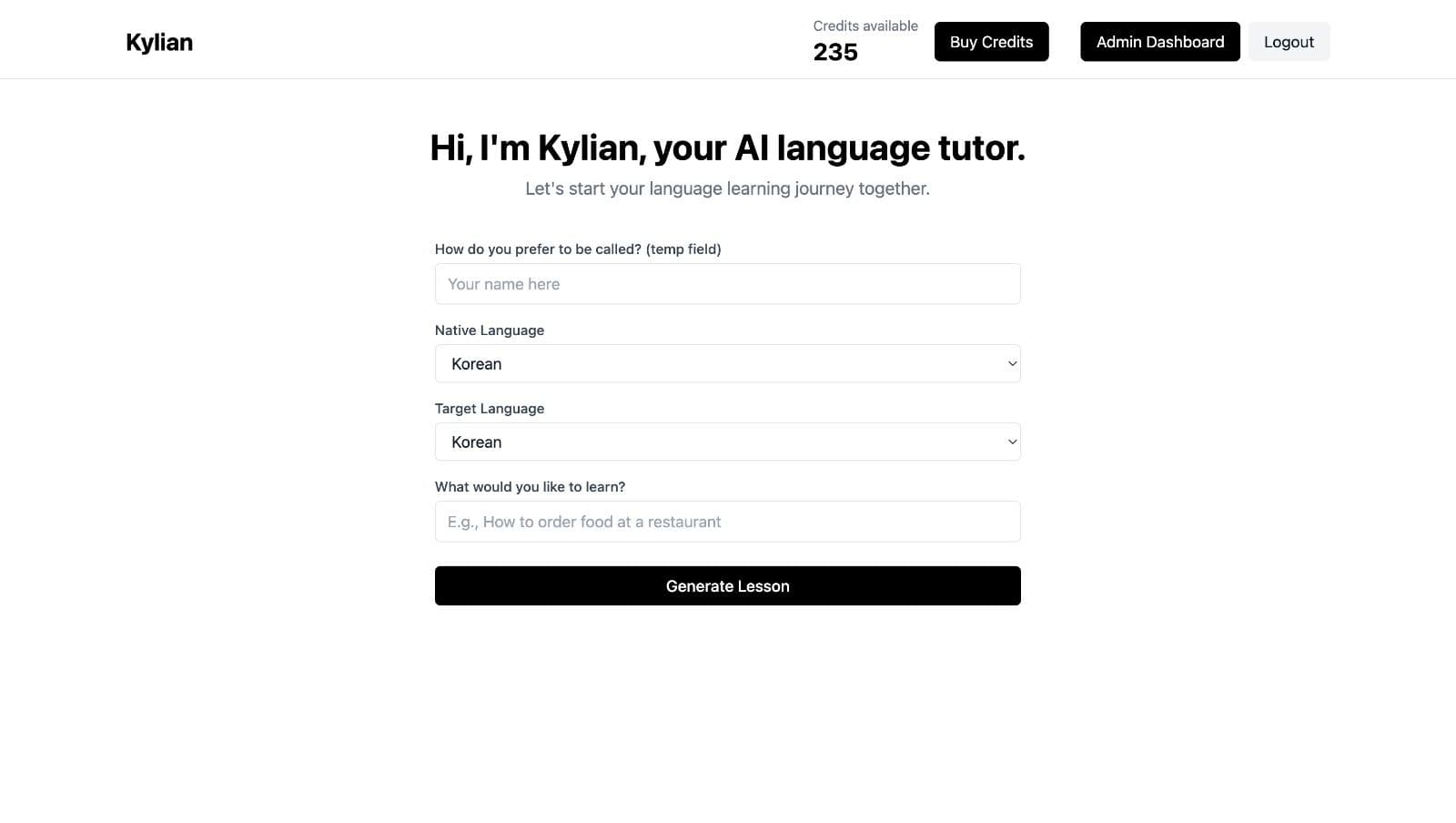

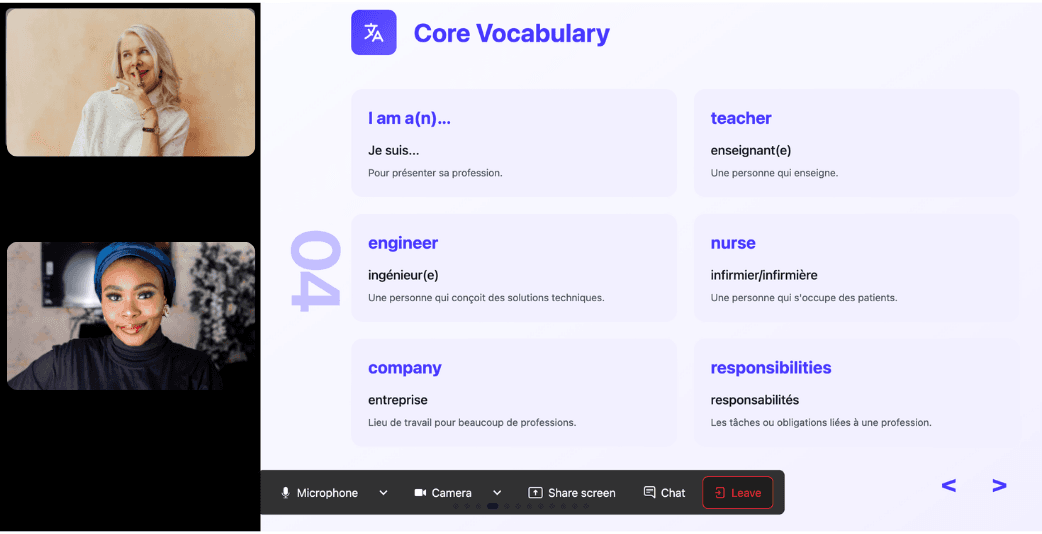

Pour commencer, indiquez à Kylian quelle langue vous souhaitez apprendre et quelle est votre langue maternelle

Êtes-vous fatigué des professeurs qui ne comprennent pas vos difficultés spécifiques en tant que francophone ? L'atout de Kylian réside dans sa capacité à vous enseigner n'importe quelle langue en utilisant votre langue maternelle comme fondement.

Contrairement aux applications génériques qui proposent le même contenu pour tous, Kylian vous expliquera les concepts dans votre langue maternelle (français) et passera à l'autre langue lorsque nécessaire, en s'adaptant parfaitement à votre niveau et à vos besoins.

Cette personnalisation élimine la frustration et la confusion si courantes dans l'apprentissage traditionnel des langues.

Choisissez un sujet spécifique que vous souhaitez apprendre

Frustré par des cours de langues qui n'abordent jamais exactement ce dont vous avez besoin ? Kylian peut vous enseigner n'importe quel aspect d'une langue, de la prononciation à la grammaire avancée, en se concentrant sur vos besoins spécifiques.

Dans votre demande, évitez d'être vague (comme "Comment améliorer mon accent") et soyez très précis ("Comment prononcer le R comme un anglophone natif", "Comment conjuguer le verbe 'to be' au présent", etc.).

Avec Kylian, vous n'aurez plus jamais à payer pour du contenu non pertinent ou à subir l'embarras de poser des questions "trop basiques" à un professeur. Votre plan d'apprentissage est entièrement personnalisé.

Lorsque vous avez décidé de votre sujet, appuyez simplement sur le bouton "Générer une leçon" et en quelques secondes, vous aurez une leçon conçue exclusivement pour vous.

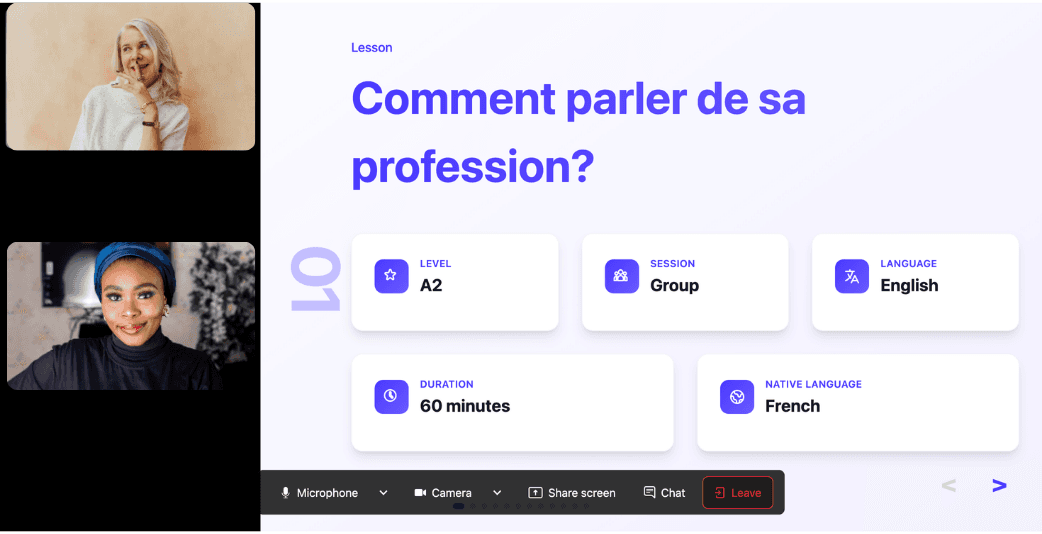

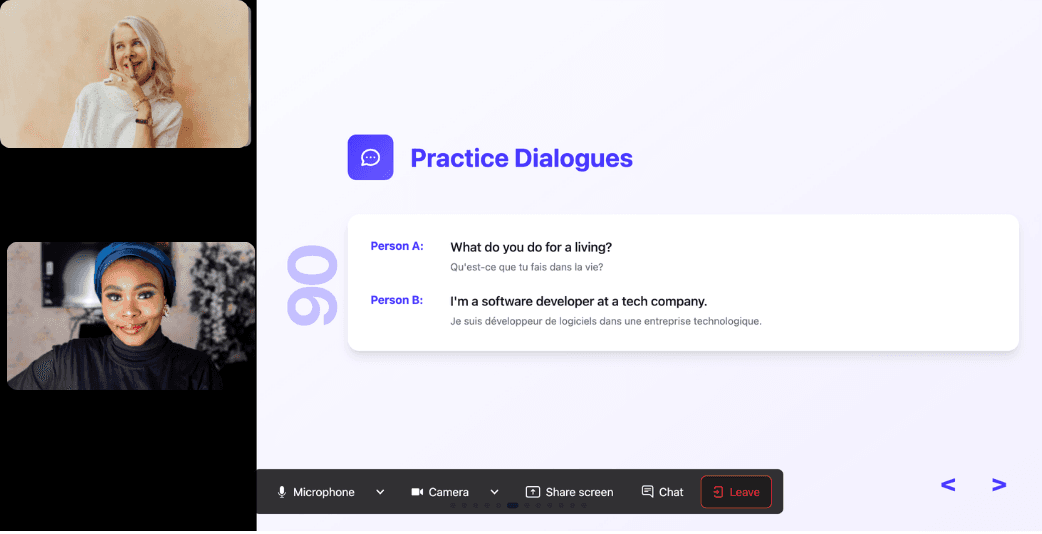

Rejoignez la salle pour commencer votre leçon

La session s'apparente à un cours particulier de langue avec un professeur humain, mais sans coût élevé ni contraintes horaires.

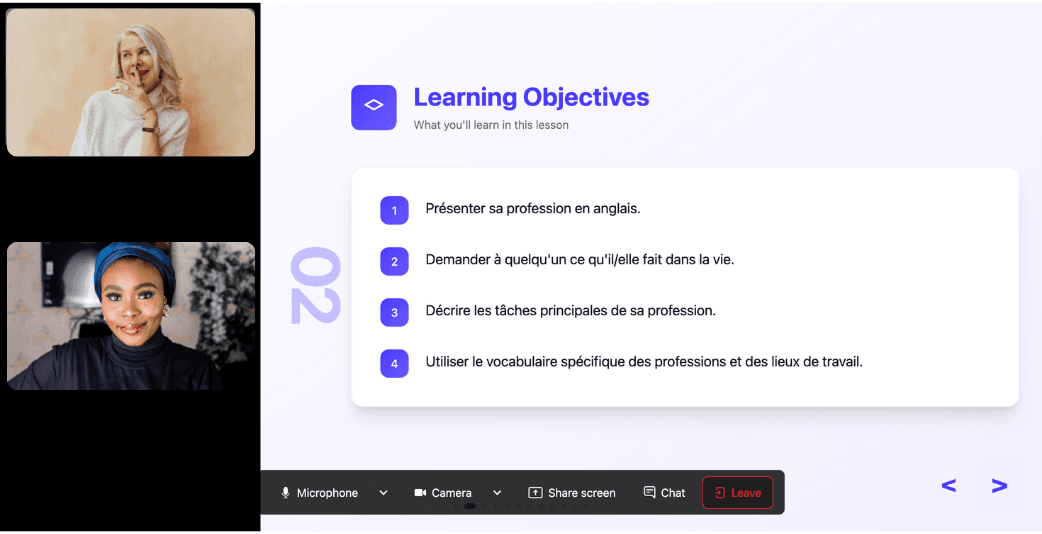

Pendant les 25 minutes de leçon, Kylian vous enseignera exactement ce que vous devez savoir sur le sujet choisi, les nuances que les manuels n'expliquent jamais, les différences culturelles clés entre le français et la langue que vous souhaitez apprendre, les règles grammaticales et bien plus encore.

Avez-vous déjà ressenti la frustration de ne pas pouvoir suivre le rythme d'un professeur natif ou d'être gêné de demander qu'on répète quelque chose ? Avec Kylian, ce problème disparaît. Kylian alterne intelligemment entre le français et la langue cible selon votre niveau, vous permettant de comprendre pleinement chaque concept à votre propre rythme.

Durant la leçon, Kylian propose des jeux de rôle, fournit des exemples pratiques tirés de la vie réelle et s'adapte à votre style d'apprentissage. Vous n'avez pas compris quelque chose ? Pas de problème - vous pouvez interrompre Kylian à tout moment pour demander des clarifications, sans vous sentir jugé.

Posez toutes les questions que vous voulez, répétez des sections si nécessaire, et personnalisez votre expérience d'apprentissage comme jamais auparavant avec un professeur traditionnel ou une application générique.

Avec un accès 24h/24 et 7j/7, à une fraction du coût des cours particuliers, Kylian élimine toutes les barrières qui vous ont empêché de maîtriser cette langue que vous avez toujours voulu apprendre.

Similar Content You Might Want To Read

Les langues les plus utiles à apprendre en 2025

Vous souhaitez vous lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, mais vous hésitez sur laquelle choisir ? Face aux 7 000 langues parlées à travers le monde, cette décision peut sembler intimidante. Pourtant, certaines langues se démarquent nettement par leur portée économique, leur diffusion géographique et leur impact sur les perspectives professionnelles. Investir du temps dans l'apprentissage d'une langue étrangère représente un choix stratégique qui mérite réflexion. Pour vous aider à prendre cette décision cruciale, nous avons analysé les données récentes et compilé un classement des langues qui offrent actuellement le meilleur retour sur investissement, tant sur le plan professionnel que personnel.

Guide de l'alphabet italien : prononciation pour débutants

L'alphabet constitue la pierre angulaire de tout apprentissage linguistique. Dans cet article, nous explorerons les fondamentaux de l'alphabet italien, sa prononciation et les règles essentielles qui vous permettront de vous exprimer avec assurance dès vos premiers pas dans cette langue mélodieuse.

Les différents amis : parler d'amitié en anglais

L'amitié représente l'un des piliers fondamentaux de notre existence sociale. Pour qui souhaite maîtriser l'anglais, comprendre comment exprimer les nuances de l'amitié s'avère essentiel. Cet article vous propose un panorama complet du vocabulaire anglais lié à l'amitié : les différents types d'amis, les verbes à employer et les expressions idiomatiques incontournables.

Comment rire en ligne en 26 langues: cartographie du rire

Avez-vous déjà réfléchi à la fréquence de vos rires quotidiens sur les plateformes numériques comme WhatsApp, TikTok, Facebook ou Instagram ? Dans l'univers des réseaux sociaux, le rire constitue l'une des émotions les plus communément partagées. Cette expression universelle de joie se manifeste pourtant de façon étonnamment diverse selon les cultures et les langues. Entre onomatopées culturelles, abréviations contemporaines et symboles numériques, les variations sont fascinantes. Qu'il s'agisse du célèbre "LOL" anglophone ou d'expressions beaucoup plus surprenantes, chaque langue possède ses codes propres pour traduire l'hilarité dans le monde numérique. Cet article vous propose un voyage linguistique à travers 26 langues et leurs manières uniques d'exprimer le rire par écrit. Une exploration qui révèle non seulement la richesse de notre communication digitale mondiale, mais aussi la façon dont chaque culture adapte ses traditions orales aux contraintes et possibilités de l'écrit numérique.

Guide complet pour apprendre l'allemand étape par étape

Apprendre l'allemand peut sembler intimidant au premier abord. Cette langue structurée, avec ses règles grammaticales rigoureuses et ses mots composés parfois impressionnants, rebute souvent les débutants. Pourtant, en adoptant une approche méthodique et progressive, vous découvrirez que maîtriser cette langue est parfaitement accessible. Ce guide détaille les étapes fondamentales pour tout débutant souhaitant s'initier à l'allemand. Nous explorerons les bases essentielles : prononciation, vocabulaire quotidien, construction de phrases simples, et nous aborderons progressivement les aspects grammaticaux plus complexes qui vous permettront de communiquer efficacement.

Accents français : comment s'y retrouver facilement